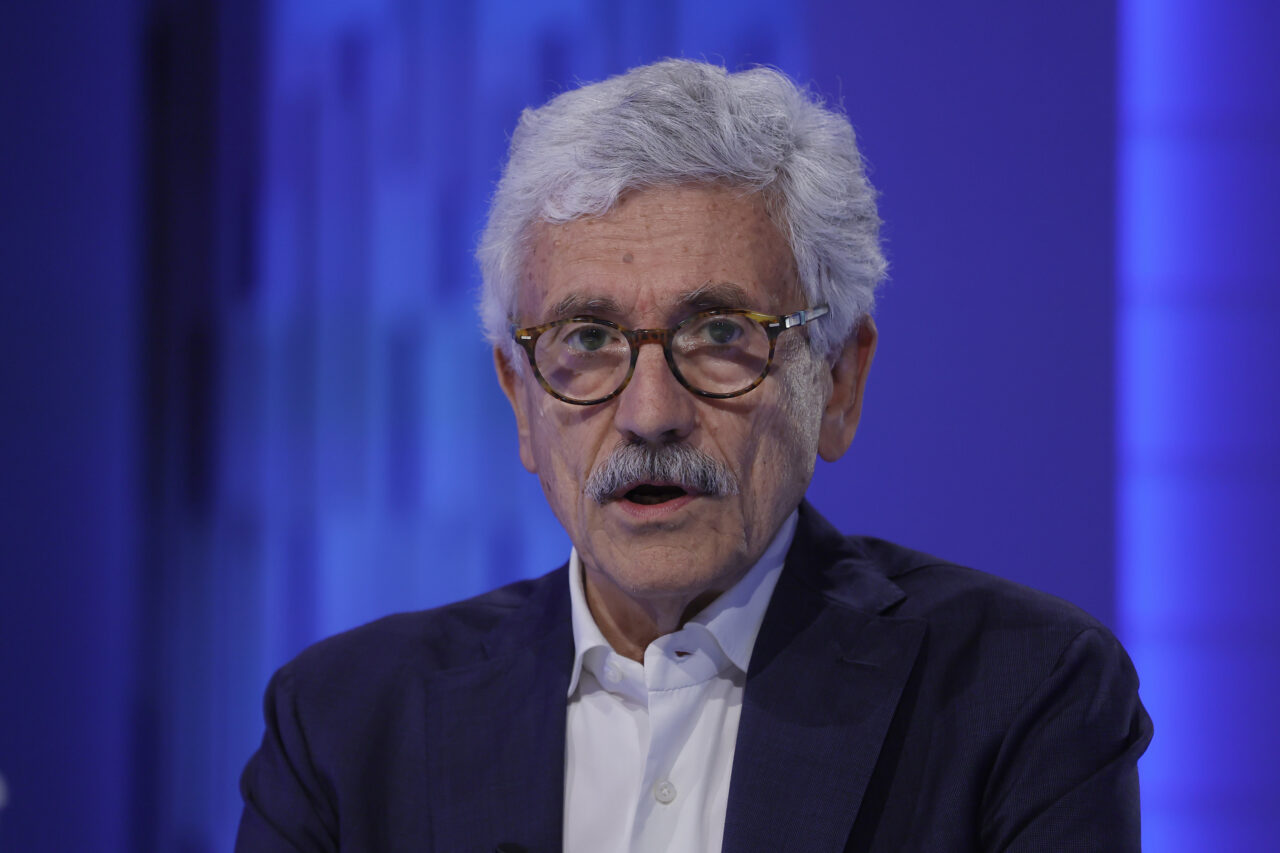

Può suscitare imbarazzo, ma non sorpresa, la presenza dell’ex presidente del Consiglio italiano, Massimo D’Alema, nella foto di gruppo con il gotha dell’anti-Occidente, riunitosi a Pechino per celebrare la contro-globalizzazione cinese dell’ordine politico ed economico internazionale. Mancava solo l’involontario protagonista di questa svolta, Donald Trump, convinto che deglobalizzare l’America avrebbe significato deglobalizzare il mondo (invece, guarda un po’) e che, per conservare il primato americano, sarebbe stata sufficiente la politica predatoria e minatoria raccomandata dal fanatismo Maga, senza bisogno di conservare gli equilibri strategici e morali dell’Occidente euroatlantico e delle sue alleanze. Ecco il risultato.

Già un anno fa, partecipando al Forum per la democrazia organizzato dal Partito comunista cinese, D’Alema aveva denunciato come fosse stato l’Occidente a erigere un nuovo muro di Berlino e a inaugurare una nuova guerra fredda, proponendo l’alternativa tra la democrazia e la non democrazia – bisognerebbe dire, più propriamente, tra rule of law e rule of power – come discrimine politico nelle relazioni internazionali.

Proprio questo oltranzismo occidentalistico, secondo D’Alema, aveva pregiudicato forme di cooperazione pacifiche e fruttuose tra Paesi con modelli politici diversi, ma «non riconducibili alla contrapposizione ideologica che caratterizzò il secolo scorso», cioè tra regimi che promuovono o che conculcano le fondamentali libertà politiche e civili.

Coerentemente, D’Alema aveva negato che la crisi delle liberal-democrazie occidentali fosse legata alla «aggressività delle cosiddette autocrazie» e aveva sostenuto che dipendesse invece proprio dagli effetti della globalizzazione made in Usa, che aveva prodotto «enormi diseguaglianze sociali non più compensate da politiche fiscali, redistributive e di welfare».

Per D’Alema – come per chi provenendo da sinistra o da destra pensa che le dinamiche sociali siano la semplice traduzione di una volontà politica, buona o cattiva che sia – la crisi del welfare state in Occidente non dipende da dinamiche demografiche ed economiche che implicano un necessario adattamento delle policy, sia sul piano delle tutele sia su quello dei fattori di competitività, ma da un progetto di espropriazione preordinata e dissimulata nelle regole dell’economia globale.

È esattamente la stessa logica – e lo stesso errore epistemologico – a cui si consegnavano i comunisti (e il D’Alema comunista) quando ritenevano che la povertà fosse il prodotto politico più caratteristico del capitalismo, mentre in tutto l’Occidente emergeva con sempre maggiore chiarezza che la più straordinaria emancipazione sociale delle classi subalterne e le più avanzate politiche di welfare della storia non potevano avvalersi che delle risorse di floride economie capitalistiche.

La globalizzazione ha avviato lo stesso processo in quasi tutti i diversi sud del mondo, dove mai tante persone erano uscite così rapidamente dalla fame; e se è esistito in queste aree un ostacolo all’universalizzazione delle politiche di giustizia ed equità che abbiamo conosciuto in Occidente, questo è stato proprio l’assenza di quel regime di libertà politica che permette di organizzare lotte sociali.

Anche oggi, come ai tempi in cui era comunista, in D’Alema il disprezzo per l’ordine liberal-democratico, per la società aperta e l’economia di mercato è intellettualmente accecante e lo porta a prediligere alternative decisamente peggiori proprio rispetto ai fini che dichiara astrattamente di perseguire.

Come a lungo il sole dell’avvenire fu rappresentato per i comunisti da quel sistema di feudalesimo burocratico che era l’Unione Sovietica, oggi i nemici intellettuali e sentimentali dell’Occidente, proprio in nome degli ideali di giustizia, riescono a riconoscere come Paese guida la Repubblica Popolare di Cina, cioè un capitalismo di Stato ideologicamente totalitario ed economicamente schiavistico.

È una vita che D’Alema sta seduto sulla riva del fiume ad aspettare che passi il cadavere dell’ordine politico occidentale e, quindi, oggi non si fa certo scrupolo di festeggiarlo con una foto dell’album di famiglia di tutta la canaglia politica.

Non era diverso neppure il D’Alema apparentemente super-atlantista che, da Palazzo Chigi, sostenne l’intervento in Kosovo, per cui da sinistra ancora tutti lo rimproverano: era solo un togliattiano realisticamente attento a ragioni di legittimazione politica e forse narcisisticamente soddisfatto di essere entrato nella stanza dei bottoni del mondo. Come con la svolta di Salerno Togliatti non cessò di essere stalinista, così nel 1999 D’Alema non cessò di essere anti-americano; e immaginiamo l’entusiasmo suo e di persone come lui – tipo Goffredo Bettini – nel vedere alla Casa Bianca un presidente ancora più anti-americano di loro.

Se avesse un minimo di senso dell’umorismo, e non solo il sussiegoso sarcasmo per cui va famoso, bisognerebbe dirgli che, anche se è diventato ricco con la sua attività di consulenza internazionale, è rimasto un povero comunista, come diceva la buonanima di Silvio Berlusconi, che però non aveva un’idea migliore né meno spregiudicata delle relazioni internazionali e non avrebbe certo disprezzato una photo-opportunity ghiotta come quella di Pechino, ma avrebbe chiesto un posto in prima fila accanto all’amico Vladimir Putin.