Fuori concorso all’82ª Mostra del Cinema di Venezia, il film segna il ritorno del regista napoletano con un racconto intimo e potente sulla separazione di una coppia e il destino di un figlio conteso. Con Teresa Saponangelo, Vinicio Marchioni e l’esordio del piccolo Andrea Migliucci, l’opera è un legal drama asciutto e poetico che affronta infanzia, dolore e fragilità senza filtri. L’opera arriverà al cinema dal 2 ottobre e conferma Capuano come uno dei maestri più liberi e coraggiosi del nostro cinema

In un’aula di tribunale, in un appartamento spoglio, nei corridoi della vita quotidiana: è lì che si consuma la battaglia di Marta e Guido. L’isola di Andrea, presentato fuori concorso all’82a Mostra del Cinema di Venezia (LA DIRETTA), non è solo la storia di una separazione, ma un viaggio nelle zone grigie dei rapporti umani. Andrea, otto anni, diventa il terreno conteso, il fragile territorio sul quale due adulti riversano nevrosi, omissioni e desideri. Il suo dolore muto è quello di chi subisce le decisioni altrui senza poter scegliere.

Non a caso il film si apre con una frase che ne racchiude l’essenza: “Un film tratto da tante storie vere”. Perché non racconta solo la vicenda di una famiglia, ma la condizione di tante altre, dove l’amore si frantuma e i figli restano gli unici veri testimoni del fallimento.

Capuano, maestro di semplicità complessa

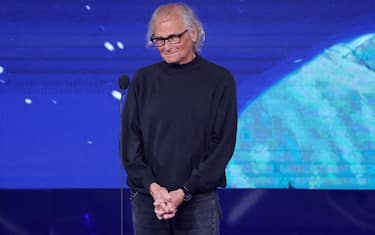

Antonio Capuano, premiato con il David di Donatello alla carriera nel 2022 e quest’anno insignito del Premio Pietro Bianchi al Lido, torna con un film che ha il coraggio della nudità narrativa. “Ho immaginato una storia asciutta”, spiega il regista, “perché la semplicità è la cosa più complicata da rappresentare”. La sua regia è rigorosa: pochi ambienti, luci chiare e naturali, primi e primissimi piani che restituiscono l’interiorità dei personaggi e li spogliano di ogni difesa.

Approfondimento

Antonio Capuano premiato alla Mostra di Venezia con il Pietro Bianchi

Un legal drama intimo

Il comunicato ufficiale lo definisce un “legal drama intimo” e non c’è definizione più adatta. L’impianto giudiziario – la sentenza del tribunale dei minorenni che deve stabilire i giorni da trascorrere con ciascun genitore – diventa lo specchio di una crisi esistenziale. Non c’è retorica, non c’è catarsi: solo la crudezza di un tempo conteso, i verbali che riducono l’amore a un calendario, la burocrazia che tenta di governare i sentimenti.

Approfondimento

Mostra del Cinema di Venezia, i primi premi in attesa del Leone d’Oro

Un portone, un ascensore, una danza

C’è un portone che si apre e un ascensore che sale: non è un patibolo, ma sembra comunque un viaggio triste e silenzioso. Guido (Vinicio Marchioni) si reca dalla moglie da cui si sta separando ed è accolto come un ospite sgradito. Poi, quando l’uomo esce di scena, la donna danza. In quel gesto inatteso, in quella sospensione, il film si carica di un’astrazione potente: Capuano intreccia realismo e lirismo, trasforma la cronaca domestica in grande cinema.

Il racconto è pieno di questi momenti stranianti: gli sguardi in macchina, i ribaltamenti verso lo spettatore, quasi a interrogarci direttamente.

Gli attori: una triade perfetta

Teresa Saponangelo è Marta, madre istrionica e fragile, capace di alternare durezza e smarrimento. Dopo il successo con È stata la mano di Dio, l’attrice si conferma una delle interpreti più potenti del nostro cinema. Accanto a lei, Vinicio Marchioni presta al personaggio di Guido il suo tormento interiore e la sua fisicità trattenuta, costruendo un padre che non riesce ad arrendersi. Ma il vero centro emotivo è il piccolo Andrea Migliucci, al suo esordio assoluto: il suo sguardo disarmante diventa la lente più pura con cui osservare l’intera vicenda.

La colonna sonora, tra classico e popolare

La musica diventa parte integrante del racconto, un controcanto poetico che accompagna i conflitti e i silenzi. Maurice Ravel apre e avvolge con La Valse e Pavane pour une infante défunte, eseguite dall’Orchestra dell’Università degli Studi di Milano: melodie sospese tra eleganza e malinconia.

Dalla tradizione napoletana arriva invece ’A Canzuncella degli Alunni del Sole, memoria collettiva di un sentimento che non si arrende. Poi ci sono le canzoni che appartengono a epoche e generazioni diverse: Supereroi di Mr. Rain, inaspettata e struggente nel suo parlare di resilienza; Mediterraneo di Mango, che evoca l’ampiezza di un mare interiore; e infine le interpretazioni originali di Raffaele Tramma (A Cunzegna) e Antonella Di Martino (Ce vulesse ’nu cafè), che riportano al cuore popolare della Napoli di Capuano.

Ogni brano, più che accompagnare, sembra commentare il dramma familiare: non illustra, ma stratifica. E quando il piccolo Andrea intona L’isola che non c’è, il film si chiude in una sorta di epifania musicale: l’infanzia diventa voce, canto fragile che infrange la quarta parete e ci consegna il dolore senza possibilità di fuga.

L’isola del titolo

Il titolo non è solo un nome proprio, ma una metafora. Andrea è davvero un’isola: separata, fragile, vulnerabile, battuta da tempeste che non ha scelto. Un microcosmo che riflette il macrocosmo familiare e sociale. Capuano, fedele al suo sguardo libero e dissacrante, riesce a trasformare una vicenda privata in una parabola universale.

TAG: