“La città nella giostra del capitale”. “Modernità senza avanguardia”. “Per un’architettura narrativa”. I titoli di tre testi seminali di Pietro Derossi, morto ieri a 92 anni, sono chiavi di lettura del suo complesso percorso intellettuale. Architetto impegnato, colto, ironico, Derossi è una figura di confine tra una cultura torinese di cui è sofisticata espressione e una internazionale con cui allaccia relazioni feconde (che lo portano a insegnare a Londra, New York, Berlino e a partecipare alla straordinaria avventura architettonica dell’Iba di Berlino).

Dalle origini torinesi alle icone pop

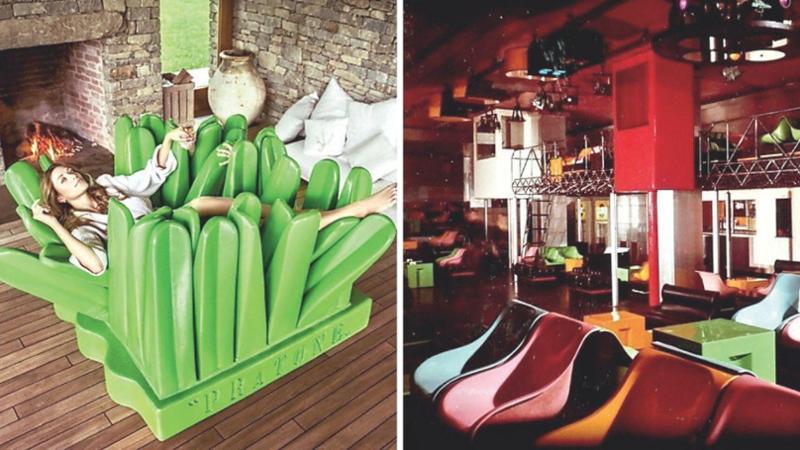

Nato a Torino nel 1933 e laureatosi alla Facoltà di Architettura di Torino, esordisce professionalmente con la torre neoliberty di corso Unione Sovietica a Torino nel 1962, ma pochi anni dopo diventa uno dei maggiori interpreti della rivoluzione figurativa degli Anni Sessanta. La sua “Pratone” – una impossibile poltrona in gomma piume verde – e la sua “non – discoteca” Piper a Torino, entrambi del 1966, diventano icone della trasformazione degli stili di vita degli anni del boom economico e di un impegno politico inteso in senso liberatorio.

Il convegno Utopia e/o Rivoluzione

Giovane docente, Derossi vive il passaggio che trasforma l’università di élite in università di massa e nel 1969 organizza con l’amico Aimaro Isola uno storico convegno “Utopia e/o Rivoluzione” che raccoglie al Castello del Valentino della Facoltà di Architettura di Torino i principali protagonisti del dibattito internazionale dell’“Architettura radicale”. Nel 1972 è alla mostra “Italy – the new domestic Landscape” al Moma di New York con un fotoromanzo: “The struggle for housing”.

La poltrona Pratone e l’interno del Piper, due capolavori del design di Pietro Derossi

Le case a schiera e le scuole materne

L’attenzione al divenire e alle differenze del mondo, che segna l’esperienza militante di Derossi, trova una straordinaria declinazione figurativa con le case a schiera della collina torinese del 1972, dove un sistema di setti murari distribuiti a ventaglio, ospita una varietà di spazi con forme e materiali differenti che acquista la valenza di programma figurativo. Negli anni in cui l’architettura italiana avvia un processo di rigorosa disciplinarizzazione teorica e politica, il tratto giocoso delle architetture di Derossi assume un carattere eversivo, cercando nella particolarità dell’occasione la legittimazione del progetto. Lo si vede bene in un altro suo piccolo capolavoro: le scuole materne di corso Emilia a Torino del 1979. Due semplici volumi realizzati in setti di calcestruzzo prefabbricato e ricoperti da una serie di elementi di arredo pubblico che trasfigurano la sobrietà della prefabbricazione in un mondo fiabesco a misura di bambino. Di nuovo: cultura e ironia per rispondere a domande specifiche e non ad assiomi ideologici.

L’architettura della narrazione

Quello stesso disincanto del mondo lo si trova nella sua opera più nota: la torre berlinese del 1987. Un volume che muta continuamente la propria forma a seconda degli incidenti che incontra: la prima prova di quella che lo stesso Derossi chiamerà l’“architettura della narrazione”. Nel 1994 fonda con i figli Paolo e Davide la Derossi Associati, con cui il tema della narrazione dello spazio avrà ulteriori declinazioni con il Centro di conservazione e restauro alla Reggia di Venaria e il Villaggio Olimpico a Torino nel 2006. Nel 1996 è responsabile scientifico della XIX Triennale di Milano, in cui dialogo con l’amico Gianni Vattimo del rapporto tra architettura e filosofia.

L’eredità intellettuale di Derossi

La sua eredità trascende i tanti spazi che ha disegnato, e rimane viva nei modi con cui l’intellettuale ha affrontato le sfide del cambiamento.

Argomenti