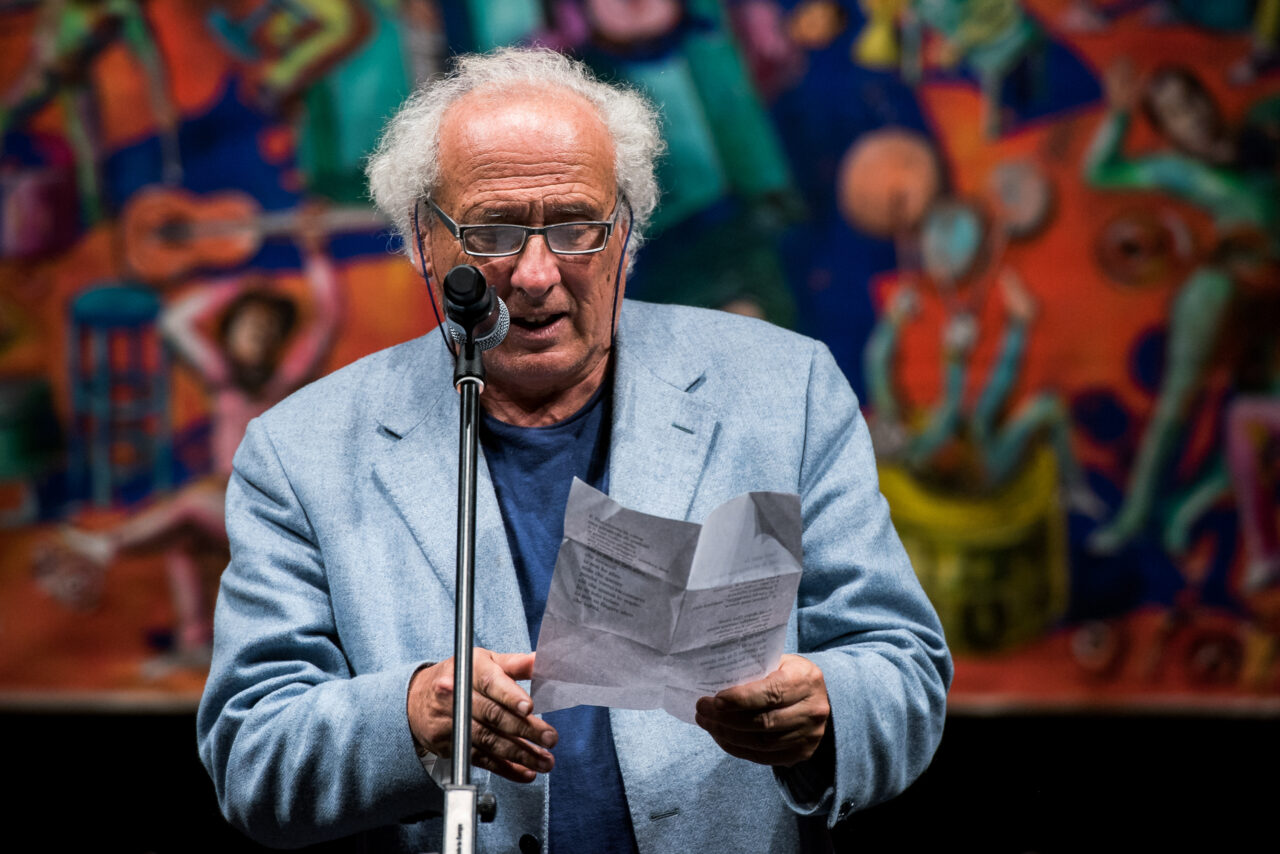

Stefano Benni è stato tante cose. Per i suoi coetanei, ha rappresentato la voce di una generazione che soleva ritrovarsi al “Bar Sport” prima ancora che diventasse tale, quella a cui strappare un sorriso sarcastico mentre, fuori, gli anni di piombo ridisegnavano l’Italia. Firma giovane e brillante di settimanali satirici, come “Tango” e “Cuore”, c’è chi, di lui, ricorda editoriali e fogliettoni sul “Manifesto” e chi sorride (o digrigna i denti) pensando ai corsivi “Cronache di regime” su “L’Espresso”.

Non ha smesso di accompagnare generazioni molto più giovani, quando i racconti editi su “Il Mago” confluirono, in parte, nel suo esordio letterario, che nel 1976 divenne a tutti gli effetti “Bar Sport”. Il microcosmo popolare descritto dall’autore bolognese sa di casa. Ognuno dei personaggi è un invito a frugare in un immaginario collettivo che anche chi non ha vissuto quella provincia, ma ha comunque conosciuto la provincia, sa riconoscere. Il ragioniere Nizzi in pena d’amore per la verace Clara, il professor Piscopo che si perde in filosofiche divagazioni e il tuttofare Bovinelli che, non ci si può fare niente, sa davvero fare tutto.

Stefano Benni è stato anche colui che al calcio, affiancò la pallastrada nel suo capolavoro “La compagnia dei Celestini”, rivelando che alle logiche entranti del capitalismo (e del consumismo tout court) ci sarebbe potuta essere un’alternativa, dove i ragazzi possono giocare ovunque perché il mondo è casa loro. Dove gli adulti vanno ignorati e il «pestilenziale cavolo diavolo» va lasciato nel piatto. Memorino, Lucifero e Alì incarnano la promessa per una generazione cresciuta negli anni Novanta (e anche un po’ Duemila) di sognare un mondo dove le regole possono essere cambiate, finché si è disposti a giocare. Come nella vita, in fondo.

La realtà ingiusta toccata in sorte ai Celestini, osteggiati dal diabolico don Biffero e inseguiti dal cacciatore di orfani don Bracco si contrappone il sogno di qualcosa da vincere, il Campionato segreto di pallastrada, dove gli sgangherati bambini si stanno dirigendo. A colpire l’immaginario di tanti lettori non sono solo le storie di Benni, ma anche il suo linguaggio ricco di neologismi divertenti; così come le trovate rocambolesche, irriverenti, geniali in cui fonde satira sociale, tra fantastico e caricaturale. Storie in cui prende in giro il potere temporale e spirituale, per svelarne le contraddizioni. Spunti avvincenti per i giovani, ma che dicono qualcosa, forse moltissimo, anche alle personalità alle quali, con un occhiolino, si rivolge.

Comicità e fantasia gli sono servite, appunto, a spiegare il mondo vandalizzato dai signori Dal Bene che, in “Margherita Dolcevita”, hanno fatto da cerniera a un’Italia (ancora per poco) rurale e alla sua vita di provincia. La protagonista vive in un grande prato dove si diverte a giocare con la sua amica invisibile, finché l’arrivo di strambi vicini non la insospettisce. Materializzati dal nulla, vivono in un cubo divetro nero. Che, si scoprirà più tardi, insieme a un prato sintetico, sono il biglietto di sola andata per il Benessere. Quello che dove vive Margherita non era ancora sopraggiunto. All’incantesimo del consumo nessuno è immune, eccetto la bambina che si trova a organizzare un piano diabolico per rimandare il progresso indietro da dove è venuto.

Il tono favolistico, l’ambientazione in un presente remoto e la vivacità dei personaggi sono la cifra di un autore che ha fatto della fiaba moderna il suo terreno d’elezione. Che siano risposte ai grandi crucci del nostro tempo o assunti tragicomici, le finestre che Benni ha aperto sulla società ricalcano un esempio di scrittura che in Italia abbiamo visto, con il passare degli anni, sempre meno. La creazione di uno scenario immaginario, in cui tutto è possibile, ridicolizza l’esistente, permettendo al lettore di ridere tra le pagine, ma, poi, chiuso il libro, di riflettere. Strade della letteratura che avevano percorso prima di lui grandi scrittori come Italo Calvino nei “Nostri antenati”, Gianni Rodari nelle sue “Favole al telefono” e Dino Buzzati ne “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”.

Pensiamo a Cosimo Piovasco di Rondò, che rifiuta le convenzioni sociali e decide di vivere sugli alberi; al cavaliere Agilulfo, che esiste solo in virtù del suo ruolo; o a Re orso Leonzio, che scende dalle montagne sicule insieme al suo popolo per cercare il figlio e trovare riparo in città durante il rigido inverno. Questi personaggi incarnano un immaginario straordinario che manca nelle pagine contemporanee.

Oggi di scrittori che sappiano intrecciare fiaba moderna, ironia e critica sociale, come ha fatto Stefano Benni, non se ne vedono più. La narrativa italiana sembra aver perso la leggerezza capace di inventare personaggi strampalati e al tempo stesso universali. Benni ha mostrato che la letteratura poteva ridere delle sue stesse convenzioni e, ridendo, svelare le contraddizioni di un Paese. Nei suoi libri si rideva per riflettere e si immaginava per criticare.