di

Roberta Scorranese

Lo scrittore: «Nel mio nuovo romanzo, un vecchio arguto e ribelle»

Andrea Kerbaker, il primo libro letto?

«Pensi che ero un piccolo lettore svogliato. Mia madre allora mi fece leggere cose divertenti, come Tre uomini in barca, di Jerome K. Jerome. Folgorazione».

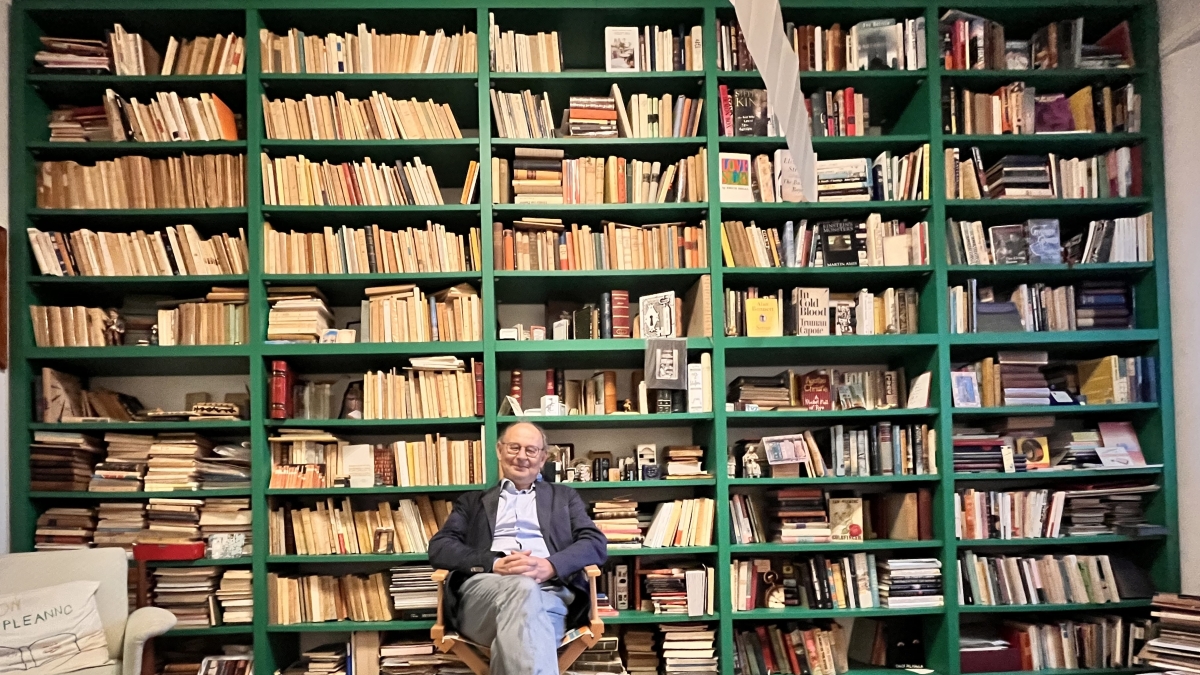

Oggi lei possiede oltre trentamila libri.

«Sì, ho fondato a Milano la Kasa dei Libri, una collezione che si può visitare gratis, ma a una sola condizione».

Quale?

«Non annoiare il prossimo con tecnicismi e dettagli eruditi. Qui c’è di tutto: rarità, prime edizioni, dediche speciali. Uno scaffale dedicato a Calvino e quello con gli oggetti in forma di libro».

Le dediche. Tremenda quella scritta da Dino Buzzati a un recensore, forse ostile.

«Lo chiama “mastino rognosissimo” e aggiunge, come saluto, “con lungo rancore”. Ma credo fosse ironico».

Opere italiane e straniere.

«Possiedo la prima edizione dell’Ulisse di Joyce con le sue correzioni. Anche Sciascia si lamentava del fatto che quel libro fosse stato pubblicato con almeno duemila errori».

Un caso famoso, forse perché è stato pubblicato in Francia e anche perché quell’inglese non era di certo «lineare».

«È questo il bello dei libri: le storie che ci sono dietro. Ho anche una prima edizione dei Miserabili, pensi che il libraio che me lo ha venduto era convinto che fosse una copia contraffatta. Quindi l’ho comprata per poche centinaia di euro».

Lei ha salvato la biblioteca di Emilio Tadini.

«Una parte. Probabilmente sarebbe finita in un capannone e distrutta dalla muffa».

Le dediche, ancora.

«Quelle di Salvatore Quasimodo, per dire, erano quasi tutte rivolte a signore e con toni ammiccanti. Un giorno, in una bancarella nella zona dei Navigli trovai diversi suoi libri dedicati a Esther Piazza. Quando venne a trovarmi il figlio Alessandro, questi si mise a ridere e disse: “È la donna che è andata con lui a ritirare il Nobel. Mica ci è andato con mamma”».

Lei invece è felicemente sposato da anni con Sara.

«Eravamo ancora fidanzati conviventi quando un giorno mi presentai a lei con duemila volumi chiusi nelle scatole: “Amore — dissi — ho comprato la biblioteca di Cesare Musatti”. Se non mi ha lasciato all’epoca, allora non mi lascerà più. Almeno spero».

L’idea del suo nuovo libro «Casa dolce casa», la deve in un certo senso a Sara.

«Sì, è nata nei mesi in cui ho frequentato una casa di riposo inglese, dove si trovavano i miei suoceri. Nel romanzo c’è George, 88 anni, vedovo, fugge dalla Rsa e si lancia in una serie di avventure. È pieno di umorismo, come piace a me».

Lei è segretario del Premio letterario «Bagutta», il più antico in Italia.

«L’anno prossimo compirà un secolo, io lo vinsi da esordiente nel 1998 e raccolsi l’eredità di Guido Vergani».

Il Bagutta ha premiato Gadda e Calvino, tra gli altri.

«Non solo: Gadda lo ha vinto quando non era ancora famoso, con Il castello di Udine nel 1935 e Calvino, lo sanno tutti, è stato snobbato dai più grandi premi italiani. Ha premiato anche Bassani, Magris, Jaeggy, Mazzucco. Ha vinto pure Primo Levi, con i racconti pubblicati sotto pseudonimo, e in giuria, tra i tanti, c’è stato anche Eugenio Montale».

Gli autori sono «velenosi»?

«Una volta uno scrittore molto famoso mi disse: “Quando mi arriva il romanzo di un italiano io lo apro, leggo velocemente qualche pagina, mi sincero che sia scarso e poi lo chiudo soddisfatto”».

Chi era?

«Glielo dico se mi promette di non scriverlo».

Sembra strano a dirsi, ma ritirare un premio letterario non piace a tutti.

«Be’, non era questa la preoccupazione di Andrea Zanzotto. Da buon veneto pragmatico, quando gli dissero che aveva vinto un premio all’epoca di 65 milioni di lire, la prima cosa che chiese fu: “E ze devo pagar le tasse?”».

Poi ci sono quelli che odiano i premi.

«Tommaso Landolfi, per esempio. Uno riservatissimo, che detestava anche i risvolti di copertina con i dettagli della sua biografia. Ma siccome il premio era ricco e lui perdeva spesso al tavolo da gioco, si lasciò convincere dal bisogno di soldi. Però, alla fine, non venne a ritirarlo. E mandò un telegramma, a mio avviso memorabile. Diceva solo: “Deploro mia assenza”».

Ancora oggi è uno dei premi più ricchi.

«Dodicimila e cinquecento euro al vincitore, duemila e cinquecento per il premio Opera prima».

Molti degli esordienti premiati poi sono diventati autori di un certo peso.

«Penso a Jonathan Bazzi, oppure a Bernardo Zannoni. Ma la cosa divertente è la tradizione dei giurati che si ritrovano a pranzo una volta al mese, per conversare piacevolmente di libri».

I poeti sono i più cattivi?

«In giuria abbiamo il simpatico e competente Mario Santagostini che puntualmente stronca qualche collega dicendo: “Non è un poeta, è uno che va a capo”».

«I poeti che brutte creature», canta il maestro.

«Ma anche gli scrittori non scherzano. Mi capitò di trovare una serie di libri di Moravia con dediche sperticate a Guglielmo Petroni, uno scrittore che prese parte alla Resistenza e che venne torturato dai nazisti, salvandosi per un pelo. Moravia voleva scrivere la sua storia, ma Petroni, giustamente, il libro voleva scriverselo da solo. E così fece, con Il mondo è una prigione. Allora le dediche di Moravia, improvvisamente, si diradarono».

Lei era giovanissimo quando si ritrovò nella giuria del Bagutta, a tavola con Isella, Raboni, Orelli.

«Ma parlarono di calcio per tutta la sera».

Il suo bisnonno sarebbe fiero di lei.

«Sì, lui imparò il sanscrito da autodidatta. Oggi io conosco tanti della comunità degli specialisti del sanscrito ma senza alcun merito, solo perché il mio bisnonno è un caso che viene studiato».

Il protagonista del suo romanzo gli somiglia?

«No, perché George è spiritoso e a suo modo indisciplinato, poi nell’intreccio non tutto è chiaro immediatamente, poco per volta si svela la trama».

Scusi, ma torno ancora alle dediche. Qualcuna da segnalare nella sua raccolta di libri?

«Alla Kasa, ormai, i libri arrivano spontaneamente: ci sono eredi che non sanno che cosa farsene di una biblioteca, interi scaffali che rischiano di andare persi in un trasloco. Un giorno venne da me una signora milanese. Mi disse: “Ho un libro dedicato a mano da Jacques Prévert”. Me lo fece vedere e mi commossi: intanto perché ne ho verificato l’autenticità, ma soprattutto perché il poeta ha fatto un disegno, la dedica è un arabesco».

Forse saper fare le dediche è un’arte.

«E forse l’abbiamo persa perché stritolata da meccanismi editoriali sempre più burocratizzati e asfittici».

Prima di fondare la Kasa lei ha lavorato per la Pirelli come organizzatore di grandi eventi.

«Una stagione importante della mia vita, in quell’azienda ho imparato tanto. Ho conosciuto bene il maestro Muti, per esempio, un uomo coltissimo ma anche divertente».

Altri incontri?

«Posso dire che insegnai l’italiano a Paul McCartney in dieci minuti».

Detta così…

«Scherzo, naturalmente. Avevamo organizzato con la Tim un grande concerto di McCartney al Colosseo. Paul è un musicista rigoroso: non solo voleva pronunciare un breve discorso in italiano, ma voleva che la sua pronuncia fosse perfetta. Così, poco prima dell’evento, mi mandarono nel suo camerino. Ripassò le parole assieme a me, umile e rispettoso. Verso la fine, mi chiese: “Ma lei chi è esattamente?”. E mi ringraziò».

I grandi eventi, la Kasa, il Bagutta, un romanzo in uscita. Progetti per l’avvenire?

«Vorrei morire a ottant’anni».

Eh!?

«No, non necessariamente. Ma è un limite giusto. Vedremo».

12 settembre 2025

© RIPRODUZIONE RISERVATA