di

Maurizio Porro

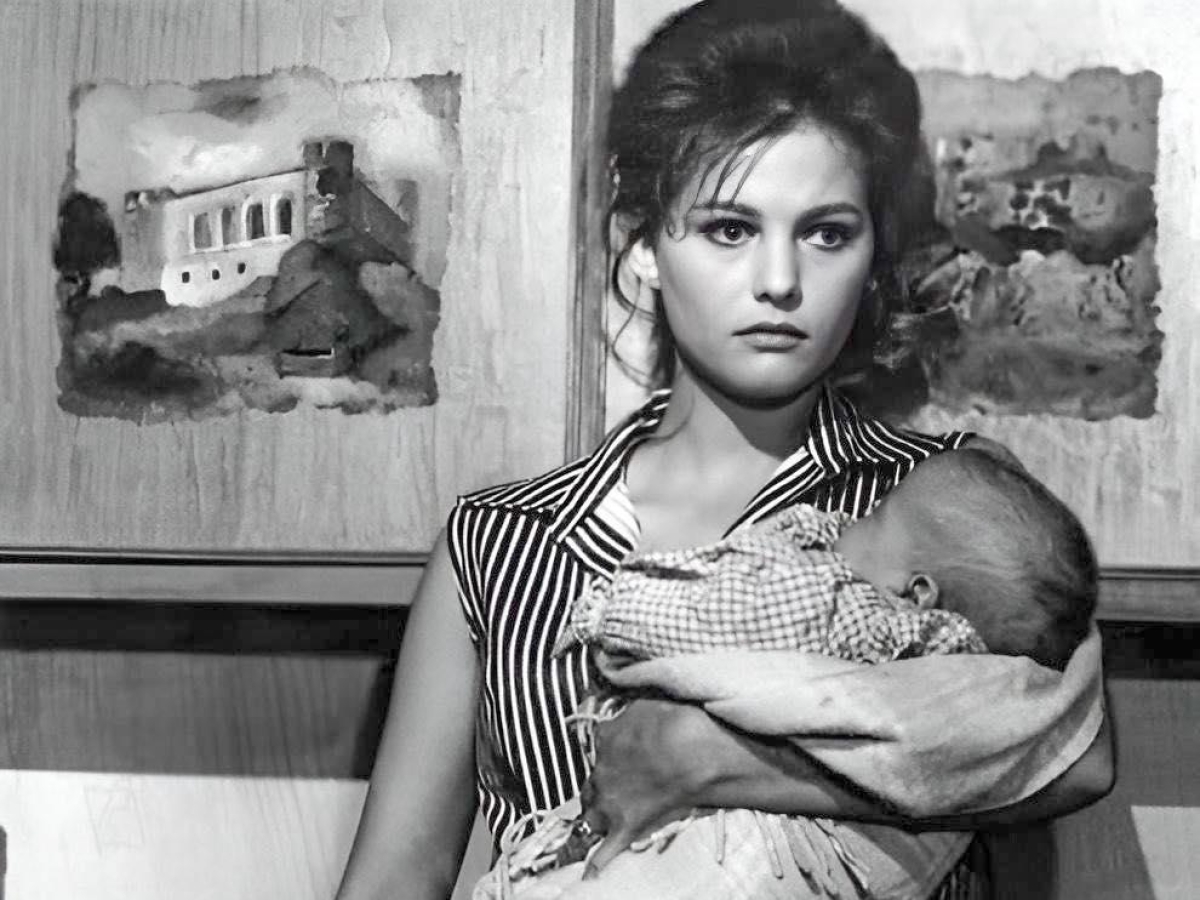

Amato dal pubblico ma ostacolato dai poteri dell’epoca, il capolavoro di Luchino Visconti è il più grande contributo di Milano alla storia del cinema. Con la sua bellezza felina, la giovanissima Cardinale riuscì a conquistare il regista che poi nel Gattopardo ne farà un’icona

È morta la Ginetta. Con la scomparsa di Claudia Cardinale, a 87 anni, martedì sera nella sua casa vicino Parigi, se ne è andata l’ultima degli interpreti famosi del più importante film girato a Milano, Rocco e i suoi fratelli (1960), dove lei era appunto la Ginetta, la brava ragazza puntuale al suo lavoro di impiegata alla Standa, promessa sposa di Vincenzo (Spiros Focas). Nel grande film di Visconti che il pubblico ha amato (10 milioni e 220.000 spettatori, pochi meno di quelli che vedranno La vita è bella) ma i poteri dell’epoca hanno ostacolato, la Cardinale, con la sua bellezza felina, mediterranea, aveva conquistato Luchino Visconti che poi nel Gattopardo ne farà un’icona, nel ruolo della «parvenu» Angelica che sposa il suo nobile Tancredi, Alain Delon, già protagonista di Rocco e i suoi fratelli.

Se c’è una foto segnaletica nel passaporto dell’eternità, la Cardinale certo vi appare mentre balla con Burt Lancaster il valzer di Verdi, nel magnifico vestito di Piero Tosi. E poi sempre col milanese conte Visconti farà la protagonista di Vaghe stelle dell’orsa, torbida e incestuosa vicenda recitata e sofferta accanto a Jean Sorel (stavolta arriva, in ritardo, il Leone veneziano) ed un’apparizione la fa anche in Gruppo di famiglia in un interno. Ma Rocco, per molte ragioni, anche per il fatto d’essere una produzione italofrancese come si usava allora, fu per lei un film del cuore e così per molti milanesi, nelle molte sale che lo ospitarono, dal centro alla periferia, negli scomparsi locali di quartiere. Fecero eccezione, naturalmente, i riottosi invitati che uscirono fintamente scandalizzati in abito da sera al gala di venerdì 14 ottobre 1960 dal cinema Capitol, oggi sede Armani, locale elegante che aveva già ospitato l’evento di quell’anno magico per il cinema italiano, La dolce vita, ugualmente accolto la prima sera da sputi e insulti. La storia darà a entrambi questi capolavori ragione e giustizia.

Rocco era un film tutto su Milano ai tempi del boom e l’immigrazione di una famiglia di una madre con 5 figli, tema attualissimo, allora come oggi: ma poiché Visconti non era persona gradita (nobile, di sinistra, omosessuale) il Leone d’oro di Venezia gli fu scippato dall’anonimo Passaggio del Reno di Cayatte e a Visconti non rimase che il Leone d’argento, chiara ingiustizia civile e cinematografica, come accade l’anno di Senso. Non solo, ma durante le riprese la Giunta provinciale negò alla troupe il permesso di girare la famosa scena dell’assassinio di Nadia all’Idroscalo, considerata sconveniente per il luogo, e infatti l’Idroscalo era un posto en travesti vicino a Roma. Ed ancora: il film, vietato ai minori di16 anni, ebbe i soliti guai con la censura, furono oscurati (per breve periodo) alcuni momenti del film (lo stupro) e furono tagliati due cazzotti tra i fratelli e due coltellate che dà Simone sul corpo di Nadia, la prostituta amata anche da Rocco.

I fatti sono noti, ed ora, a parte Max Cartier che faceva Ciro, tutti i protagonisti famosi di quest’opera che ha segnato un’epoca (tanto che arrivò puntuale la parodia con Walter Chiari, Rocco e i suoi cugini) non ci sono più, non possono più ricordarlo. Molti i francesi, per la produzione mista, il giovane e bellissimo Alain Delon che da qui prese la rincorsa al successo, tanto che il suo thriller In pieno sole, fu prontamente riportato nelle sale con il nuovo titolo Delitto in pieno sole. Delon fu in un certo senso un attore italo-francese, come Brialy, Belmondo, Sorel, come Annie Girardot, attrice di teatro che sarà conosciuta anche in Italia (La donna scimmia di Ferreri) doppiata da Valentina Fortunato, mentre Delon aveva la voce di Achille Millo e Salvatori quella di Riccardo Cucciolla. E Katina Paxinou, regina della tragedia greca, già apparsa in Per chi suona la campana era la mamma lucana (doppiata da una attrice di teatro, Cesarina Gheraldi), in più Suzy Delair era la padrona della tintoria dove lavorano Adriana Asti e Claudia Mori e Roger Hanin faceva Duilio, l’impresario sportivo che corteggia Simone.

Un cast ricco, completato da attori della compagnia dialettale milanese che Strehler aveva usato nel Nost Milan, il giovane Corrado Pani, che poi farà Uno sguardo dal ponte con la regìa di Visconti e Alessandra Panaro, «cognatina» dello show tv Il Musichiere qui nelle vesti della fidanzatina di Ciro, altri bravi ragazzi. Uno dei due protagonisti, Simone, è invece la mela marcia e la sua scalata come boxeur finisce male: dopo il film ci fu un fidanzamento e un matrimonio proprio tra l’assassino e la sua vittima, cioè il nostro «povero ma bello» Renato Salvatori, noto anche come sciupafemmine, e la Girardot, ma l’unione non fu eterna, anzi.

Delon visse a lungo, conquistò fama col Gattopardo e poi con molti registi di fama, ma anche fu in mezzo a scandali e con una lunga e infelice terza età in cui minacciava il suicidio. I cast dei film sono come le famiglie, si formano, amano e si dividono, ognuno per la sua strada. La Cardinale (doppiata da Luisella Visconti) nei titoli figurava come una partecipazione straordinaria, era già nota (Il bell’Antonio, I delfini, sempre in quell’anno di grazia cinematografica), come del resto Paolo Stoppa, legatissimo per il teatro al regista, ma la Ginetta rimane, già nel titolo testoriano (una delle fonti di ispirazione del film, il grande Testori dei Segreti di Milano) nella memoria del pubblico, come il personaggio quotidiano, positivo, che vuole solo un marito e un bambino da coccolare, mentre Delon è troppo buono (c’è anche lo zampino dell’Idiota di Dostoevskji) e la città troppo tentacolare, ma raccontata con uno sguardo complice da Visconti, che la conosce bene in ogni angolo.

Oggi è tutta memoria, ma ancora viva come tutte le vere opere d’arte. Ed altrettanto vivo è il ricordo dell’oltraggio fatto dalla magistratura a Visconti che, dopo la prima, febbraio 1961, sequestrò al Nuovo, teatro oggi scomparso senza avvisi né lamenti, L’Arialda sempre di Testori, ed anche qui l’ultimo testimone vivente rimane Umberto Orsini. Ma Rocco è un pezzo di storia sociale di Milano, di quella dei roboanti ’60 ma che si riflette in quella di oggi, rimane, dopo Miracolo a Milano di Vittorio De Sica (di cui vedremo una riduzione teatrale al Piccolo) la più alta testimonianza di una città che ha dato al cinema più di quanto non sembri.

Vai a tutte le notizie di Milano

Iscriviti alla newsletter di Corriere Milano

24 settembre 2025 ( modifica il 24 settembre 2025 | 16:16)

© RIPRODUZIONE RISERVATA