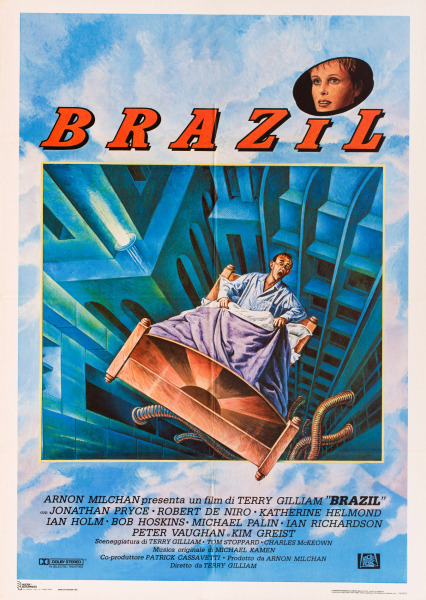

Brazil di Terry Gilliam

Brazil di Terry Gilliam

Brazil di Terry Gilliam (1985) è un film importante, più di una rilettura del 1984 di George Orwell, che passa per un’analisi della Russia di Stalin, mentre lo è della Gran Bretagna sotto Churchill: nel 1939-1945, infatti, Orwell lavorava alla Bbc, non a Radio Mosca.

Secondo capitolo della trilogia cinematografica comprendente i Banditi del tempo (1981) e Le avventure del barone di Münchhausen (1988), Brazil è anarchia + Kafka, cioè la non velata critica della burocrazia. Tecnocrazia, non fantasia al potere, ribaltando il motto del ’68 francese. Superamento di quanto pensato da Abbie Hoffman (“Nelle case americane ci sono più tv che wc”) e delle sue provocazioni, tra spinelli inviati per posta e idee di versare Lsd nell’acquedotto di Los Angeles (Ho deriso il potere, Shake Ed., 2009). Preveggenza, come descritto ne Il capitalismo della sorveglianza, saggio di Shoshana Zuboff (Luiss, 2019).

Produci, consuma, crepa

Oggi il futuro distopico di Gillian è realtà: iper-sorveglianza e statalismo aziendale, che annuncia crisi e necessità di economia di guerra; masse attente all’apparenza, all’ultimo telefonino uscito. “Produci, consumi, crepa” cantavano i Cccp in Morire (1986). Quasi tutti paiono pronti al selfie e al piagnisteo sui social in cerca d’esistenza e identità in rete.

Brazil è una pellicola tormentata. Non solo nella creazione, sviluppo e realizzazione, ma perfino nella scelta del titolo. All’inizio doveva essere So That’s Why the Bourgeoisie Sucks (“Perché la borghesia fa schifo”); poi The Ministry of Torture, How I Learned to Live with the System So Far (“Il ministero delle torture. Come ho imparato a vivere fino ad ora con il Sistema”), rimando al sottotitolo de Il dottor Stranamore di Stanley Kubrick, di cui Gilliam avrebbe dovuto dirigere il seguito. Poi, addirittura, 1984½ , in omaggio al romanzo di Orwell e al film 8½ di Federico Fellini. Ma nel 1984 Michael Radford realizza Orwell 1984, scatenando le ire dell’ex dei Monty Python. Poi arriva l’illuminazione.

Racconta Gilliam: “Ero a Port Talbot, Galles. Città triste, sembrava d’acciaio e ricoperta di una polvere grigia. Anche la spiaggia era coperta di quella polvere. Il sole tramontava. Tutto molto bello. Il contrasto, straordinario. Avevo l’immagine di un uomo seduto sulla sordida spiaggia, con una radio portatile sintonizzata su strane canzoni latine, come Aquarela do Brasil. La musica lo portava via, lontano, rendendo meno triste ciò che aveva intorno…”.

Una società retro-futurista

Proprio il contrasto con l’allegro tema sonoro di Ary Barroso è un punto di forza del film, sottolineando momenti topici e assurdi, come esterno e interno dell’ufficio del protagonista, con la frenetica attività di passaggio di revisioni e cancellazioni da effettuare. Contrasti, quindi, e una società retro-futurista, “rumorosa, sporca, analogica, affamata di ricambi con computer, che sono scrivanie con lenti d’ingrandimento, tv dalle pance squadrate e i tubi che si attorcigliano come anaconda domestiche” e per certi aspetti, “la visione di come sarebbero potuti essere gli anni ’80 visti da un regista degli anni ’40”.

Il burocratico tecnocrate Sam Lowry (Jonathan Pryce) cerca la donna dei sogni, la ribelle Jill (Kim Greist): “Non è né futuro né passato, eppure un po’ di entrambi. Non Est. Non Ovest. È ovunque nel XX secolo, al confine tra Los Angeles e Belfast, qualunque cosa significhi”, come sottolinea lo stesso Gilliam, “un film per raccontare la follia della società goffamente ordinata e il desiderio di sfuggirle con ogni mezzo possibile”.

La vittoria per Sam Lowry è la rivolta redentrice, che porta a non cedere a un sistema disumano, ma – con una scelta “ascetica” – a raggiungere l’atarassia. A metà tra Mishima ed Evola, con un po’ di follia, alla maniera di Benny Hill o Mr. Bean.