Luoghi elitari di trasmissione del sapere, piattaforme di condivisione, realizzazioni – talvolta retoriche – di un pensiero dominante, epicentri di contestazione o immaginazione per futuri diversi: cosa sono, davvero, gli spazi delle università? Fin dai suoi esordi, più che un’infrastruttura funzionale l’università è stata un organismo urbano dalla forte carica simbolica, riflesso di didattica e ricerca, ma anche delle aspirazioni più profonde di una società nei confronti del sapere. Se oggi il campus universitario assume un ruolo ancora più complesso e articolato, è perché più complessi si sono fatti i valori contemporanei da rappresentare; ed ecco che sempre più atenei concepiscono i propri campus come veri e propri manifesti identitari, politici, culturali.

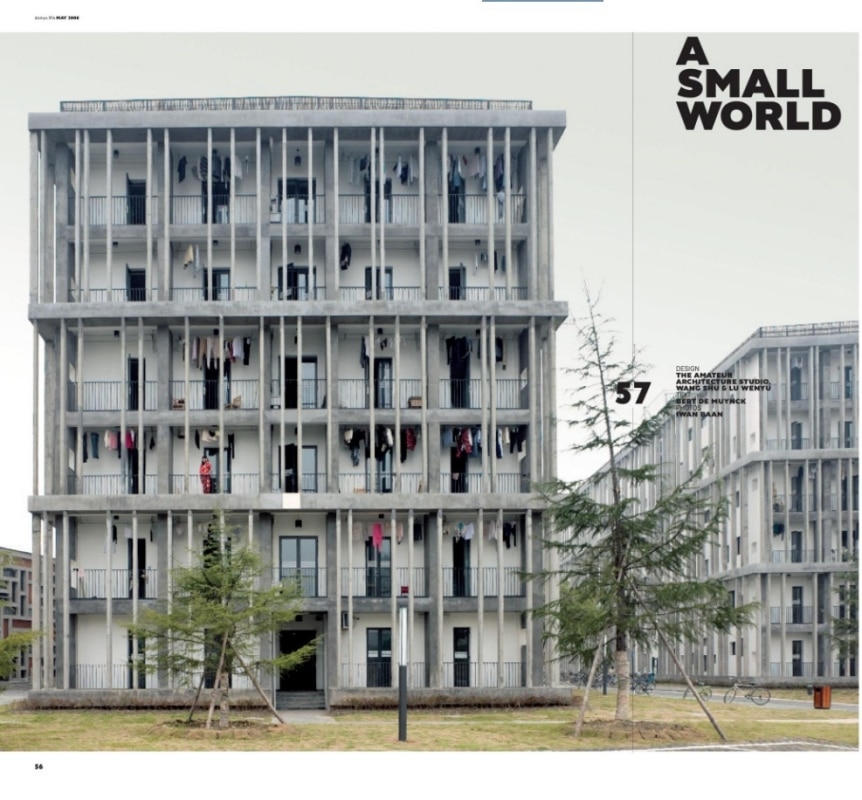

Nell’istruzione moderna, il problema principale è che docenti e allievi studiano le cose sui libri. Oggi, però, ogni parola ha perso il rapporto con le cose reali, perciò voglio ricostruire questa sensazione: questa è la cosa reale. È come un libro, puoi leggere molte cose, come in natura.

Wang Shu, Amateur Architecture, Domus 914 maggio 2008

La polarizzazione tra campus recintato e campus aperto ad esempio rispecchia bene questa diversificazione di atteggiamenti, tra inclusione ed esclusione sociale. Lo si vede chiaramente in quei contesti, dal Nord America all’Asia, dove il campus è storicamente concepito come microcosmo autonomo, talvolta immerso in contesti naturalistici e spesso separato dal tessuto urbano. O in altri come il campus della China Academy of Fine Arts di Amateur Architecture, una sperimentazione di prototipi architettonici in cui riconoscere tanto le regole quanto le eccezioni, plasmato sull’idea che debbano essere gli spazi, per primi, a insegnare qualcosa a chi ne fa esperienza.

In Europa, e in Italia, l’università tende a inscriversi nel tessuto urbano, come a Venezia con lo IUAV o a Urbino con i collegi di De Carlo; o a svilupparsi per addizioni successive, come il Politecnico di Milano, tra Ponti, Portaluppi, Viganò e, più recentemente, Piano.

Didattica e ricerca sono oggi oggetto di dibattito, lo sviluppo tecnologico si fa irrefrenabile, e questo si rifletterà sugli spazi dell’alta educazione e sul loro interagire con altre forme di organizzazione sociale. Abbiamo quindi selezionato 16 esempi per identificare traiettorie nella storia e nella geografia dell’architettura universitaria attraverso un racconto che mostra come alcuni progettisti affermati hanno affrontato questo tema complesso.

Edificio Bauhaus Dessau

Walter Gropius, Bauhaus, Dessau, Germania, 1926

Mewes, Public domain, via Wikimedia Commons

Funzione e forma, struttura e trasparenza, composizione dinamica, sono solo alcune delle parole chiave usate storicamente per descrivere l’edificio del Bauhaus di Dessau di Walter Gropius. In quest’opera, l’architettura doveva esprimere l’ideologia della Scuola attraverso le sue forme, i suoi materiali, e il modo in cui erano stati pioneristicamente combinati. L’estetica modernista e industriale rifletteva anche il cambio di paradigma degli argomenti insegnati e dei metodi didattici nella scuola di arti e design del Bauhaus.

Politecnico di Milano

Campus Leonardo – Architettura di Gio Ponti, Piero Portaluppi e Giordano Forti, Vittoriano Viganò, RPBW, dal 1953 a oggi, Milano, Italia

![]()

View gallery

ODB & Partners, Campus di Architettura del Politecnico di Milano, Milano, Italia, 2021

ODB & Partners, Campus di Architettura del Politecnico di Milano, Milano, Italia, 2021

ODB & Partners, Campus di Architettura del Politecnico di Milano, Milano, Italia, 2021

ODB & Partners, Campus di Architettura del Politecnico di Milano, Milano, Italia, 2021

ODB & Partners, Campus di Architettura del Politecnico di Milano, Milano, Italia, 2021

ODB & Partners, Campus di Architettura del Politecnico di Milano, Milano, Italia, 2021

ODB & Partners, Campus di Architettura del Politecnico di Milano, Milano, Italia, 2021

ODB & Partners, Campus di Architettura del Politecnico di Milano, Milano, Italia, 2021

ODB & Partners, Campus di Architettura del Politecnico di Milano, Milano, Italia, 2021

ODB & Partners, Campus di Architettura del Politecnico di Milano, Milano, Italia, 2021

ODB & Partners, Campus di Architettura del Politecnico di Milano, Milano, Italia, 2021

ODB & Partners, Campus di Architettura del Politecnico di Milano, Milano, Italia, 2021

ODB & Partners, Campus di Architettura del Politecnico di Milano, Milano, Italia, 2021

ODB & Partners, Campus di Architettura del Politecnico di Milano, Milano, Italia, 2021

ODB & Partners, Campus di Architettura del Politecnico di Milano, Milano, Italia, 2021

ODB & Partners, Campus di Architettura del Politecnico di Milano, Milano, Italia, 2021

ODB & Partners, Campus di Architettura del Politecnico di Milano, Milano, Italia, 2021

ODB & Partners, Campus di Architettura del Politecnico di Milano, Milano, Italia, 2021

ODB & Partners, Campus di Architettura del Politecnico di Milano, Milano, Italia, 2021

ODB & Partners, Campus di Architettura del Politecnico di Milano, Milano, Italia, 2021

ODB & Partners, Campus di Architettura del Politecnico di Milano, Milano, Italia, 2021

ODB & Partners, Campus di Architettura del Politecnico di Milano, Milano, Italia, 2021

ODB & Partners, Campus di Architettura del Politecnico di Milano, Milano, Italia, 2021

ODB & Partners, Campus di Architettura del Politecnico di Milano, Milano, Italia, 2021

ODB & Partners, Campus di Architettura del Politecnico di Milano, Milano, Italia, 2021

ODB & Partners, Campus di Architettura del Politecnico di Milano, Milano, Italia, 2021

ODB & Partners, Campus di Architettura del Politecnico di Milano, Milano, Italia, 2021

ODB & Partners, Campus di Architettura del Politecnico di Milano, Milano, Italia, 2021

ODB & Partners, Campus di Architettura del Politecnico di Milano, Milano, Italia, 2021

ODB & Partners, Campus di Architettura del Politecnico di Milano, Milano, Italia, 2021

ODB & Partners, Campus di Architettura del Politecnico di Milano, Milano, Italia, 2021

ODB & Partners, Campus di Architettura del Politecnico di Milano, Milano, Italia, 2021

ODB & Partners, Campus di Architettura del Politecnico di Milano, Milano, Italia, 2021

ODB & Partners, Campus di Architettura del Politecnico di Milano, Milano, Italia, 2021

ODB & Partners, Campus di Architettura del Politecnico di Milano, Milano, Italia, 2021

ODB & Partners, Campus di Architettura del Politecnico di Milano, Milano, Italia, 2021

ODB & Partners, Campus di Architettura del Politecnico di Milano, Milano, Italia, 2021

ODB & Partners, Campus di Architettura del Politecnico di Milano, Milano, Italia, 2021

ODB & Partners, Campus di Architettura del Politecnico di Milano, Milano, Italia, 2021

ODB & Partners, Campus di Architettura del Politecnico di Milano, Milano, Italia, 2021

ODB & Partners, Campus di Architettura del Politecnico di Milano, Milano, Italia, 2021

ODB & Partners, Campus di Architettura del Politecnico di Milano, Milano, Italia, 2021

ODB & Partners, Campus di Architettura del Politecnico di Milano, Milano, Italia, 2021

ODB & Partners, Campus di Architettura del Politecnico di Milano, Milano, Italia, 2021

ODB & Partners, Campus di Architettura del Politecnico di Milano, Milano, Italia, 2021

ODB & Partners, Campus di Architettura del Politecnico di Milano, Milano, Italia, 2021

Il Campus Leonardo del Politecnico di Milano è il risultato di un processo di trasformazione urbana complessa e sviluppata su più decenni, con il contributo di diversi architetti italiani, tra cui Gio Ponti, Piero Portaluppi, Vittoriano Viganò e Renzo Piano. L’eterogeneità degli edifici testimonia sia un’evoluzione di tipi architettonici e metodi didattici universitari sia la capacità di inserirsi armoniosamente tra le preesistenze, come anche la volontà di costruire nuovi punti di riferimento nella vita del campus e del quartiere. A questa si è accompagnata una volontà espressiva limpida e riconoscibile delle singole architetture.

Yale University

Ingalls Rink di Eero Saarinen (1958); Art & Arch Building di Paul Rudolph (1963); Beinecke Rare Book Library di Gordon Bunshaft / SOM (1963), New Haven, CT, USA

Eero Saarinen, Ingalls Ice Rink, 1958, via Wikimedia Commons

Presso la Yale University si trovano tre icone dell’architettura del ‘900. L’Ingalls Rink, progettato da Eero Saarinen, è una delle opere più popolari d’America, inserita anche nella discussa lista America’s Favorite Architecture. La Scuola di Arte e Architettura, progettata da Paul Rudolph e completata nel 1963, è uno dei primi e più noti esempi di brutalismo statunitense: premiata in diverse occasioni, ha subito un incendio che ne ha cambiato alcuni tratti senza mai perdere quella che Nikolaus Pevsner definì “monumentalità oppressiva”.

Gordon Bunshaft, Beinecke Rare Book and Manuscript Library, 1963. No machine-readable author provided. Ragesoss assumed (based on copyright claims)., Public domain, via Wikimedia Commons

Coeva è la Beinecke Rare Book and Manuscript Library di Gordon Bunshaft, realizzata mentre lavorava nello studio SOM. Questo volume sospeso e privo di finestre è rivestito da pannelli di marmo color ghiaccio incorniciati da modanature di granito grigio e racchiude al suo interno una torre di libri che, al contrario, è rivestita da un curtain wall vetrato.

History Building di James Stirling

Cambridge University, UK, 1968

Una fusione di modernismo e contesto storico: contrastando gli edifici neoclassici circostanti, Stirling utilizza cemento a vista, mattoni e vetro applicati a superfici e volumi netti, generando spazi universitari di grande impatto. La grande hall sotto la “tenda triangolare”, protetta da una copertura in vetro che lascia a vista le soluzioni tecnologiche e impiantistiche, introduce una dimensione nuova negli spazi dei campus universitari. In un’Inghilterra del secondo Novecento sempre più segnata dal brutalismo, l’edificio di Stirling sembra anticipare il filone high-tech che accompagnerà le trasformazioni europee a partire dagli anni Settanta.

seier+seier, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Università di Urbino

Collegi universitari di Giancarlo De Carlo, 1962-1983, Urbino, Italia

Foto Limoncellista at Italian Wikipedia, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

I quattro collegi dell’Università degli Studi di Urbino sono adagiati sulla collina dominata dall’ex convento dei Cappuccini, a un chilometro dal centro città. L’idea di Giancarlo De Carlo era di realizzare una piccola città-campus. Considerati il suo progetto manifesto, i collegi sono uno degli esempi più significativi dell’architettura italiana degli anni Settanta. Il disegno complessivo adotta una struttura policentrica a grappolo, modellata sulle caratteristiche morfologiche del luogo: De Carlo privilegia la “naturalità del costruito”, integrando volumi e suolo attraverso pendenze, giardini pensili e luce zenitale, evitando ripetizioni e adottando soluzioni tipologiche variate. L’unità materica è garantita dall’uso predominante del mattone, accostato al calcestruzzo a vista solo per strutture e aggetti. Centrale è la creazione di spazi collettivi e creativi, pensati per favorire l’incontro e la socialità tra studenti e cittadini.

Ingresso della Facoltà di Architettura – sede Tolentini

Iuav, Carlo Scarpa, 1966-1985, Venezia, Italia

Foto Jean-Pierre Dalbéra, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Il complesso dei Tolentini rappresenta la sede storica dell’ateneo, che accoglie uffici amministrativi e biblioteca. L’ingresso, realizzato su un progetto di massima di Scarpa, riprende alcuni tratti tipici delle sue opere come le modanature dentellate, e con il dinamismo dei suoi piani inclinati è diventato un simbolo dello Iuav. Come altri interventi del maestro veneziano, si inserisce tra quelle architetture che modificano parti di edifici storici iniettando nuova vita e costruendo relazioni spaziali ed espressive uniche tra passato e contemporaneità.

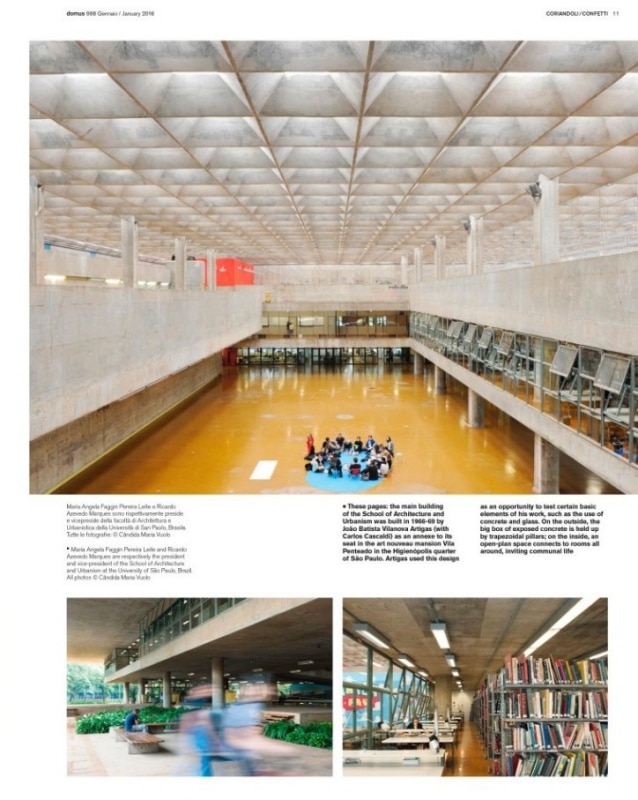

Facoltà di Architettura e Urbanismo di João Vilanova Artigas

Università di San Paolo, 1969, San Paolo, Brasile

La facoltà nota come FAU-USP è un caposaldo della Scuola Paulista del brutalismo, in cui forma architettonica e visione pedagogica si fondono in un unico organismo civico.

Domus 998, gennaio 2016

Elevato su pilotis trapezoidali, il suo volume monolitico in cemento si svuota in corrispondenza dell’atrio principale, un vasto spazio privo di colonne illuminato da una griglia di lucernari e cupole, attorno al quale si dispongono a sequenza continua aule, studi, biblioteca e uffici, collegati da rampe dolcemente inclinate. Vilanova Artigas immaginò la scuola come una piazza pubblica della vita intellettuale, un forum aperto in cui lo spazio stesso favorisse il dialogo, la collaborazione e lo scambio democratico.

Facoltà di Architettura di Alvaro Siza

Università di Porto, 1987- 1995, Porto, Portogallo

Domus 770, aprile 1995

Le “quattro imponenti figure totemiche che scrutano e controllano il territorio” (Luca Gazzaniga, Domus 770, aprile 1995) sono diventate uno dei simboli della “Scuola di Porto”, e una delle opere più importanti di Álvaro Siza. I padiglioni, incluso il Carlos Ramon, primo tassello della Facoltà di Architettura, costruiscono una sequenza di pieni e vuoti che innescano relazioni morfologiche e topografiche con le sponde del Douro. I volumi puliti e l’uso di materiali tradizionali e moderni conferiscono all’edificio un carattere senza tempo, perfettamente in sintonia con la filosofia dell’architettura come forma di espressione culturale.

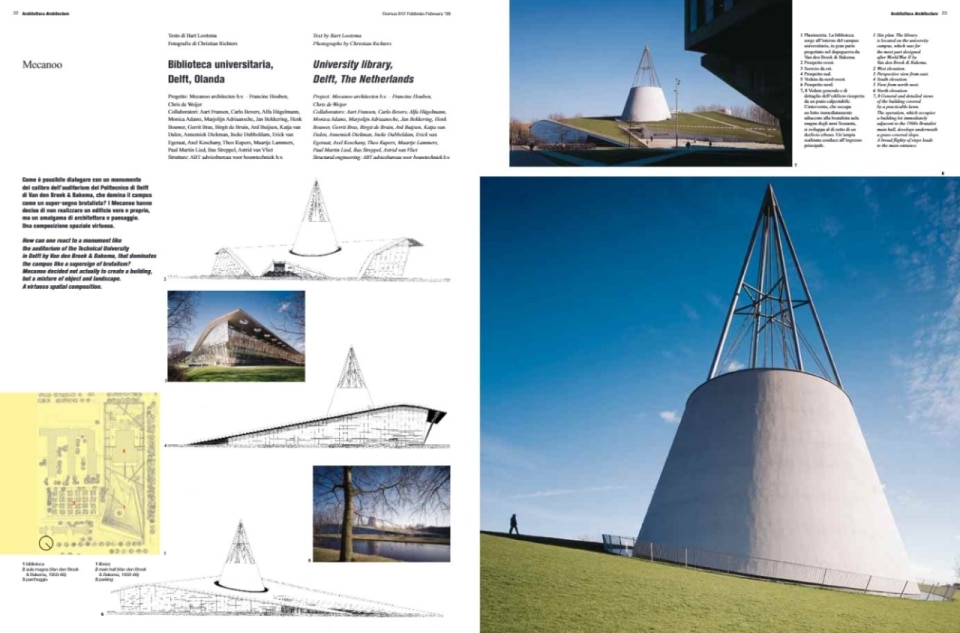

Biblioteca di Mecanoo

TU Delft, Delft, Olanda, 1997

La Biblioteca risolve il problema del rapporto con la prospiciente aula magna brutalista, realizzando un edificio che dall’esterno non ha affatto l’aspetto di un edificio. La nuova collinetta, di fatto un piano inclinato, high-tech sotto ed erboso sopra, diventa un nuovo tassello del paesaggio olandese, forato da un monumentale cono che incombe sul vasto spazio interno sottostante. Forme e atmosfera riecheggiano illustri precedenti, tra cui la biblioteca di Gunnar Asplund a Stoccolma, alcune realizzazioni di Emilio Ambasz, o la Kunsthalle di Gustav Peichl a Bonn, e danno vita a uno stimolante spazio di studio contemporaneo.

Domus 812, febbraio 1999

Simmons Hall di Steven Holl

Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, MA, USA, 2002

Nata per integrare spazi di lavoro e ricreazione, la Simmons Hall trasforma l’architettura universitaria in un’esplorazione delle relazioni tra spazio e luce. Su DomusI 858 era detta “condensatore sociale”, e Carlo Ratti la descriveva come “un grande edificio traforato, quasi una spugna frattale svuotata al proprio interno, che si affaccia su Vassar Street e costituisce un nuovo punto di riferimento nello sfrangiato paesaggio urbano della parte ovest del campus”; Yehuda Safran invece avanzava un parallelismo con l’Unitè d’Habitation e il convento di La Tourette di Le Corbusier. E, in effetti, i corridoi che attraversano i 10 piani dell’edificio sviluppati su oltre 140 metri, sono pensati per evocare atmosfere urbane che beneficiano delle morfologie porose degli interni.

Domus 858, aprile 2003

University Campus and several buildings di Amateur Architecture

China Academy of Fine Arts (CCA), Hangzhou, China, dal 2002

Una manifestazione dell’arte come forma di educazione: i progettisti hanno avuto l’occasione di progettare la vita universitaria a diverse scale attraverso variazioni architettoniche. Ogni edificio è un’esperienza che invita gli studenti a riflettere sull’importanza della creatività e dell’espressione artistica, a partire dal recupero di idee ed elementi tradizionali, dal riuso delle tegole ad alcune forme architettoniche. I volumi sono dinamici e modulari, adattabili alle diverse necessità didattiche e al paesaggio circostante. La progettazione attenta ai dettagli e l’uso di materiali naturali cercano una combinazione di spazio funzionale e ispirante.

Domus 914, maggio 2008

The Sculpture Department of the Sichuan Fine Arts Institute di Liu Jiakun

Sichuan Fine Arts Institute, Chongqing, China, 2004

Esempio di come l’architettura possa essere un’interpretazione di un luogo e della sua cultura, questo edificio per laboratori e spazi espositivi si caratterizza per la sua forma essenziale, realizzata con materiali locali e tecniche costruttive tradizionali reinterpretate in chiave moderna. Per garantire luce naturale alle aule, i piani alti si sporgono mentre i volumi intermedi arretrano, favorendo l’ingresso della luce zenitale. In risposta al clima caldo di Chongqing, le facciate ovest e sud adottano pareti doppie e traforate che ombreggiano e ventilano.

Foto courtesy of Arch-Exist

Il rivestimento in rosso ruggine richiama i fabbricati circostanti, e il cemento grezzo mantiene la matericità tipica dell’intonaco tradizionale locale. Pannelli in alluminio ossidato, realizzati dagli studenti, arricchiscono la texture dell’involucro. L’uso di materiali economici e risorse locali conferisce all’edificio un carattere ruvido ma solenne, coerente con lo spirito sperimentale e artigianale del dipartimento.

The Sharp Centre di Will Alsop

Ontario College of Art & Design University (OCAD), Toronto, Canada, 2004

È uno degli edifici più audaci e iconici nel panorama dell’architettura universitaria. La sua struttura sospesa sopra un edificio preesistente, un parallelepipedo dalle linee nette e colorate, è un esempio della ricerca formale di Alsop, che gioca con la percezione dello spazio e con l’ironia. La scelta dei colori vivaci e delle forme inusuali rende questo progetto un punto di riferimento non solo per la sua funzionalità, ma anche per il suo impatto visivo: landmark di riferimento rispetto al vicino parco urbano, l’edificio è infatti anche un dispositivo di osservazione, con le sue finestre che creano un inaspettato paesaggio interno.

Foto bobistraveling, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Università Bocconi

Nuovo Campus Bocconi, Milano, Italia, Grafton Architects, 2008, e Sanaa, 2018

Foto di Cesare Ferrari da Adobe Stock

Gli ampliamenti del Campus Bocconi a Milano degli ultimi 20 anni hanno visto la firma di due premi Pritzker. Per la scultorea estensione firmata Grafton Architects su Domus 909 si arriva a parlare di “nuovo monumento” con un progetto che sfonda “in ogni direzione le barriere, fisiche e concettuali, della gabbia ortogonale in cui il loro predecessore (Giuseppe Pagano) si è rinchiuso”. Completamente diverso è l’approccio di Sanaa, che inserisce volumi e coperture curvilinee enfatizzando il concetto di permeabilità capaci, come scritto su Domus 965, di restituirsi “alla città, come parco giochi, (come) uno spazio per l’immaginazione”.

![]()

View gallery

Università degli Studi di Trento. Biblioteca BUC e Museo MUSE

Rpbw, Trentio, Italia, 2013

Nato nel 2002 dalla riconversione di una vasta area industriale dismessa, l’intervento, completato nel 2016, ha dato vita a un nuovo quartiere sostenibile denominato Le Albere, caratterizzato dall’integrazione armonica di spazi pubblici, residenziali, culturali e verdi. Con il MUSE, la Biblioteca Universitaria Centrale emerge come nodo centrale di un progetto che mira a ricucire il tessuto urbano con il paesaggio della Valle dell’Adige. Ambienti di lettura luminosi, scaffalature a giorno, materiali trasparenti e connessioni visive con il paesaggio circostante creano un luogo di studio aperto, accogliente e integrato con l’identità del quartiere, mentre ampi viali alberati, canali d’acqua, portici e terrazze verdi contribuiscono alla permeabilità e fruibilità degli spazi.

Foto Di Libens libenter – Opera propria, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

The why factory di Mvrdv

TU Delft, Delft, Olanda, 2017

The Why Factory è un centro di ricerca e formazione all’interno della Facoltà di Architettura della Delft University of Technology, guidato da Winy Maas (Guest Editor Domus nel 2019). L’istituto studia le città contemporanee, unendo alla didattica un laboratorio di ricerca su analisi, teoria e progetto delle città del futuro. Tutto ruota intorno a una tribuna, uno spazio multifunzionale pensato per favorire didattica, ricerca e lavoro informale: al piano terra sale per conferenze e lezioni, al primo piano gli uffici dei collaboratori scientifici, in sommità un’ulteriore sala riunioni. Con la sua iconica superficie arancione, la Tribune afferma l’identità autonoma di The Why Factory all’interno del campus e mette gli studenti al centro, fisicamente e simbolicamente al di sopra dei loro docenti.

Foto Saskla Wehler. Courtesy Mvrdv