Foto Martin Argyroglo

Nel 1994 Jean Nouvel inaugurava a Parigi, in boulevard Raspail, la sede della Fondation Cartier pour l’Art Contemporain. Una struttura non invadente, scriveva Le Monde, che sfidava le convenzioni espositive smaterializzandosi – letteralmente – tra gli alberi. A trent’anni di distanza, l’architetto francese si confronta con se stesso e inaugura, sempre per Cartier, un secondo spazio museale di fronte al Louvre. «Ciò che prende forma», dice, «è un nuovo modo di fare le cose».

Una scatola di vetro e acciaio su boulevard Raspail, un palazzo haussmanniano in place du Palais-Royal. Un approccio completamente diverso: qual è il nuovo focus?

L’edificio Raspail incarnava una trasparenza radicale. La Fondation Cartier si apriva alla città e al giardino, dissolvendo i confini tra interno ed esterno. Era un manifesto, un rifiuto del museo chiuso. Trent’anni dopo, a Palais-Royal, il contesto è completamente diverso: lavoro all’interno di una struttura del XIX secolo, con la sua storia, la sua griglia, i suoi vincoli. Non ho cercato di ripetere Raspail. Qui, il nucleo è un grande vuoto verticale attraversato da piattaforme mobili, che permette agli spazi di cambiare per ogni mostra.

La Fondation Cartier di Jean Nouvel: un’architettura dinamica

In che modo?

Le cinque piattaforme mobili possono essere posizionate a diverse altezze. Creano volumi variabili, spazi sovrapposti, aprendosi o riducendosi a seconda delle necessità. L’idea non è quella di imporre una configurazione unica, ma di rendere l’architettura reversibile, fruibile agli artisti. È la continuazione di una mia convinzione di lunga data: un museo non deve mai essere fisso, ma capace di trasformarsi.

Dal 1994 Parigi è cambiata molto. Guardando indietro, quali riflessioni fa sul suo lavoro?

L’edificio Raspail, inaugurato nel 1994, ha segnato una rottura: un’istituzione aperta, trasparente, visibile dalla città. Ha contribuito a ridefinire la tipologia museale. Da allora, Parigi ha visto molti nuovi spazi. Il mio approccio è rimasto costante: non ripetere mai un gesto, inventare sempre a partire dal contesto. Il Palais-Royal lo dimostra: è una riformulazione nata da un luogo centrale, vincolato.

Citando il suo nuovo libro, Mes convictions di Editions Flammarion, qual è la sua prima convinzione?

La prima è chiara: l’architettura non è l’arte di produrre forme, ma l’arte di creare situazioni. Una situazione è un incontro tra un luogo, una memoria, una luce, un uso. L’architettura deve resistere all’industrializzazione e alla standardizzazione. Deve inventare, ogni volta, un’esperienza unica.

Cosa la spaventa di più: progetti senza memoria o progetti senza visione?

Entrambi sono preoccupanti. Senza memoria, un progetto cancella le tracce del passato e diventa amnesico. Senza visione, non aggiunge nulla, si ripete. Oggi, la standardizzazione e l’omologazione stanno rimpicciolendo il mondo. L’unica risposta è resistere, inventare ogni volta a partire dal contesto. L’architettura deve nutrirsi di memoria e proiettare una visione critica.

Oltre al pensiero critico, cos’altro serve: immaginazione, tecnica, empatia?

Avremmo bisogno di tutti e quattro. Ma senza pensiero critico, rimarremmo prigionieri dell’automatismo. Senza immaginazione, ripeteremmo. La tecnica è indispensabile, ma non deve mai diventare un fine. Ed empatia significa comprendere un luogo, i suoi abitanti, le sue storie. L’architettura deve articolare tutto questo.

Esiste, secondo lei, un prototipo di città moderna?

Non esiste un prototipo universale. Ogni città deve inventare la propria modernità. Ma ovunque, la diversità, la memoria e la capacità di evolversi senza uniformità devono essere preservate. La città deve resistere all’omologazione.

Foto Martin Argyroglo

Foto Martin Argyroglo

L’hanno definita poète de la lumière. Qual è il problema della luce nell’architettura contemporanea?

La luce è troppo spesso ridotta a un flusso tecnico, standardizzata. Ma è viva, mutevole, varia con le ore, le stagioni, le nuvole. A Raspail, ha attraversato le facciate in vetro, è entrata dal giardino. A Palais-Royal, è più verticale, filtrata, spezzata. Questo permette di inscrivere le mostre nel tempo vissuto. La luce artificiale non è una correzione, ma un prolungamento: intensifica, drammatizza, modula. Per ogni mostra ci sarà la possibilità di reinventare la luce.

Le piacerebbe un’illuminazione artificiale indistinguibile da quella naturale?

Non credo nell’imitazione. La luce artificiale deve dialogare con quella naturale, non copiarla. Può prolungarla, amplificarla, creare altre atmosfere. Ma non sostituirà mai il cielo.

Pensa che la tecnologia possa mettere a repentaglio la creatività?

Sì, se diventa un fine. La tecnica è indispensabile, ma può produrre conformismo se si impone come sistema. La creatività presuppone il dubbio, l’accidentalità. La tecnologia deve rimanere uno strumento.

Le nuove tecnologie nascondono il tecnologismo. Quali possibilità per la progettazione?

Offrono nuovi mezzi, ma rischiano di imporre soluzioni automatiche. Devono essere deviate, reinterpretate. Il loro interesse sta nell’ammettere le singolarità, non nel ripetere gli standard.

Cosa serve per vivere bene?

Servono spazi che ci permettano di vivere insieme senza cancellare le differenze. L’architettura non può fare tutto, ma può creare condizioni: luce, libertà, memoria, piacere. Questo è ciò che rende la vita migliore.

Di che materiale è fatta la ‘vita’ del futuro?

Non difendo un singolo materiale. Uso cemento, acciaio, vetro, legno a seconda del contesto. Il futuro non sta in un nuovo materiale, ma nell’uso responsabile e creativo di quelli che già abbiamo.

Nuovi modelli abitativi all’orizzonte?

Non credo nei modelli uniformati. L’abitazione deve adattarsi a climi, culture, stili di vita. Ciò che manca oggi è la flessibilità: troppi spazi sono fissi, mentre le nostre vite cambiano. Le case del futuro devono essere reversibili, capaci di evolversi con i loro abitanti, pur rimanendo radicate nel loro contesto. Devono resistere alla standardizzazione e recuperare un’intelligenza del luogo.

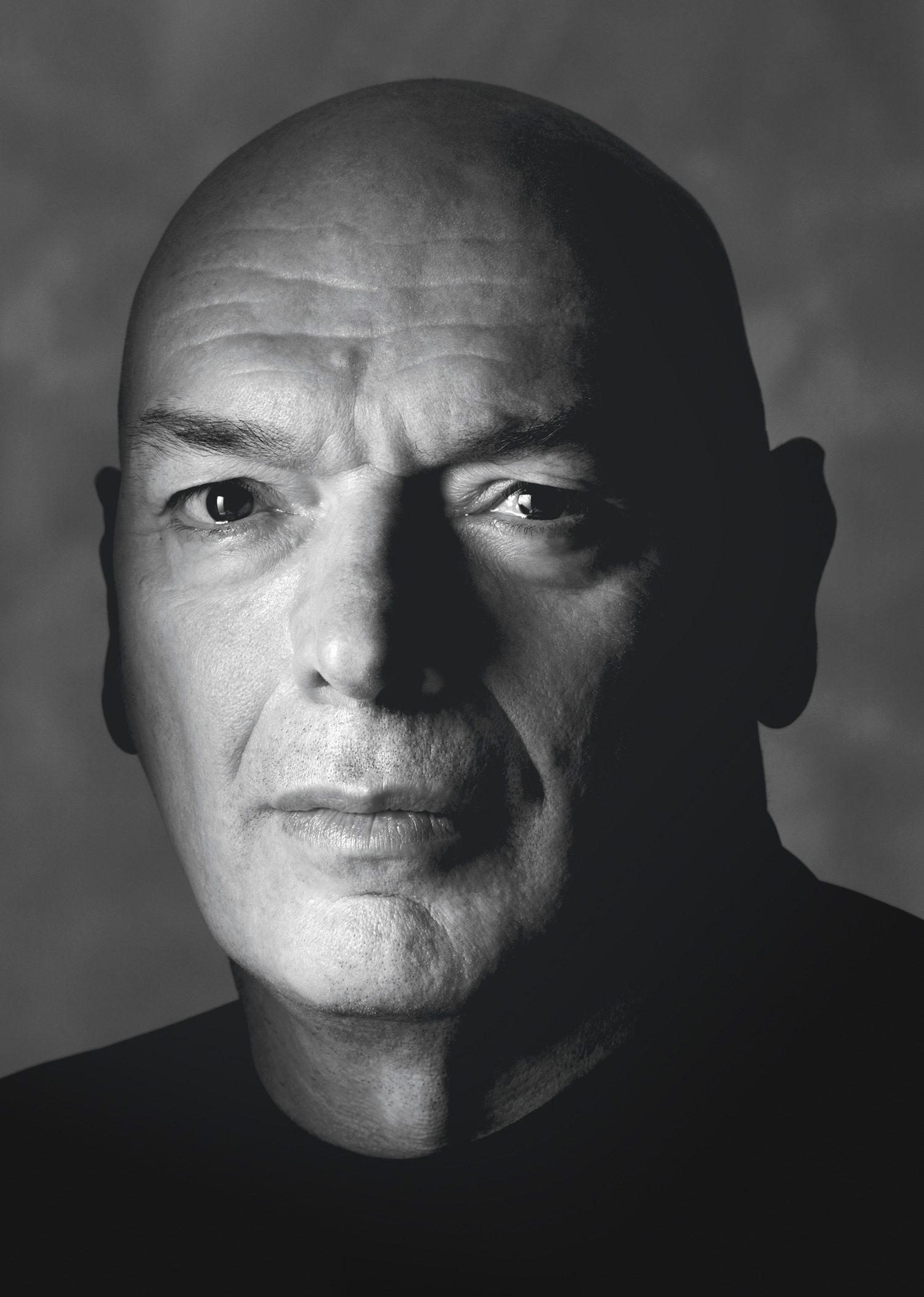

Foto Albert Watson

Foto Albert Watson

Ha spesso paragonato i suoi oggetti di design a piccole architetture. Come sceglie gli arredi di casa sua?

Ho sempre pensato che un mobile sia una piccola architettura. Deve avere una logica costruttiva, una relazione con il corpo e con lo spazio. Scelgo oggetti che organizzano, non che decorano. Una sedia, un tavolo, una lampada devono estendere la coerenza architettonica, non illustrarla. Sono dispositivi che accompagnano gli usi, strutturando discretamente un interno.

È vero che considera il nero un colore rivelatore?

Sì. Il nero mette in risalto i riflessi, la luce, gli altri colori. È un colore di contrasto che fa vedere meglio il resto.

Una sua qualità, come uomo e come architetto, che vorrebbe passare alle nuove generazioni?

La curiosità, il rifiuto di ripetere, il gusto del dubbio. L’idea che ogni progetto debba essere un’invenzione.

Tra i suoi lavori, quale rimarrà sempre attuale?

La nuova Fondation Cartier al Palais-Royal. Perché condensa decenni di riflessione sulla luce, il movimento, la reversibilità. Perché non è un oggetto fisso, ma una struttura disponibile, trasformabile, aperta all’invenzione degli artisti. Non propone una forma definitiva, ma un campo di possibilità. Per questo rimarrà attuale: un edificio che si reinventa insieme a chi lo abita.

Living ©RIPRODUZIONE RISERVATA