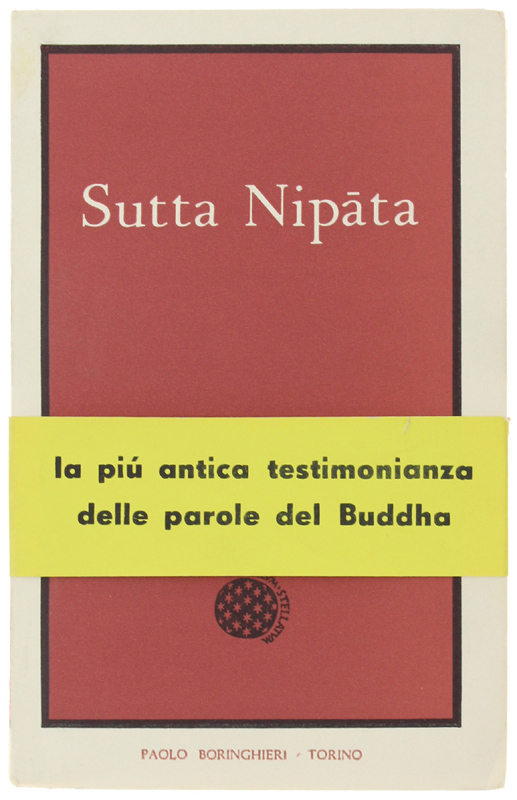

Potenza del libro: se ne stava lì, come un totem, nella biblioteca di mio padre. Di implacabile eleganza – un saio – la copertina: al numero 53 della leggendaria ‘Enciclopedia di autori classici’ guidata da Giorgio Colli per Boringhieri, il Sutta Nipata, “uno dei testi più antichi dell’intero canone pali… un’opera di grande rilevanza sia per il suo valore poetico sia per il suo interesse storico e dottrinario” (così il salace sunto in: La rivelazione del Buddha. I testi antichi, a cura di R. Gnoli, Mondadori, 2001, dove sono tradotti alcuni brani).

A dire dell’audacia di Colli – che mirava a costruire una collana di libri come “rifugio e punto d’appoggio”, come “fonte di vita”, in un’era in cui “il moltiplicarsi vertiginoso dei libri stampati è un appello alla dispersione, un caleidoscopio che conduce all’aridità”; in: G. Colli, Per una enciclopedia di autori classici, Adelphi, 1983 – prima del Sutta Nipata erano usciti I due problemi fondamentali dell’etica di Schopenhauer e le Lettere dalla prigionia di Tommaso Moro; poco dopo sarebbero stati pubblicati Stendhal (Filosofia nova), Paracelso (Paragrano ovvero le quattro colonne dell’arte medica), l’Empedocle di Hölderlin.

Fu facile ‘abboccare’: nel Sutta Nipata – come in altri testi estremo-orientali allo zenit dell’anima – fonde etica ed estetica, l’atto lirico si salda nella scelta esistenziali, ogni verso, allo stesso tempo, nasconde un baratro e un giardino. Insomma, la ‘letteratura’ – altrimenti, futile gioco d’ombre – inaugura un sentiero, è l’appello a una veglia, a una ribellione interiore. Tutto sembra squadernarsi di fronte ai nostri occhi, rivelazione in forma di falena. Per questo, i testi primi del Buddhismo esaltavano Thomas S. Eliot, il poeta che intendeva la poesia come una ascesi, come una via conoscitiva.

Il testo è curato da Vincenzo Talamo, le sottolineature sono di mio padre. Le ripercorro. Talamo spiega che il Buddhismo “non è una dottrina consolante, bensì chiarificante… esso non promette consolazioni, in questa o in un’altra vita, a chi s’incammina per l’arduo sentiero che mena al distacco”. E poi:

“Scopo dell’ascesi buddhista è quello di far vedere le cose secondo realtà (yathabhutam), ben diverse quindi da come ce le presenta la nostra fervida immaginazione che le falsa imprimendo loro le nostre mutevoli tonalità affettive. Ottenuta una tale visione chiara, obbiettiva, spoglia di qualunque riflesso mentale, ne consegue automaticamente il distacco e si assapora quella gioia spassionata, rasserenante, che non ha nulla a che fare con la gioia comunemente intesa, correlativa del dolore e quindi indissolubilmente legata ad esso”.

Il libro – manicheismo d’adolescente – mi sembrò cogliere tutto lo scibile. Pensai di essere al centro di una verità – per quanto, scheggiata da pomeriggi australi, nell’estate che in periferia concedeva, in era pre-cellulare, spazi da fine del tempo, assenza d’uomo, silenzio dozzinale, a mandrie.

Cominciai a leggerlo partendo da ciò che aveva sottolineato mio padre. Era morto qualche anno prima, mi parve, così, di ripercorrerne le scelte, scellerate, di misurarmi con il suo cuore-zattera. Tentai, maldestramente, di conficcare alcune lasse nel corpo morto di un padre in perenne fuga, come si scuoia una bestia, come si estrae olio dal cadavere:

“Dall’intimità nascono gli affetti e, in conseguenza degli affetti, nasce il dolore”.

“Libero da desideri, sincero, libero da brame, immune da ipocrisia, purificato da errore e confusione mentale, resosi indipendente dal mondo intero, vado solitario come un rinoceronte”.

“Quel muni che procede solitario e vigilante, imperturbabile nel biasimo e nella lode, impavido come un leone fra i clamori, libero come il vento che non c’impiglia in una rete, incontaminato come il loto che non s’insudicia a contatto dell’acqua, guida degli altri e non guidato da alcuno, quello i saggi riconoscono come muni”.

Mi sembrò di penetrare una eredità – ecco. Vivere scevri dal giudizio e dal giudicare, alieni dal desiderio di possesso, compresi nella compassione, a precipizio nel gioire.

Il Sutta Nipata è pubblico nel maggio del 1961, l’anno in cui Jurij Gagarin fa due passi nello spazio e Ernest Hemingway si spara in bocca con un fucile. Agli Oscar vinceva L’appartamento, esilarante – e tragico – film di Billy Wilder, a Sanremo 24mila baci di Celentano si piazzava al secondo posto, dietro Luciano Tajoli, allo Strega giganteggiava Raffaele La Capria con Ferito a morte. Mio padre compiva dodici anni: troppo giovane per leggere il Sutta Nipata. Chissà in quale mercatino lo ha raccattato, chissà chi glielo ha regalato, da chi lo ha rubato – costava 1700 lire.

A volte i libri s’incapricciano in un destino. Letto così, il Sutta Nipata è un documento culturale inerte; semmai, nell’ordalia dell’immaginario, uno spunto per ampliare il parterre delle proprie persone retoriche – peggio ancora, per pensare, in un dinamismo che si sforza di andare al di là del pensiero. Il Sutta Nipata – come analoghi testi usati come il detersivo per ‘purificarci’ – va ‘praticato’, cioè percorso fino a superarlo, fino a incenerirlo, affinché le belle figure poetiche – tratte dal mondo della natura: il serpente e il loto, il rinoceronte e la luna, il leone e il fico, in una sorta di compenetrazione – si rivelino per ciò che sono, illusorie ombre del vero, ci chiedano di farne scempio. Cose da eremiti veri, non da artigiani del noto, quali siamo – quale sono.

Ad ogni modo, qui si traducono alcuni passi dal Sutta Nipata nella versione del grande orientalista danese Viggo Fausböll: uscì in inglese, per la Claredon Press, nel 1881, ed è ancora, dicono, una pietra angolare (è citata, tra l’altro, nel già citato La rivelazione del Buddha, il recente repertorio di testi edito da Mondadori). Chissà se in questo vagabondaggio su orme calcificate da decenni vige il genio della nostalgia. In ogni caso, è sempre uno stare nella cosa che morde, nella rovina – di quel sangue non si faccia esegesi: esaudire vuol dire astenersi dal fiore – affiorare.

***

Sutta Nipata

Uragasutta

Il monaco che abbandona le passioni umane è paragonato al serpente che muta pelle.

1 Chi trattiene l’ira al sorgere come chi allenta i veleni del serpente con il farmaco, è un monaco libero dagli estremi come il serpente è libero dalla decrepita pelle.

2 Chi ha reciso recisamente la passione come si recide il fiore di loto, tuffandosi nel lago, è un monaco libero dagli estremi come il serpente è libero dalla decrepita pelle.

3 Chi ha prosciugato il flusso del desiderio che rapido corre, è un monaco libero dagli estremi come il serpente è libero dalla decrepita pelle.

4 Chi ha distrutto l’orgoglio come l’acquazzone distrugge un fragile ponte di canne, è un monaco libero dagli estremi come il serpente è libero dalla decrepita pelle.

5 Chi sperimenta la vanità di ogni esistenza come chi cerca fiori sui fichi, è un monaco libero dagli estremi come il serpente è libero dalla decrepita pelle.

6 Chi resiste alla rabbia perché ha inverato ogni esistenza, è un monaco libero dagli estremi come il serpente è libero dalla decrepita pelle.

7 Chi ha reciso ogni dubbio, è un monaco libero dagli estremi come il serpente è libero dalla decrepita pelle.

8 Chi non va oltre e non torna indietro ma sovrasta ogni inganno di questo mondo illusorio, è un monaco libero dagli estremi come il serpente è libero dalla decrepita pelle.

9 Chi non va oltre e non torna indietro perché ha capito che ogni cosa è fallace in questo mondo, è un monaco libero dagli estremi come il serpente è libero dalla decrepita pelle.

10 Chi non va oltre e non torna indietro, libero dalla cupidigia, certo della falsità di questo mondo, è un monaco libero dagli estremi come il serpente è libero dalla decrepita pelle.

11 Chi non va oltre e non torna indietro, libero dalla passione, certo che questo mondo è irreale, è un monaco libero dagli estremi come il serpente è libero dalla decrepita pelle.

12 Chi non va oltre e non torna indietro, scevro dall’odio, certo che tutto in questo mondo è corrotto, è un monaco libero dagli estremi come il serpente è libero dalla decrepita pelle.

13 Chi non va oltre e non torna indietro, salvo dalle manie, certo che il mondo è fondato sull’inganno, è un monaco libero dagli estremi come il serpente è libero dalla decrepita pelle.

14 Chi non ha affetti, chi ha estirpato ogni malsano legame, è un monaco libero dagli estremi come il serpente è libero dalla decrepita pelle.

15 Chi non teme nulla, né si preoccupa di ritornare in questo mondo, è un monaco libero dagli estremi come il serpente è libero dalla decrepita pelle.

16 Chi non è schiavo del desiderio, origine di ogni rinascita, è un monaco libero dagli estremi come il serpente è libero dalla decrepita pelle.

17 Chi ha rimosso i cinque ostacoli [bramosia, ira, viltà, rimorso, dubbio, ndt], intrepido, privo di dubbi, distaccato dal soffrire, è un monaco libero dagli estremi come il serpente è libero dalla decrepita pelle.

*

Mettasutta

Chi ha la mente pacificata, loda gli esseri ed è buono.

1 Chi ha abilità nel bene, essendo nella quiete: sia sapiente in rettitudine, onesto, integro, fermo nel dire, gentile, mai arrogante,

2 sempre felice, fiero nel sopportare, senza preoccupazioni né pesi, sereno nei sensi, saggio nel sentire, pudico, mai avido.

3 Non compia azioni meschine, non compia azioni degne di scandalo. Raggiunto dalla gioia, sicuro di sé, lieto nella mente.

4 Qualunque essere: inerme o enorme, grosso o piccolo, medio, basso, esiguo, colosso,

5 visibile o invisibile, prossimo o distante, nato o non nato, siano tutti gli esseri felici.

6 Nessuno inganni il prossimo, non umiliarlo, non recingerlo nel male, né rabbia o rancore ti regoli.

7 Come una madre mette a repentaglio la propria vita per vegliare sul figlio, l’unico figlio, così ciascuno coltivi mente illimitata, illuminata dall’amore verso tutti gli esseri.

8 Benevolenza verso tutto il mondo, mente totale, sopra, sotto, in obliquo, senza ostacoli, senza odio, senza inimicizia.

9 Che sia in piedi, in cammino, o seduto, sdraiato, finché è sveglio forgi la sua mente: questo, è detto, significa stare al mondo.

10 Chi non abbraccia ideologie e non brancola nell’opinione, perfetto nella visione; chi giganteggia sui piaceri e sulla connaturata malizia, non più rientrerà in un grembo.

*

Garasutta

Da egoismo deriva dolore e avarizia; il monaco che ha voltato le spalle al mondo, ramingo, senza casa, è davvero libero e non deve più purificarsi.

1 Questa vita, invero, è breve: si muore entro cento anni e chi vive più a lungo, è annientato dagli stenti.

2 L’egoismo affligge la gente, eterna brama di possesso annienta, delusione è norma: se questa è vita, avviati altrove, fuori casa.

3 Ciò che credi tuo, morte divora: per questo, il saggio non si volge al mondano, è seguace dell’insussistenza.

4 Chi si sveglia non vede più i volti di chi ha sognato, così, non puoi più vedere il volto dell’amata ormai morta.

5 Vedi e odi soltanto le persone di cui è pronunciato il nome: soltanto il nome rimane di un morto.

6 Chi marcisce nell’ego indossa dolore, urla, attaccamento – per questo il discepolo, abbandonando il mondo del possesso, vaga, cerca ciò che è certo.

7 Ha la mente di un asceta, erra senza attaccamento, il monaco: è uno dei giusti, non più tornerà in questo esistere.

8 L’eremita, ormai libero di sé, non compiace né dispiace, non apprezza né disprezza; in lui non attecchiscono invidia e desiderio, come l’acqua non ha bisogno della foglia per scorrere.

9 Come una goccia d’acqua non si attacca al loto, come l’acqua non invade il loto, così un eremita non si aggrappa a nulla di ciò che vede, sente, pensa.

10 Ormai purificato, non ragiona su ciò che si vede, si sente, si pensa, non attende più alcuna purezza: al di là del piacere e del dispiacere.

*In copertina: Nam June Paik, TV Buddha, 1974