Ieri eravamo ad Assisi per portarvi conferma, dopo il bagliore di venerdì scorso a Propaganda Live, del riapparire improvviso e necessario di Carmen Consoli sulle vette più alte della scena musicale italiana. Nella sala nuda e sonora del teatro Lyrick abbiamo sentito cantare una grande mente. È stata un’epifania di fine ottobre che non somigliava affatto a un semplice concerto, ma piuttosto a una metamorfosi in atto, a un lento e inesorabile processo ovidiano. Grazie al quale, proprio come accadde a Dafne quando divenne alloro per sottrarsi all’abbraccio di Apollo; o a Filomela quando si fece usignolo per sfuggire al silenzio; o a Galatea stessa — la ninfa Nereide con cui Consoli si identifica — che continuò ad amare Aci pur dopo la di lui morte, senza mai cedere al Ciclope che l’aveva mutato in fiume siciliano per gelosia; Carmen si trasformava in poetessa per scappare dalla banalità e alla vacuità del presente: la voce diventava corpo e il corpo si dissolveva nella lingua. Così, su due piedi.

Carmen Consoli ha aperto il suo tour nei teatri 2025 portando in scena un dispositivo composito, stratificato, impossibile da ridurre a un solo gesto, e anzi costruito apposta per non indurci in tentazione di sintesi. Solo lei poteva mettere insieme, in una sola scaletta, Ignazio Buttitta, Jovanotti, Teocrito e Mahmood (Jovanotti e Mahmood non erano in situ, apparivano in video, proiettati su quinte traslucide; Buttitta e Teocrito erano assenti giustificati).

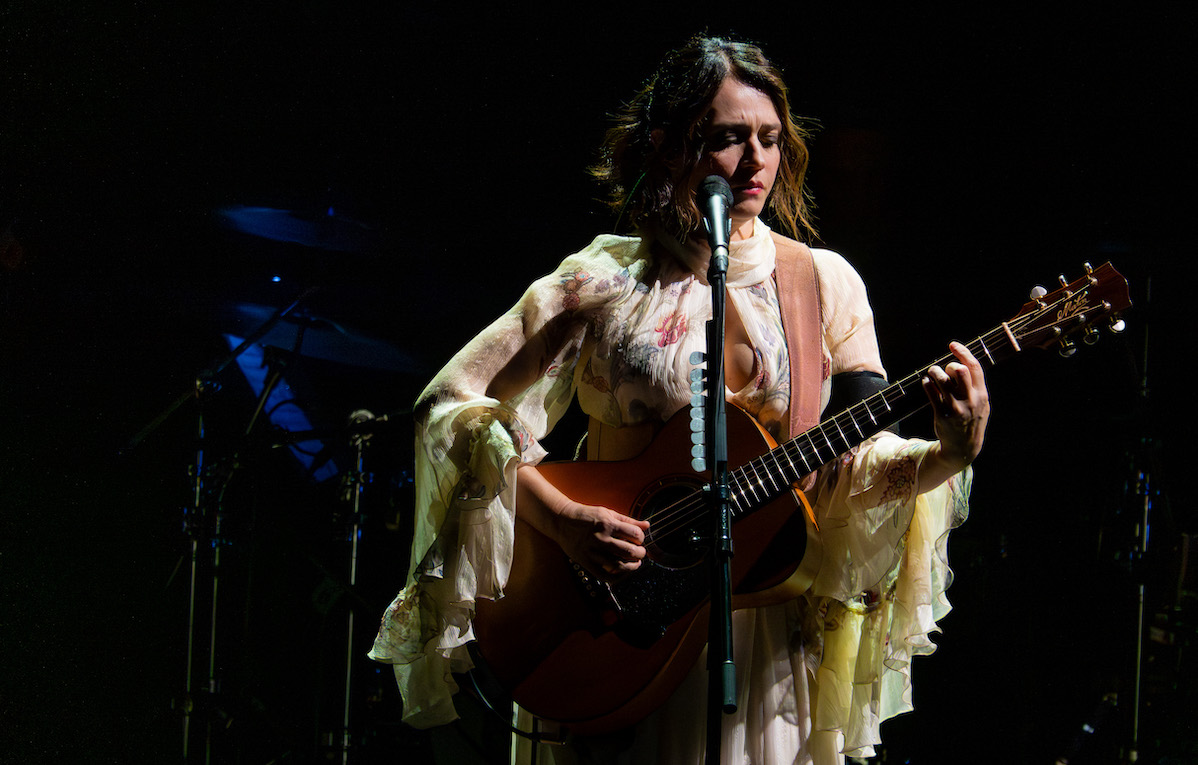

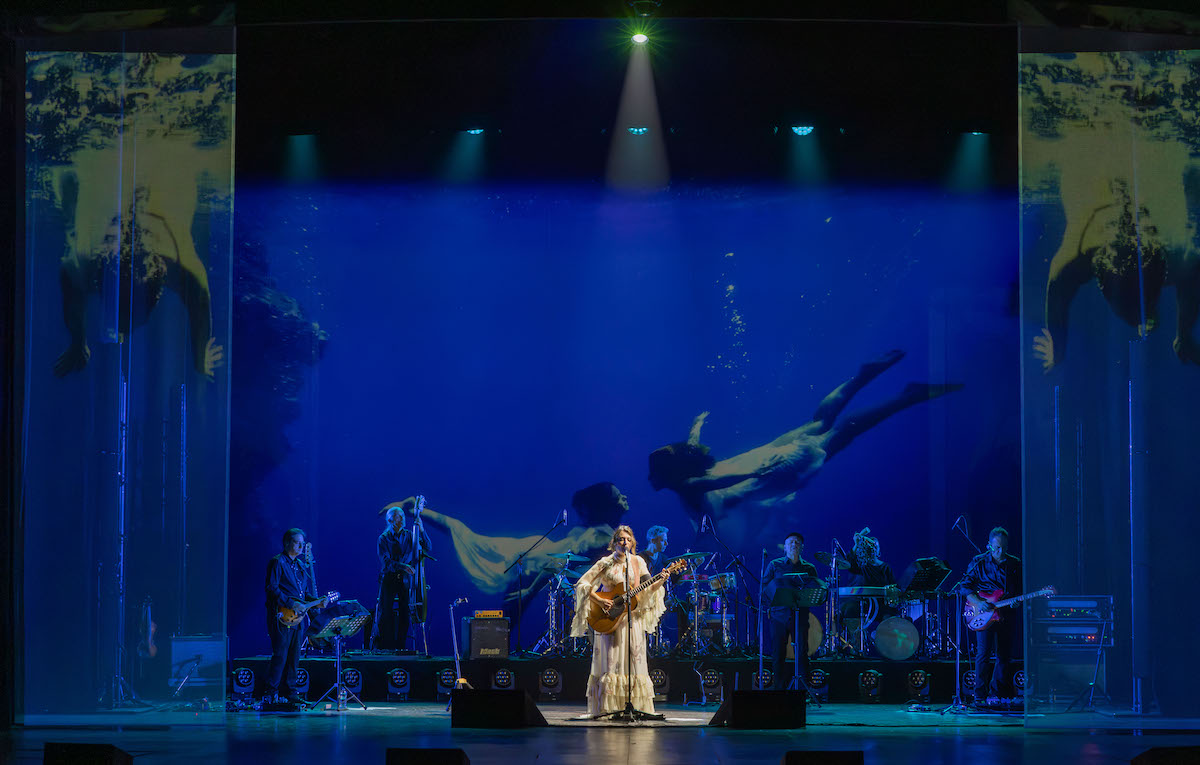

Il primo atto è stato un momento di teatro musicale coltissimo, tra i più originali e politicamente impegnati degli ultimi anni. È partito con un inno in siciliano alla luce fornita dall’amore e dalla memoria di Giovanni Impastato (raccoglitore instancabile della voce, della lotta, del sangue del fratello Peppino). Sul palco, tra i fondali video che esplodevano la pittura bellica di Goya in versione glitch, Carmen è apparsa vestita di bianco, con la chitarra a tracolla, al centro del suo mondo intellettuale. Molto in dialetto catanese, un po’ in greco antico, un po’ in latino (come del resto accade per la tracklist di Amuri Luci, il primo capitolo della trilogia di dischi che esplorerà le tre anime di Carmen: le radici mediterranee, la matrice rock e il cantautorato puro), per cinquanta minuti di fila Consoli ha espresso un’intelligenza feroce che non ha avuto paura di costringerci, una volta rincasati, a riaprire il vocabolario Rocci di famiglia, per capire se esiste ancora una lingua che può contenere il dolore, la storia, la memoria, il corpo e la voglia di cantare senza ridursi a niente, per niente. Con Mamma tedesca e Parru cu Tia ci ha mostrato l’orrore della guerra e l’opportunità della ribellione con coraggio estetico e dignità morale da artista militante. Meraviglioso il fondale video che riportava immagini recentissime di manifestazioni per Gaza, ma in bianco e nero, tanto che le falci e i martelli sembravano una cosa d’epoca ma invece, per assurdo, no. Ancora: in Galáteia Carmen ha rovesciato il mito greco. Non è più Galatea a essere inseguita, ma Polifemo a diventare capace di amare. È un’operazione poetica e filosofica potente, perché ha restituito umanità al mostro e complessità alla vittima. È come dire che anche i ciclopi piangono.

Il secondo atto è stato un abbraccio pop più cantabile, giocoso, ma non meno importante. Ultimo bacio, In bianco e nero e Parole di burro non sono state collocate in scaletta come hit acchiappa-umbri, ma a mo’ di frammenti autobiografici. Alcune, come La stonato e Sulla mia pelle, non venivano suonate dal vivo dal 1996. Ieri sono tornate con il peso della storia, con il sorriso di chi sa cosa ha attraversato. Il pubblico si scaldava, cantava, rispondeva. In chiusura, Amore di plastica: la prima canzone, la più lontana, tornava dopo trent’anni, come una rosa secca ritrovata in un libro dimenticato, eppure ancora profumata. Carmen l’ha cantata con ironica tenerezza, come a dire: “Vedete dove siamo arrivati, insieme?”. Lei non è più la ragazza del 1996. È una donna che ha Quinto Ennio sul comodino e non ha paura di usarlo a nostro beneficio.

Ph: L. Bunetti

(Amuri Luci non sarà mai un lavoro da ascoltare e basta, ma un lessico ancora non del tutto familiare con cui impratichirsi, magari imparando a pronunciare Parru cu tia senza sembrare un turista scandinavo. È una consegna più che una performance: non finisce con l’ultimo applauso, semmai comincia da lì).

In altre parole, la prima parte del concerto è stata un tour de force di erudizione emotiva, in cui il canto non si limitava a rappresentare il mondo, ma lo interrogava, lo sfidava, fino a scrivere una sorta di nuova grammatica della lingua madre di Carmen in cui il dialetto non era mai nostalgico o folcloristico, bensì materia viva, contaminata, stratificata, in grado di accogliere di buon grado arabismi, latinismi, grecismi e fonderli in un sistema potente e musicale, dove l’amore diventa luce, la luce conoscenza, e la conoscenza resistenza.

La seconda parte è riassumibile in meno parole: abbiamo fatto questa nuova cosa bella, ora festeggiamola con gli amici di sempre, tra cui diversi catanesi di stanza in centro Italia capaci di urlare “Miiiiiiiiille violini suonati dal vento” come se ci fosse uno tsunami per archi. Cionondimeno, il secondo atto ci è parso anche il tessuto connettivo che potrebbe tenere insieme i tre dischi della trilogia annunciata. Ci sono echi rock, ci sono scelte acustiche, ci sono presagi della Carmen che verrà. E c’è soprattutto una gioia disarmante, la stessa che provi quando scopri un anacardo in una busta di noccioline: non te lo aspettavi, eppure c’era.

A proposito di cibi e beveraggi, in un momento di distensione Carmen ha ricordato al pubblico assisano: “Il Sagrantino ha sempre il suo perché”. Ma potremmo fare un riferimento più calzante a un’altra tipicità di quel territorio. Quella di Consoli ieri è stata la perfetta versione musicale della torta di testo, la focaccia spessa e piana cotta appunto sul “testo” (un disco di ghisa arroventato), per poi essere tagliata in due, farcita a strati, poi servita così com’è, con tutto il suo peso, la sua concretezza e il suo profumo di combustione lenta. Amuri Luci è, ugualmente, un impasto poroso e resistente, fatto di dialetto e letteratura, di amore e civiltà, che prima ti chiede pazienza, poi ti dà nutrimento, e infine ti lascia le mani unte di senso. Il concerto-spettacolo di Assisi è stato come addentare quella focaccia: un primo morso brucia, il secondo sazia, il terzo fa pensare che non potresti più mangiare niente di diverso. Carmen ne è stata la farina e la brace, perché la sua musica resta, riempie, sostiene.

“Finchì n’arresta ’nfilu ’i vuci”, finché ci resta un filo di voce. Amuri Luci si conclude con questo verso. Fortuna che è evidente che, finché ci resta Carmen, quel filo non si spezzerà.