di Daniele Comberiati e Eugenio Barzaghi.

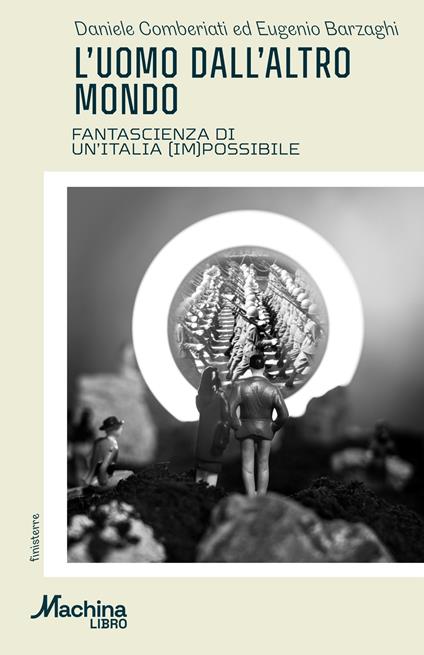

[È appena uscito per i tipi di Machina DeriveApprodi L’uomo dall’altro mondo. Storie da un’Italia (im)possibile, di Daniele Comberiati e Eugenio Barzaghi, un’ucronia che propone più di venti schede di film di fantascienza che ovviamente non sono mai stati girati, ma che mostrano l’evoluzione di una storia parallela diversa e al tempo stesso simile alla nostra. Qui di seguito, una breve presentazione, tratta dalla quarta di copertina, e due schede dei film, con le locandine concepite da Eugenio Barzaghi]

Nell’Italia degli anni Sessanta, la possibilità di un colpo di stato militare era reale, come dimostrano fra gli altri il tentativo di golpe Borghese (1960) e il Piano Solo (1964). Ma che cosa sarebbe successo se fosse accaduto davvero? Sulla scia dell’America nazista di Roberto Bolaño, e con in testa le narrazioni ucroniche di Philip K. Dick e Robert Harris, abbiamo immaginato come sarebbe stato il cinema di fantascienza sotto questo regime, proponendo un’antologia corredata da schede dei film, locandine, fotogrammi e immagini di scena. Ci ritroviamo così in un paese autoritario, dove il 1968 non c’è mai stato, che possiede ancora le colonie, e in cui si proiettano film sugli italiani che vanno sulla Luna, sugli alieni ad Asmara e su militari che sconfiggono mostri venuti da altre galassie. Ma anche in cui si girano film di fantascienza clandestina, da far circolare all’estero per testimoniare quello che sta davvero accadendo. L’uomo dall’altro mondo è un’ucronia che mostra una storia alternativa che però, per molti aspetti, si ricongiunge inquietantemente al nostro presente.

Dopo la bomba (1965)

Regia: Francesco Billotti

Sceneggiatura: Angelo Patriarchi

Attori: Benicio Polani (Claudio), Gennaro Macrì (Rosario), Angela Lanzi (Elettra), Elisa Martinelli (Francesca)

Produzione: Italia Film

Musiche: The Dual Band

Montaggio: Angelo Sacchi (Roberto Perpignani)

In una Roma devastata dall’esplosione atomica, la popolazione decimata si è rifugiata nel sottosuolo, potendo uscire solo l’ora successiva al tramonto, quando le radiazioni sono minori ma rimane ancora un po’ di luce. La società del sottosuolo è divisa in due fazioni opposte che si spartiscono il territorio. La prima, capitanata da Rosario (Gennaro Macrì) crede nella fine dell’umanità e vede nella bomba la prova della punizione divina. La seconda, composta da soli uomini e diretta da Claudio (Benicio Polani), è alla ricerca disperata di donne per far sopravvivere la specie umana. All’indomani di una lotta cruenta, sarà la banda di Claudio a gestire il sottosuolo. Le poche donne vengono così divise fra i vincitori all’interno di una società rigidamente patriarcale e violenta, ma non riescono a rimanere incinte e con uno strano rituale, indotte dalle loro leader, si suicidano. Gli ultimi sopravvissuti, ormai sfigurati dalle radiazioni, decidono di morire in superficie, per vedere la città per l’ultima volta. È lì che si accorgono che non tutte le specie viventi hanno subito negativamente gli effetti della bomba: una nuova forma vegetale, infatti, si è appropriata della città.

Il film, essendo stato progettato nel 1964, ebbe diversi intoppi produttivi perché la Rai, che avrebbe dovuto co-produrlo, si tirò indietro all’ultimo momento su pressione del ministro della ricerca scientifica. Egli vedeva nel lavoro di Billotti una critica esplicita al Grande Piano Energetico Nazionale che, grazie alla giunta Paoloni, avrebbe presto iniziato lo sfruttamento delle centrali nucleari. In realtà il Piano Energetico vide la luce solo nel 1970, ma fu uno dei primi progetti proposti ufficialmente da Paoloni dopo il colpo di stato, una sorta di “presentazione”, anche mediatica, della giunta militare. Il film venne comunque presentato a Venezia fuori concorso, ma ebbe una distribuzione limitata. Rimase nelle sale solo cinque settimane, per poi essere velocemente rimosso. Il montaggio fu a cura di Roberto Perpignani, che però non venne mai accreditato. Lo scrittore Emilio de Rossignoli ne rimase colpito e ne trasse ispirazione per il suo romanzo H come Milano (1966 per la traduzione francese, visto che il libro fu inizialmente censurato in Italia), su un’apocalisse post-atomica nel capoluogo lombardo, che verrà pubblicato nella versione originale italiana solo nel 1981.

Billotti per la sceneggiatura si era ispirato al racconto di Henry Slesar alla base di The Old Man in the Cave (Il vecchio nella caverna, del 1962), della quinta stagione di Ai confini della realtà. Un riferimento indiretto a Dopo la bomba è contenuto anche in L’altra faccia del pianeta delle scimmie (Beneath the Planet of the Apes, del 1970) di Ted Post, che condivide con l’immaginario del film di Billotti diverse idee.

Bibliografia

Cremonini, Le dittature del futuro. Cinema di fantascienza, Peter Lang, Berna 2011, pp. 25-27.

Crovi, Roma capovolta. Memorie dal sottosuolo nel cinema distopico italiano, «Science Fiction Studies», n. 13, 2016, pp. 65-79.

Mussgnung, Science Fiction Italian Cinema, Palgrave Macmillan, New York 2013, pp. 89-92.

La Fabbrica (1965)

Regia: Carlo Sacci

Sceneggiatura: Carlo Sacci

Attori: Carlo Sacci (operaio), Ada Crespi (operaia), Francesco Sacci (bambino)

Montaggio: Carlo Sacci, Giuseppe Vitale

Musiche: Giuseppe Vitale

Girato nel 1965 con mezzi di fortuna, La Fabbrica rappresenta probabilmente il primo film di fantascienza contro il regime, anche se giunse nelle sale il 3 gennaio, tre giorni prima dell’arrivo al potere della giunta militare. Del lungometraggio, inizialmente concepito come un film di 98 minuti (così è segnalato anche nei titoli di coda, che espongono esplicitamente il progetto politico del regista e della troupe), sono stati ritrovati solo 70 minuti, ma ciò non toglie nulla né al messaggio di libertà della storia né all’atmosfera cupa che si respira durante la narrazione.

La giunta militare di Paoloni sta per prendere il potere, ma dal film si capisce che la situazione in Italia era già molto complicata e che il colpo di stato è una conseguenza di una lenta erosione delle libertà individuali e collettive e di un mutamento del contesto culturale. La storia è ambientata in un ipotetico 1999, anno in cui l’Italia non esiste più, inglobata in un’alleanza transatlantica che fa pensare alla Nato e che è riuscita a conquistare anche il blocco sovietico. Il mondo è un’immensa megalopoli, gestita dai padroni della Fabbrica, l’impresa dell’alleanza transatlantica che organizza il lavoro globale. Gli operai sono costretti a lavorare in un ambiente umido e malsano, senza vedere mai la luce del sole. Alcuni di loro non hanno mai visto il mondo esterno. Un bambino debole e malaticcio, figlio di una coppia di operai, inizia a raccontare i propri sogni: immagina la luce del sole, i prati, delle cascate. Dopo la sua morte, avvenuta a causa delle difficili condizioni di vita, la coppia aizza un gruppo di lavoratori e con loro riesce per la prima volta a superare le barriere elettriche e ad uscire dalla fabbrica, vedendo finalmente la luce. La loro rivolta sarà repressa nel sangue dalla polizia, ma un raggio di sole illuminerà, nell’ultima scena, il cantiere dove stanno lavorando altri operai, lasciando allo spettatore un messaggio di speranza.

Il film è girato in bianco e nero e lo stile riprende il genere gotico-espressionista. Il direttore della fotografia, Antonio Rinaldi, qui al suo primo lavoro, fu d’altronde per lungo tempo collaboratore di Mario Bava. L’evidente simbolismo fallico dell’ultima scena rimanda proprio a uno dei principali temi del film, il sistema industriale che reprime la sessualità dell’uomo-operaio.

Presentato fuori concorso al Festival di Cannes nel 1968, seppur con un montaggio non definitivo, il film fu al centro di una polemica perché alla sua proiezione giovani studenti francesi organizzarono una manifestazione contro l’assenza di libertà di espressione sotto la giunta militare italiana. Ispirato in modo evidente a Metropolis di Fritz Lang, il film nonostante i limiti tecnici fu considerato un’opera fondamentale dai contestatori del 1968, anche se in Italia fu proiettato ufficialmente per la prima volta solo negli anni Ottanta.

Bibliografia

Sussi, La Fabbrica. Brevi note su un capolavoro ritrovato, «The Italianist», n. 21, 2007, pp. 65-76.

Fromër, Betrete und Verlasse die Fabrik. La Fabbrica und Metropolis, «Horizon», n. 2, 2009, pp. 14-31.