di

Maria Giovanna Faiella

In caso di malattie strettamente correlate al tempo intervenire nelle prime ore dall’evento coi trattamenti necessari vuol dire limitare i danni o anche salvare la vita stessa. Il Rapporto di Agenas sulle reti tempo-dipendenti (infarto, ictus, traumatologica, dell’emergenza urgenza) evidenzia luci e ombre

In caso di malattie come infarto o ictus o trauma grave ricevere cure nelle prime ore in Centri specializzati può salvare la vita o almeno ridurre i danni. Da qui l’importanza di Reti cliniche tempo-dipendenti, cioè correlate al tempo, che sono modelli organizzativi indicati dal Regolamento sugli standard relativi all’assistenza ospedaliera DM 70/2015, per garantire la migliore assistenza ai pazienti colpiti da malattie che richiedono trattamenti urgenti.

Ma come è assistito in Italia chi ha un infarto o l’ictus o un trauma oppure chi ha bisogno di cure urgenti al Pronto Soccorso? Ad analizzare lo stato di attuazione delle Reti Tempo-dipendenti è la quarta Indagine nazionale effettuata da Agenas-Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, presentata a Roma il 22 ottobre.

Il monitoraggio effettuato da Agenas è stato eseguito sulla base di un questionario compilato dalle Regioni tra il 15 ottobre 2024 e il 6 febbraio 2025, di volumi e indicatori specifici per le principali Reti tempo-dipendenti (Cardiologica, Ictus, Trauma, Emergenza-Urgenza) riferiti all’anno 2023, dell’anagrafica delle strutture ospedaliere delle Regioni (dati 2023).

Il Monitoraggio si basa sulle risposte ad un questionario legato agli aspetti organizzativi, nonché ai volumi ed indicatori di esito specifici per singola Rete. Dall’analisi emerge che un’organizzazione di rete consolidata e/o implementata porta a degli esiti favorevoli.

Per la prima volta sul portale statistico dell’Agenzia sono disponibili i dati dettagliati sull’accessibilità ai servizi in cui è possibile confrontare il livello di copertura di tutte e quattro le Reti per Regione e Provincia Autonoma, considerando quattro fasce di tempo di percorrenza utili a raggiungere il nodo di assistenza più vicino (15 minuti, 30 minuti, 45 minuti e 60 minuti).

Le Regioni virtuose

Tra le Regioni che raggiungono un livello di performance alto Agenas segnala:

- Rete Cardiologica per l’emergenza: Toscana, Marche, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna;

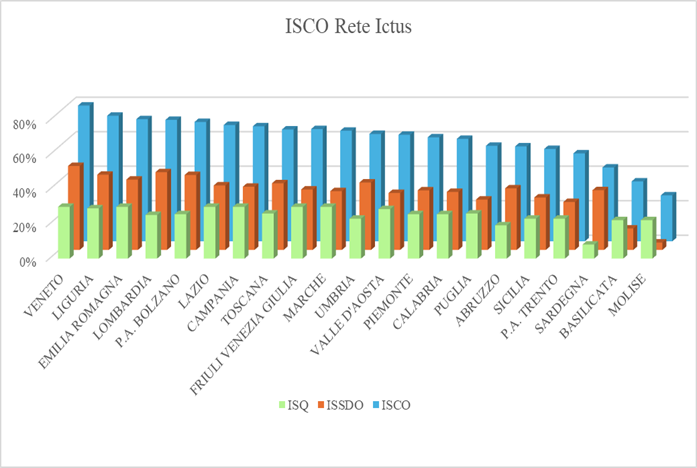

- Rete Ictus: Veneto, Liguria, Emilia Romagna e Lombardia;

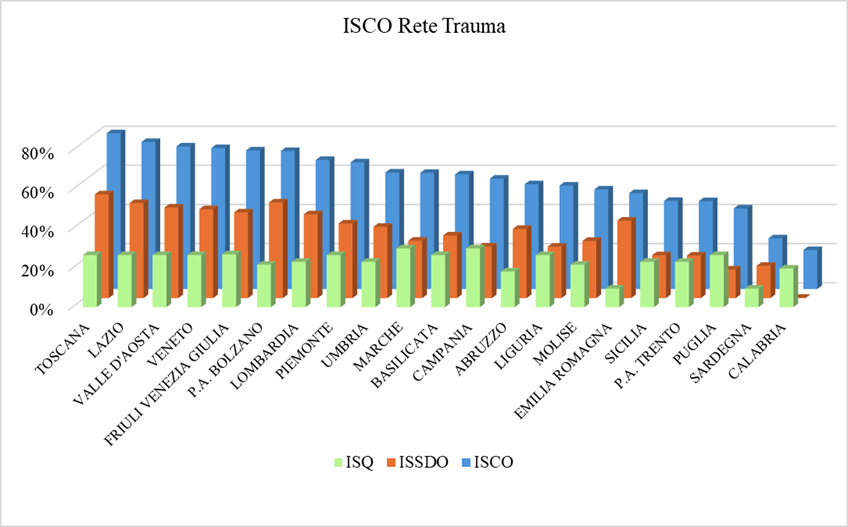

- Rete Trauma: Toscana, Lazio, Valle D’Aosta e Veneto;

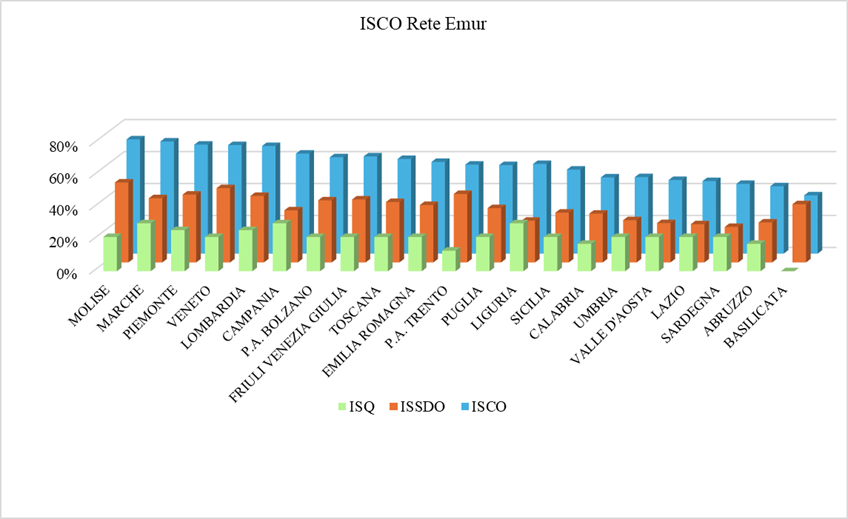

- Rete Emergenza-Urgenza: Molise, Marche, Piemonte e Veneto (considerando il bacino di utenza e la pressione sui PS).

Rete Cardiologica per l’emergenza

La proporzione di pazienti con infarto miocardico acuto STEMI con sopraslivellamento del tratto ST) trattati con angioplastica coronarica percutanea transluminale (PTCA) entro 90 minuti dall’accesso nella struttura di ricovero è uno degli indicatore chiave di tempestività nell’assistenza.

Il DM 70/2015 prevede il raggiungimento minimo del 60%, secondo i dati della Società cardiologica europea (ESC) e del Registro GISE (Società italiana di cardiologia interventistica), occorrerebbe invece superare il 65% dei casi. In Italia, la media si attesta al 56,1%. Solo alcune Regioni raggiungono regolarmente la soglia.

La mortalità a 30 giorni dal ricovero per Infarto miocardico acuto è un indicatore chiave della qualità dell’assistenza cardiologica e varia in base a diversi fattori, tra cui la tempestività della diagnosi e del trattamento, l’età del paziente, le comorbidità e la tipologia dell’infarto (STEMI o NSTEMI).

A livello nazionale, la percentuale di decessi rientra nello standard (minore dell’8%).

Dall’analisi di Agenas emerge che la componente organizzativa è «strategica per i risvolti di esito»; in pratica, secondo l’Agenzia, «una migliore pianificazione organizzativa potrebbe essere un punto di svolta per migliorare il trend complessivo della rete, garantire la continuità dei percorsi acuti/post-acuti, raggiungendo anche le aree più interne delle Regioni che hanno ricadute sulle tempistiche di presa in carico e sugli esiti di mortalità».

Rete Ictus

Anche l’ictus cerebrale è una patologia strettamente correlata al tempo: più precocemente si interviene, migliori possono essere i risultati ottenuti grazie alle terapie oggi disponibili (trombolisi e trombectomia meccanica). In base ai dati SDO (Schede di dimissioni ospedaliere) e del flusso EMUR (sistema di monitoraggio del ministero della Salute per le prestazioni erogate in emergenza urgenza ndr), nel 2023 106.229 italiani sono stati colpiti da ictus.

Nel nostro Paese lo standard di mortalità a 30 giorni per l’ictus globale è minore del 15%, per quello ischemico minore del 10%, quindi in linea con lo standard europeo. Il Rapporto, però, evidenzia particolari criticità in alcune aree (soprattutto interne) di alcune Regioni, dove vanno migliorati i servizi e l’accesso.

Quanto agli ictus ischemici trattati con trombolisi, secondo i dati dell’Action Plan of Stroke la media europea della trombolisi nel 2023 è stata del 15,4% con grandi variazioni tra i diversi Paesi, in Italia è in media pari al 14%, quindi da migliorare.

Rispetto agli ictus ischemici trattati con trombectomia sono stati l’8,44%, in linea con lo standard europeo. In particolare, si distinguono le performance positive di Campania, Lazio ed Emila Romagna.

Quanto al trattamento chirurgico dell’emorragia subaracnoidea entro le 48 ore è stato fatto nell’88,3% dei casi.

Considerando lo standard di mortalità a 30 giorni per l’ictus emorragico minore al 30%, secondo l’Action Plan for Stroke in Europe 2018–2030, tutte le Regioni vi rientrano, anche se in alcune aree vanno intensificati gli interventi per migliorare i servizi e l’accesso ai servizi stessi dei pazienti con ictus emorragico.

Dall’analisi dei decessi per ictus in Pronto Soccorso, poi, la mortalità in fase iperacuta risulta inferiore all’1% per ictus ischemico e inferiore al 2% per l’emorragico; quindi, secondo l’analisi di Agenas, «la mortalità aumenta per le complicanze nei 30 giorni seguenti, per cui la gestione in rete per la fase acuta post PS è cruciale».

Rete Trauma

In merito alla Rete per la gestione dei traumi gravi, sia in età adulta che pediatrica, è stato utilizzato l’indicatore di mortalità a 30 giorni dal ricovero per un episodio di trauma grave: secondo il Rapporto, si conferma che maggiore è la qualifica del centro, minore è la mortalità; già la mortalità a 7 giorni si riduce in relazione all’aumento della qualifica del centro. Nei prossimi report saranno analizzati altri indicatori: oltre che l’organizzazione dell’area critica (shock room) intra-ospedaliera, i tempi di arrivo dei soccorsi, trasporti, disagi nella viabilità e poi la fase di riabilitazione dopo il trauma.

Emergenza-Urgenza: «eccesso di codici bianchi» in PS

L’emergenza urgenza è l’area di maggiore sofferenza. In sintesi, secondo gli autori del Rapporto, «oltre che essere condizionata dalla distribuzione sul territorio dei centri a vari livelli di complessità, dal bacino di utenza afferente, dall’accesso inappropriato al Pronto Soccorso, deve tener conto della nota carenza di organico strutturato e della frequente non aderenza ai PDTA (Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali)».

Riguardo al numero di accessi in Pronto Soccorso, rileva l’indagine, in alcune Regioni si «si nota ancora un eccesso di accessi di codici bianchi» ovvero non urgenti, che avrebbero potuto trovare risposte sul territorio.

Il significato dei colori

Va ricordato che gli altri codici «colore», attribuiti dal triage infermieristico, che servono a individuare la gravità del paziente, e non l’ordine di arrivo, sono: rosso (emergenza con pericolo di vita, quindi accesso immediato); arancione (urgente, funzioni vitali a rischio, accesso entro 15 minuti); azzurro (urgenza differibile: accesso entro 60 minuti); verde (urgenza minore: accesso entro 120 minuti).

LEGGI ANCHE I 5 codici di priorità e i numeri dell’emergenza e urgenza

Ebbene, su 18.582.255 accessi in Pronto Soccorso registrati dal sistema di monitoraggio EMUR nel 2023, il 12,17% (2.260.673 accessi) è costituito da codici bianchi, quindi si tratta di accessi «inappropriati» al Pronto soccorso. E si registra un’enorme variabilità tra Regioni: si va dal 2,27% di codici bianchi registrati in Molise al 57,5% in Veneto.

Il 48,30% degli accessi (per un totale di 8.974.703) è costituito da codici verdi.

Quanto agli accessi (esclusi i codici rossi) con visite entro i tempi massimi previsti, sono in media circa il 70%.

In media, rileva il Rapporto, il 42% dei ricoveri proviene dal Pronto Soccorso: le Regioni in cui l’organizzazione della rete di emergenza-urgenza è più solida sono quelle che ricoverano meno e sono al di sotto della media.

Gli autori del Rapporto, poi, hanno valutato la proporzione di accessi seguiti dal trasferimento in Osservazione Breve Intensiva (OBI) per colore triage, rilevando come l’utilizzo del ricovero in OBI sia spesso «inappropriato»: in relazione al codice triage, in OBI dovrebbero esserci pochissimi codici bianchi e verdi che andrebbero dimessi, così come i rossi che andrebbero avviati nei reparti specialistici; mentre sarebbero più opportuni i ricoveri di codici azzurri, arancioni e gialli.

Secondo Agenas «le aree di decompressione costituite dall’OBI e dalla semi-intensiva, costituiscono un importante snodo organizzativo per la presa in carico e la risoluzione del singolo caso nell’area dell’emergenza, ove non sia necessario un ricovero specialistico. La prima conseguenza è migliorare la pressione sui ricoveri ordinari in reparti specialistici».

22 ottobre 2025 ( modifica il 22 ottobre 2025 | 16:15)

© RIPRODUZIONE RISERVATA