Il software per il chip quantistico Willow potrebbe aiutare a scoprire nuovi farmaci. Michel Devoret, premio Nobel per la fisica nel 2025, è nel team di ricercatori dell’azienda di Mountain View

Google ha annunciato di aver raggiunto un nuovo traguardo nella ricerca quantistica con Quantum Echoes. Si tratta di un algoritmo alle cui base c’è una ricerca di iniziata quarant’anni fa e a cui partecipa tuttora il recentissimo Premio Nobel Michel Devoret e dal suo team. Un momento di passaggio per l’azienda di Mountain View, che già dal 2013 si è impegnata nella ricerca su qubit (le unità fondamentali di informazione nei computer quantistici) e superconduttori.

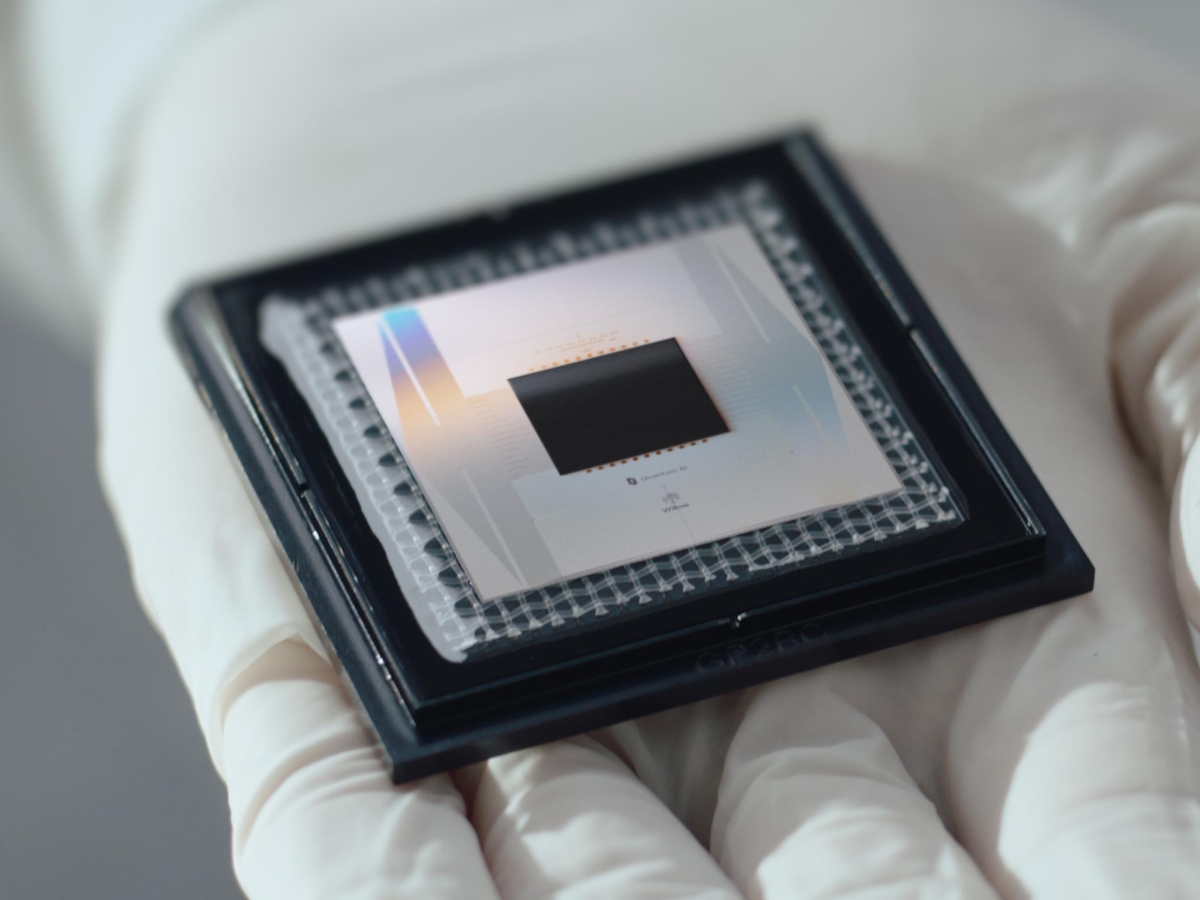

Quantum Echoes è l’applicazione software che segue l’annuncio di dicembre 2024, quando è stata svelata invece quella hardware, cioè il chip quantistico Willow. L’algoritmo, secondo quanto riferisce Google, sarebbe il primo quantistico con un vantaggio che si definisce, appunto, quantistico verificabile sull’hardware. Ciò significa che, come sostiene l’azienda, «può essere ripetuto da un altro computer quantistico». L’annuncio è accompagnato da due pubblicazioni (che devono ancora uscire). La prima su Nature, nel cui studio viene illustrato il funzionamento dell’algoritmo, e che apre la strada «alla prima applicazione nel mondo reale». Il secondo su Arxiv (e quindi, è importante precisarlo, ancora non è stato sottoposto al processo accademico di peer review) dove verrebbe dimostrata invece la capacità dell’applicazione di stimare distanze interatomiche.

Il traguardo e le applicazioni future

Più nel dettaglio, con questo risultato, i computer quantistici potrebbero risolvere problemi nel mondo reale. Quantum Echoes potrebbe rendere i calcoli (su Willow) 13mila volte più veloci rispetto «al miglior algoritmo classico», appannaggio dei «supercomputer più veloci al mondo». Esistono due modi per poter confermare il risultato ottenuto da Willow con l’algoritmo. Il primo attraverso la verifica con un altro sistema quantistico, il secondo tramite la natura stessa, ma le cui operazioni richiederebbero tre mesi.

Le applicazioni nel mondo reale sono potenzialmente promettenti, come per esempio la scoperta di farmaci o la progettazione di nuove batterie, fino ad arrivare all’energia da fusione nucleare. Ad oggi, uno dei calcoli che Willow può portare a termine grazie a Quantum Echoes sembra essere la misura della struttura molecolare di una molecola del mondo reale. Più nello specifico, l’applicazione dell’algoritmo dovrebbe essere in grado di «spiegare» le interazioni tra gli atomi di una molecola del mondo reale attraverso la risonanza magnetica nucleare (Nmr), una sorta di “righello” molecolare che può misurare distanze più grandi con maggior precisione.

Nella fattispecie, sono stati citati esperimenti su piccole molecole (polyline e dimetil-bifenile) per stimare un angolo strutturale difficile tra anelli fenilici, convalidati con metodi convenzionali in circa tre mesi. Risulta un fattore determinante, perché una molecola è un insieme di atomi. Quando viene sequenziata una proteina, spiega il team, si ottiene una sequenza genica, ma attualmente non si sa in che modo si piega la proteina nello spazio. Il machine learning di AlphaFold ha portato a progressi, ma è stato osservato che nel mondo reale questo cambia; in una membrana o in una cellula la sua forma cambia. Una variabile cruciale da conoscere, perché permetterebbe di comprendere come un farmaco si lega al suo recettore

La scoperta di nuovi farmaci

Ed è proprio questo ambito in cui possono essere scoperti nuovi farmaci, attraverso ad esempio la determinazione di potenziali medicinali in grado di legarsi ai loro bersagli. Ma anche la possibilità di caratterizzare la struttura molecolare di nuovi materiali quali polimeri, catalizzatori e componenti delle batterie, nelle scienze dei materiali. La sostanziale differenza è che i computer tradizionali non sono in grado di spiegare cosa accade a livello molecolare, ma solo farne una stima.

Il vantaggio quantistico di Google

Il team ha affermato che ha speso dieci anni di attività di red teaming, cioè l’atto di testare la solidità, l’affidabilità o la sicurezza di un sistema cercando di metterlo alla prova in modo critico e realistico, come farebbe un avversario o un revisore esterno. Per questo si parla di vantaggio quantistico, poiché «esegue un calcolo che su hardware classico richiederebbe un tempo immensamente più lungo».

Come funziona Quantum Echoes

Il Nobel Michel Devoret ha affermato, in sede di presentazione del software, che Willow è come un processore di nuova generazione capace di mantenere l’informazione quantistica più a lungo della durata di vita dei singoli qubit. E definisce anche l’algoritmo come «pietra miliare», un passo decisivo verso il calcolo quantistico su larga scala.

A spiegare nel dettaglio il funzionamento di Quantum Echoes è Tom O’Brien, ricercatore e responsabile dell’algoritmo. Questo, come riferisce, opera su una matrice di 105 qubit di Willow. Significa che la sequenza di operazioni porterebbe a un’eco interferenziale, ovvero un effetto farfalla, da cui ricavare i parametri.

Più che il come, però, è interessante quanto. Nel 2019, quando Google sosteneva di aver raggiunto la cosiddetta supremazia quantistica (attraverso un calcolo di campionamento da distribuzione quantistica — nessun computer classico avrebbe potuto eseguirlo), ci si aspettava che solo lo 0,1% dei calcoli fossero corretti. Questo perché la particolare natura dei sistemi quantistici può essere soggetta a errori. Tuttavia dopo 6 anni, ora ci si attenderebbe che i calcoli sbagliati siano appena lo 0,1%.

O’Brien ha evidenziato come il principale ostacolo sia proprio il cosiddetto «rumore» (cioè il disturbo esterno che altera il corretto comportamento dei qubit), e che la soluzione sarebbe la correzione d’errore quantistica. Proprio questo elemento è necessario per mantenere l’informazione quantistica oltre la durata dei qubit. Questo è considerato dal team un prerequisito per algoritmi utili. Tuttavia ha anche affermato di aver «ribaltato i numeri, e questo mostra i progressi fatti sia negli algoritmi sia nel chip Willow. La verificabilità è un passo enorme verso applicazioni reali».

Ma per capire meglio cosa fanno chip e algoritmo, anziché utilizzare paroloni scientifici, il team utilizza parole molto più comprensibili e che danno il senso di tutto: «Lo stesso computer ci aiuta a studiare la natura» perché «si comporta come una molecola regolabile» ed è quindi «capace di accedere a dettagli» che altrimenti «sarebbero difficili da ottenere direttamente in laboratorio».

Cosa c’entra l’AI e l’importanza dei database

Cosa c’entra l’intelligenza artificiale in tutto questo? La relazione è a doppio senso: i computer quantistici aiutano l’AI e viceversa. L’AI serve per migliorare il design dei chip e del software quantistico. Tuttavia ci si aspetta un cambio di paradigma. Questo perché il mondo è quantistico per natura e in tal senso i computer quantistici in futuro potrebbero generare dati unici e preziosi per addestrare l’intelligenza artificiale.

Harmut Neven, fondatore e direttore del laboratorio di Calcolo Quantistico di Google, il Google Quantum AI Lab, durante la presentazione della novità ha sottolineato quale potrebbe essere un traguardo e una delle prime utilità pratiche del Quantum per l’AI. Ovvero la creazione di database di alta qualità. «I database buoni sono rari», ha detto. Per esempio, quello usato per prevedere i ripiegamenti delle proteine «è il risultato di 50 anni di lavoro e decine di dottorati». Con Quantum Echoeos i dataset in futuro potrebbero essere generati più velocemente là dove i dati scarseggiano. Ad esempio, spiega Neven, per le proteine di membrana. «Gran parte della fisiologia avviene proprio nelle membrane, quindi avere buoni dati lì sarebbe una rivoluzione».

Il Nobel

Devoret parla invece di caso fortuito per descrivere il fatto che in contemporanea sia avvenuta l’assegnazione del Nobel, «che coincide con il centenario della meccanica quantistica» e con la presentazione di Quantum Echoes, ma bisogna sottolineare come entrambi i traguardi (l’assegnazione per la scoperta dell’effetto tunnel a livello macroscopico) e un esperimento circa le variabili macroscopiche come correnti e tensioni in un circuito elettrico, potessero comportarsi in modo quantistico. E tutto ha avuto inizio negli anni ‘80, a Berkeley, quando Michel Devoret partecipò all’esperimento.

Perché non oggi

A chi chiede come mai non è possibile utilizzare oggi l’algoritmo, la risposta è sta nel limite dell’hardware. Questo porterebbe attualmente a un errore ogni mille operazioni, ma di operazioni ne servono un miliardo. E attualmente servirebbe la correzione d’errore quantistica più efficace (altro traguardo che Willow avrebbe raggiunto nel 2016) per passare da qubit fisici a qubit logici più stabili. Nello specifico, spiega O’Brien, servirebbe quindi «ridurre gli errori di tre ordini di grandezza». Il prossimo lustro sarà dunque chiave, perché gli scienziati puntano a «implementare stabilmente» la correzione d’errore. Ma ci si aspetta che anche la fedeltà dei dispositivi possa essere migliorata prima della correzione completa. La correzione completa sarà possibile con sistemi a milioni di qubit, ma attualmente Willow si ferma “solo” a 105.

Gli errori sono dovuti al fatto che il calcolo si basa sui qubit, che rispondono alle leggi della fisica quantistica. Ciò vuol dire che il dato si trova in una sovrapposizione di stati dove il bit (in questo caso qubit) può essere al tempo stesso sia 0 sia 1. Per effettuare calcoli precisi non devono esserci disturbi, cioè quello che viene definito rumore o interferenze. Qui entra in gioco la correzione d’errore quantistica di cui abbiamo parlato.

Adesso le sfide della ricerca riguardano nuovi farmaci o materiali, i cui problemi risiedono a livello molecolare, ovvero che coinvolgono nuclei ed elettroni. Ed è questo lo spazio in cui il calcolo quantistico spazia e dove i computer classici non sono altrettanto efficienti. Quelli tradizionali possono infatti dare approssimazioni, mentre i computer quantistici, con tutte le difficoltà a cui possono andare incontro, potrebbero però calcolare quello che avviene realmente. O, per usare parole di Neven: «Ci permettono di parlare la lingua della natura e gestire la sua complessità».

Il prossimo step

E se nella puntata precedente si fissava la sfida in cui si poneva la domanda in cui poter utilizzare le capacità di Willow, la risposta di Google è stata Quantum Echoes. Il prossimo step? Forse un po’ più in là nel tempo. Il team di Google si dice «ottimista» sul fatto che «entro cinque anni» si potranno vedere «applicazioni nel mondo reale possibili solo sui computer quantistici». Tuttavia il team si aspetta che, attraverso il miglioramento della gestione degli errori sulla via di un computer quantistico completo, ciò possa portare all’invenzione di molte altre applicazioni utili nel mondo reale.

Ma la prossima tappa hardware è il qubit logico a lunga durata. Un passo importante perché, come afferma Hartmut Neven, fondatore e responsabile di Google Quantum AI, i computer quantistici «possono risolvere problemi che i supercomputer classici e l’AI su hardware classico non possono affrontare». E a chi chiede se c’è bisogno dunque di una supervisione come sull’AI, la risposta suona rassicurante: «Il quantum offre moltissime opportunità positive», come la simulazione di una fusione nucleare «dove un secondo di dati reali costa più di un trilione di dollari»; ma anche «progettare batterie più leggere o celle solari più efficienti, accelerare la scoperta di nuovi farmaci». Esisterebbero dunque «ampi margini per applicazioni a favore dell’uomo».

Per non perdere le ultime novità su tecnologia e innovazione

iscriviti alla newsletter di Login

21 ottobre 2025 ( modifica il 22 ottobre 2025 | 16:54)

© RIPRODUZIONE RISERVATA