Fino al 4 gennaio 2026 sarà possibile visitare, al Grand Palais di Parigi, la mostra a cura di Sophie Duplaix, che riunisce tre dei personaggi più interessanti e insoliti del panorama artistico contemporaneo del XX secolo: l’artista franco-americana Niki de Saint Phalle (1930-2002), l’artista svizzero Jean Tinguely (1925-1991) e il curatore museale svedese Pontus Hulten (1924-2006).

In collaborazione con il Centre Pompidou, che a fine settembre ha chiuso i battenti fino al 2030 per dei lavori di ristrutturazione, il Grand Palais ha tracciato un percorso in cui amicizia e ricerca artistica si mescolano in uno scambio virtuoso per la generazione di progetti ed opere senza soluzione di continuità.

Veduta della mostra, Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely, Pontus Hulten, Grand Palais, Parigi, 2025 © Audrey Laurans

Veduta della mostra, Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely, Pontus Hulten, Grand Palais, Parigi, 2025 © Audrey Laurans

La mostra si articola in una decina di capitoli che ben scandiscono la nascita e lo sviluppo del loro legame a partire dal loro incontro nei primi anni ‘50, passando per l’analisi della figura di Hulten in quanto “uomo di museo”, fino ad arrivare a mostre e opere site specific realizzate in stretto dialogo, come la celebre Elle – une cathédrale al Moderna Museet di Stoccolma nel ‘66 o le personali di Niki de Saint Phalle (1980) e di Jean Tinguely (1988-89) al Beaubourg, di cui Pontus Hulten è stato il primo direttore.

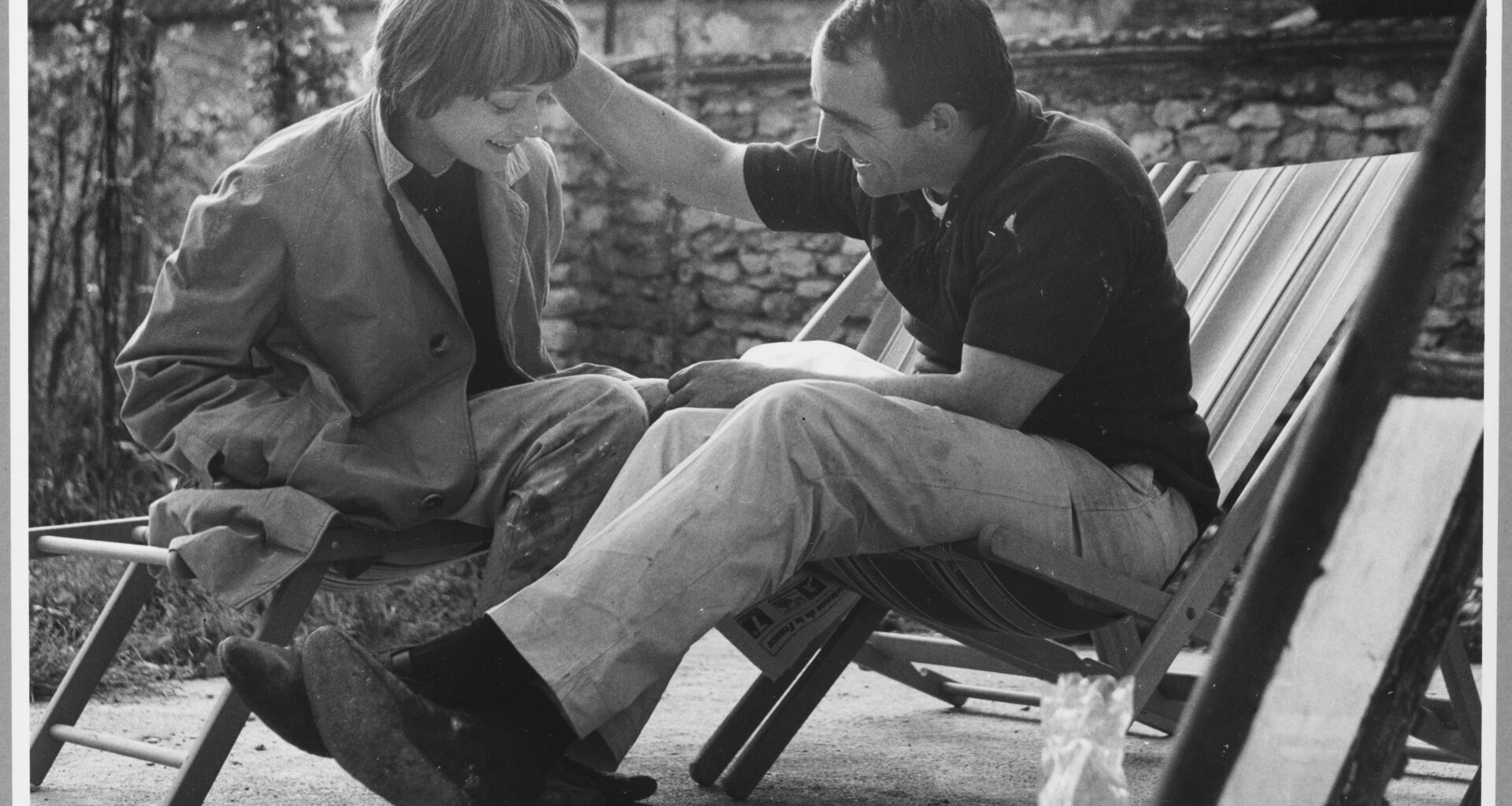

La ricerca di Hulten comincia quando, ancora studente di Belle Arti a Stoccolma, incontra Tinguely durante uno dei suoi soggiorni parigini, quando l’artista presenta la sua prima mostra personale alla Galerie Arnaud nel 1954. La fascinazione per la produzione di Tinguely si basa sull’integrazione del movimento all’interno di un oggetto d’arte che fino ad allora si fondava su una lavorazione di tipo statico, come l’opera Méta-Malevitch, Relief méta-mécanique, in cui l’artista riprende il vocabolario formale del pittore suprematista realizzando però un dipinto mobile, in cui forme geometriche bianche si muovono su fondo nero, grazie ad un meccanismo nascosto. Così, l’anno seguente, Hulten lo invita a esporre alla Galleria Samlaren di Stoccolma. L’artista svizzero realizza le opere negli spazi della rivista studentesca svedese Blandaren e Hulten scriverà il primo testo su di lui per il giornale: una riflessione sulla «Libertà di sostituzione o di movimento e la meta-meccanica».

Jean Tinguely, impasse Ronsin, Paris, début des années 1960. Photo © Centre Pompidou, MNAM- CCI, Bibliothèque Kandinsky/Fonds Shunk et Kender/Dist. GrandPalaisRmn. Photo Shunk- Kender © J. Paul Getty Trust, tous droits réservés. Gift of the Roy Lichtenstein Foundation in memory of Harry Shunk and Janos Kender

Jean Tinguely, impasse Ronsin, Paris, début des années 1960. Photo © Centre Pompidou, MNAM- CCI, Bibliothèque Kandinsky/Fonds Shunk et Kender/Dist. GrandPalaisRmn. Photo Shunk- Kender © J. Paul Getty Trust, tous droits réservés. Gift of the Roy Lichtenstein Foundation in memory of Harry Shunk and Janos Kender

Nel 1952 Tinguely lascia la Svizzera per trasferirsi a Parigi con la moglie Eva Aeppli. Due anni dopo prenderà l’atelier all’Impasse Ronsin, nel quartiere di Montparnasse, colonia di artisti di varie nazionalità ed età, tra cui lo scultore Constantin Brancusi. A metà degli anni ‘50 Tinguely incontra Niki de Saint Phalle, che aveva preso in prestito uno studio nella stessa zona con il marito Harry Mathews. L’incontro tra i due metterà in crisi le loro relazioni, portandoli nel 1960 a lasciare i reciproci partner e ad ufficializzare la loro relazione.

Tinguely presenta molto presto de Saint Phalle al giovane curatore Hulten, che rimane colpito dalla sua ricerca artistica. Una lunga parete espone le immagini di allora con gli artisti al lavoro sulle loro opere, tra cui la prima serie più nota dell’artista americana: i Tirs (colpi). Tra il 1961 e il 1963 Niki de Saint Phalle mette in scena 12 azioni che consistono nel colpire con dei proiettili dei pannelli di legno, su cui sono stati posti vari oggetti, come dei piccoli sacchetti, riempiti di colori liquidi, che creano delle colature di colore. Realizzate in pubblico, con la partecipazione degli stessi spettatori, il risultato aleatorio si fa metafora di un atto omicida che, per la sua letterale consistenza, sfocia in umorismo volto a porre termine all’ordine costituito e alla società patriarcale.

Niki de Saint Phalle lors de sa séance de tir réalisée dans une cour à Stockholm, le 14 mai 1961, avant l’ouverture de l’exposition « Rörelse i konsten » au Moderna Museet (17 mai-3 septembre 1961) Photo : Lennart Olson © Lennart Olson/Hallands Konstmuseum

Niki de Saint Phalle lors de sa séance de tir réalisée dans une cour à Stockholm, le 14 mai 1961, avant l’ouverture de l’exposition « Rörelse i konsten » au Moderna Museet (17 mai-3 septembre 1961) Photo : Lennart Olson © Lennart Olson/Hallands Konstmuseum

Passata la prima sezione dedicata al loro incontro, l’esposizione prosegue con il focus attorno alla figura di Hulten, a partire dal 1949, quando inizia la sua carriera come curatore museale presso il Nationalmuseum di Stoccolma. Il suo compito era lo sviluppo della sezione dedicata all’arte contemporanea, che si concretizzò nel Moderna Museet. Il programma multidisciplinare e all’avanguardia gli permise di ottenere una fama internazionale, soprattutto per l’importanza che Hulten conferiva all’acquisizione delle opere d’arte da parte del museo al fine di favorire i giovani artisti. La mostra Il nostro museo come dovrebbe essere (1963-64) con gli amici del Moderna Museet ebbe talmente successo che il museo decise di acquisire gradualmente le opere esposte.

Tra queste attira l’attenzione, non di certo per la sua bellezza ma più per la sua inquietudine, l’opera di Niki de Saint Phalle dal titolo L’Accouchement rose (Il parto rosa), in cui una scultura di donna si compone di oggetti differenti come animali giocattolo, piante e fiori finti, fibre tessili, tutti dipinti di un rosa tenue ed ovviamente un bambolotto nel momento della messa al mondo. Hulten fece passare l’opera come un dono che l’artista lasciava al museo, non tanto come un’acquisizione. Lei non seppe mai dello stratagemma messo in atto dall’amico curatore per aver “comprato” l’opera che “tutti dicevano essere un orrore”. La mostra insegna anche un’umanità bambina, come questa bugia bianca in favore della promozione di un lavoro senza infierire sull’ego dell’artista (spesso suscettibile).

Présentation de la maquette du futur Centre Georges Pompidou dans les locaux Boulevard Sébastopol : le Premier ministre Jacques Chirac, le Directeur du Mnam Pontus Hulten et le Président Robert Bordaz. © archives du Centre Pompidou

Présentation de la maquette du futur Centre Georges Pompidou dans les locaux Boulevard Sébastopol : le Premier ministre Jacques Chirac, le Directeur du Mnam Pontus Hulten et le Président Robert Bordaz. © archives du Centre Pompidou

Hulten divenne molto conosciuto grazie al lavoro svolto per il Nationalmuseum di Stoccolma, tanto che nel 1973 venne chiamato da Robert Bordaz, alto funzionario incaricato dell’apertura di un centro culturale su Plateau Beaubourg: il Centre Pompidou. Il curatore svedese seguì da vicino i lavori per la realizzazione del museo, collaborando con gli architetti Renzo Piano e Richard Rogers. Dieci anni dopo fu sempre grazie a lui che venne realizzata la Fontaine Stravinsky su iniziativa di Pierre Boulez, allora direttore dell’Ircam, dipartimento associato al Centre Pompidou dedicato alla ricerca nell’ambito della musica contemporanea. L’iniziativa venne sostenuta sia da Claude Pompidou che dal sindaco di Parigi dell’epoca, Jacques Chirac. Nonostante la commissione fosse indirizzata solamente a Tinguely, quest’ultimo insistette affinché vi partecipasse anche Niki de Saint Phalle. A oggi le opere sono ancora attive all’interno della fontana.

Veduta della mostra, Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely, Pontus Hulten, Grand Palais, Parigi, 2025 © Audrey Laurans

Veduta della mostra, Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely, Pontus Hulten, Grand Palais, Parigi, 2025 © Audrey Laurans

In questo passaggio dell’esposizione è interessante leggere le lettera-disegno che Jean Tinguely e Niki de Saint Phalle scrissero a Hulten. Dalla fine degli anni ‘60, Tinguely inizia a dedicarsi alla grafica e la userà spesso, soprattutto per comunicare con colleghi e amici. L’artista raccontò all’amico il suo primo ingresso a Beaubourg e di come si fosse perso e perciò non facesse in tempo a vederlo. Un ruolo essenziale lo giocano proprio le cartoline, le lettere e i disegni che ornano di dettagli ogni opera, scandendo così la produzione oggettuale di quei dettagli ulteriori che rendono questi mostri sacri più vicini a noi, più reali. Una cartolina con una Nana di Niki de Saint Phalle pensata in ogni dettaglio, “project pour sculpture 8 feet tall”, in cui a lato l’artista racconta a Pontus i suoi propositi, il suo amore per l’Europa, quando rientrerà a Parigi e conclude proponendogli un’opera in cambio del pagamento dell’imballaggio di un rilievo destinato alla Dwan Gallery di Los Angeles.

Niki de Saint Phalle entourée de Nanas dans la maison-atelier de Soisy-sur-École, Essonne, vers 1965 © 2025 Niki Charitable Art Foundation / Adagp, Paris. Photo © Georges Kelaidites/Fonds J.B. Gillot/adoc-photos

Niki de Saint Phalle entourée de Nanas dans la maison-atelier de Soisy-sur-École, Essonne, vers 1965 © 2025 Niki Charitable Art Foundation / Adagp, Paris. Photo © Georges Kelaidites/Fonds J.B. Gillot/adoc-photos

Nel 1971 Niki de Saint Phalle e Jean Tinguely si sposarono, sebbene non fossero più una coppia di fatto ma una coppia d’arte. Il legame servì inoltre come promessa al sostegno e alla promozione reciproca del loro lavoro alla morte di uno dei due. Così quando Tinguely venne a mancare nel 1991, de Saint Phalle decise di lavorare alla creazione di un museo che omaggiasse la sua carriera artistica. Così a Basilea, città della sua giovinezza, nacque un museo a lui dedicato, grazie al collezionista e amico Paul Sacher. Il museo venne sostenuto da Hulten che ne divenne primo direttore e progettò la museografia per l’apertura inaugurale del 1996. Niki de Saint Phalle donò al museo una cinquantina di sculture a cui si aggiunsero quelle della collezione dello stesso Hulten.

Veduta della mostra, Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely, Pontus Hulten, Grand Palais, Parigi, 2025 © Audrey Laurans

Veduta della mostra, Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely, Pontus Hulten, Grand Palais, Parigi, 2025 © Audrey Laurans

Da metà degli anni ‘50 Tinguely aveva introdotto il colore nei suoi rilievi, che prima erano solamente in bianco e nero. In Meta-Kandinsky (1956) rende omaggio all’artista avanguardista usando pezzi di lamiera che ricordano la sua tavolozza. Si dice che il termine “meta” sia stato coniato da Hulten e che la ragione derivasse dall’intenzione di voler andare oltre. La cosiddetta “machine à merveilles” si attiva con un meccanismo ben visibile, ancora raro nella produzione di Tinguely di allora.

Gli spettatori corrono a destra e a manca non appena si avverte l’attivazione di una delle macchine di Tinguely; infatti, accanto a ogni lavoro, oltre alla didascalia, viene segnato sempre il tempo di attivazione e la ricorrenza. Fa sorridere infatti il video girato nel ‘62 (riprodotto in mostra), all’interno della Galerie Bonnier di Losanna, in cui le opere dell’artista svizzero venivano guardate in maniera circospetta e dubbiosa, altrimenti divertita, forse più come un’assurdità. Oggi invece c’è ammirazione, soprattutto se si pensa che alcune di queste opere-macchina sono state realizzate più di 70 anni fa.

Pontus Hulten dimostrò la sua passione per il movimento realizzando una delle mostre più significative del XX secolo dal titolo Rörelse i konsten (Movimento nell’arte). La mostra fu presentata per la prima volta allo Stedelijk Museum di Amsterdam nel 1961, proprio perché nacque dall’incontro tra il direttore del museo olandese Willem Sandberg, Hulten, gli artisti Daniel Spoerri e Tinguely, insieme all’ingegnere Billy Klüver.

La tappa seguente sarà ovviamente il Moderna Museet di Stoccolma: versione ampliata della stessa mostra. Tinguely per l’occasione porterà una trentina di opere, mentre Niki de Saint Phalle solamente due. Il rapporto tra Niki e Pontus era ancora agli albori; tra le due opere esposte sarà presente Martyr nécessaire/Saint Sébastien/ Portrait de mon amour/Portrait of Myself, in cui questo “ritratto” invita gli spettatori a colpire con delle freccette la testa del cosiddetto “martire necessario”. Hulten inoltre promuoverà a ogni tappa della mostra la serie dei Tirs di Niki, organizzando due sessioni che si terranno a Stoccolma: una nel cortile di un edificio e l’altra in una cava a Värmdö, nella periferia della città. La seconda sessione è stata filmata e commentata da Billy Klüver per documentare il processo di realizzazione e oggi è esposta accanto alle opere risultanti dei Tirs.

Veduta della mostra, Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely, Pontus Hulten, Grand Palais, Parigi, 2025 © Audrey Laurans

Veduta della mostra, Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely, Pontus Hulten, Grand Palais, Parigi, 2025 © Audrey Laurans

Da qui comincia la seconda parte della mostra, dedicata alle opere più monumentali e alle mostre personali che il Centre Pompidou dedicherà alla coppia di artisti.

Ecco allora uno dei capitoli più emblematici che fa sicuramente da occhiello al legame dei tre: la mostra Hon – en katedral (Elle – une cathédrale) al Moderna Museet di Stoccolma tra giugno e settembre 1966. Sicuramente è stata l’esposizione che ha suscitato il maggior numero di reazioni ed ha avuto più risonanza nel panorama artistico internazionale di allora per audacia, ma soprattutto per originalità. Su invito di Hulten a realizzare un progetto nel suo museo, Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely e l’artista finlandese Per Olof Ultvedt arrivarono nella capitale svedese a corto di idee, finché si decisero di realizzare una versione delle Nana su cui de Saint Phalle aveva iniziato a lavorare dall’anno precedente. Il progetto era di costruire una “donna-dea della fertilità, rappresentata incinta” di dimensioni monumentali, sdraiata a pancia in su, con le gambe aperte e dalla cui vagina si poteva accedere ad un mondo altro: «Vere e proprie sculture, ma anche una galleria di falsi dipinti di maestri moderni, una piccola sala cinematografica, un distributore di bevande, uno scivolo, una vasca con pesci rossi, una cabina telefonica, una “panchina degli innamorati”».

Nel percorso espositivo si trova un video-documentario in cui Hulten racconta l’impresa anni dopo e spiega come tutti, lui compreso, si fossero messi all’opera con strumenti e pennelli per riuscire nell’impresa in due settimane. Alla fine della mostra l’opera è andata distrutta come previsto, nonostante il grande successo, ma il Moderna Museet ha ben conservato alcune parti, come la testa, presente all’interno della mostra. Mentre Niki de Saint Phalle aveva progettato l’esterno, Jean Tinguely e Per Olof Ultvedt avevano ideato le attrazioni al suo interno. Ultvedt aveva realizzato Mannen i stolen (L’uomo sulla sedia), in cui una macchina composta da ingranaggi di attivazione, che corrispondevano alle parti del corpo, facevano sì che la sedia dondolasse, invece Tinguely preparò un macchinario molto rumoroso (che oggi non esiste più) che consisteva in un insieme di «Ingranaggi collegati a un sistema di distruzione delle bottiglie vuote gettate dal pubblico dopo aver consumato le bevande offerte da un distributore automatico».

La metà degli anni ‘60 corrisponde anche al momento in cui la coppia di artisti decise di spostarsi da l’impasse Ronsin a Parigi per andare a vivere in un villaggio vicino a Milly-la-Forêt (Essonne), luogo in cui intrapresero il progetto de Le Cyclop (Il Ciclope) nel cuore della foresta, insieme all’artista svizzero Bernhard Luginbühl. L’idea era la costruzione di un gigantesco edificio, fatto di rottami metallici e materiali di recupero. L’opera coinvolse artisti e amici che vi contribuirono attraverso la donazione di opere. Purtroppo lo spazio subì diversi atti di vandalismo, tanto che la coppia decise di donarlo, ancora in corso d’opera, allo Stato francese nel 1987. Niki de Saint Phalle ne ha continuato i lavori alla morte di Tinguely seguendone le indicazioni e grazie all’aiuto di Hulten, che divenne il primo presidente dell’Associazione Le Cyclop, riuscì ad aprire l’opera al pubblico nel 1994. a oggi fa parte del Centre national des arts plastiques – CNAP.

In mostra una versione in miniatura de Le Cyclop che stupisce, soprattutto per gli effetti ottici della facciata progettata da Niki: l’opera infatti si chiama così perché la facciata riprende questo viso con un solo occhio ed è completamente ricoperto di frammenti di vetro riflettenti che con la luce ne alterano la visione. Oltre alla miniatura, ci sono due video che ne raccontano il processo e una maquette del 1970 con l’idea della matrice.

Qui una lettera di ringraziamento di Niki de Saint Phalle a Pontus Hulten per l’aiuto, sempre con questi disegni e decori grafici dai tanti colori, in cui l’artista dona al curatore il “certificato di merito” in quanto “grande leone della cultura” per averla aiutata a terminare la testa del Ciclope, “il Mostro di Milly, come avrebbe voluto Jean”.

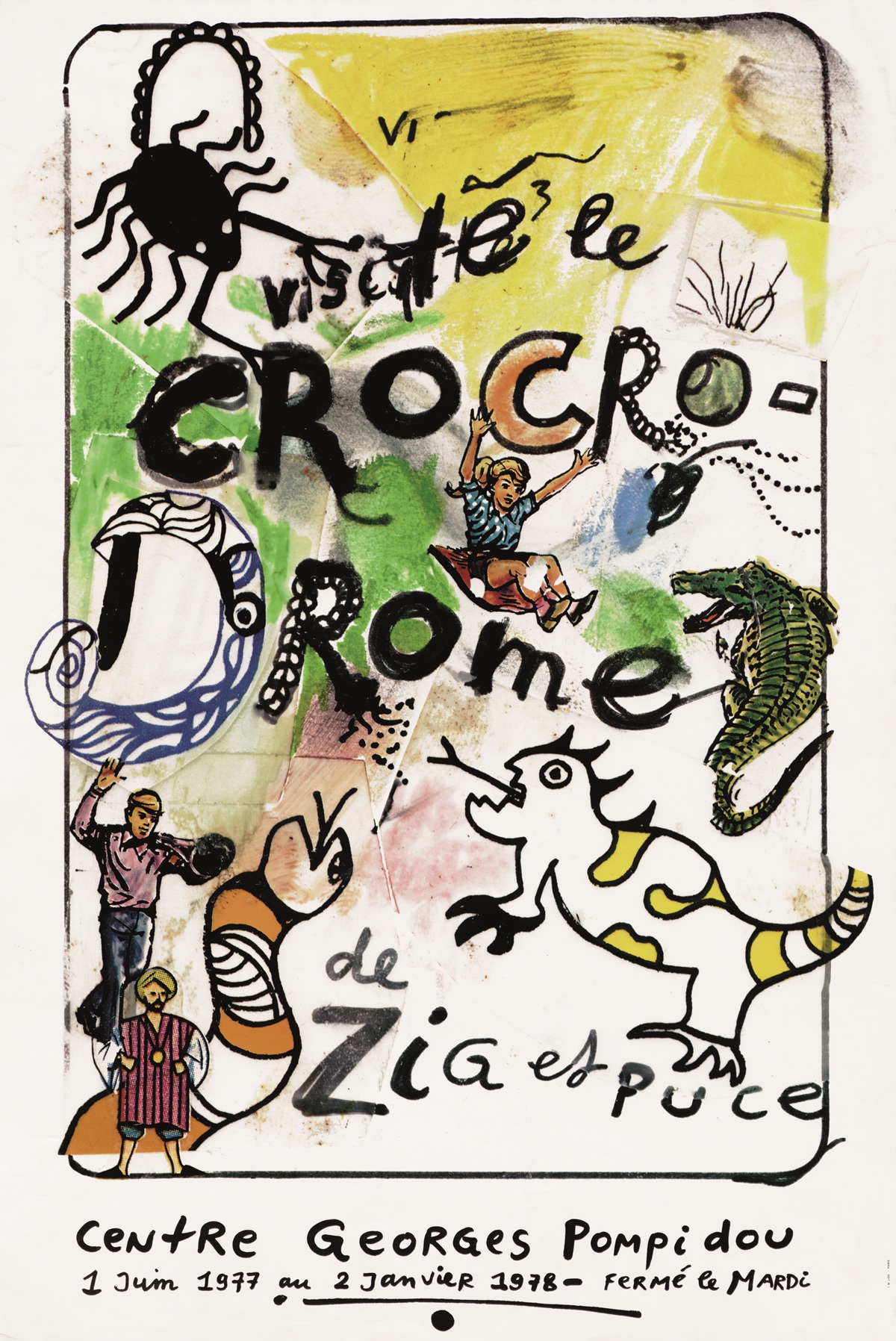

Jean Tinguely Le Crocodrome de Zig et Puce © Centre Pompidou, 1977 Illustration : Jean Tinguely © Adagp, Paris, 2024 et Niki de Saint Phalle © Niki Charitable Art Foundation/Adagp, Paris, 2024

Jean Tinguely Le Crocodrome de Zig et Puce © Centre Pompidou, 1977 Illustration : Jean Tinguely © Adagp, Paris, 2024 et Niki de Saint Phalle © Niki Charitable Art Foundation/Adagp, Paris, 2024

Salendo al piano superiore si arriva al lavoro più giocoso della loro carriera: il Crocodrome di Zig & Puce al Centre Pompidou. Quando venne inaugurato l’edificio di Beaubourg nel 1977, Hulten invitò la coppia, insieme ad altri artisti, a creare un progetto spettacolare nel Forum. La richiesta venne decisamente presa alla lettera: un mostro lungo una trentina di metri che «Prende vita dalla mascella, disegnata da Saint Phalle, agli intestini, di Luginbühl, passando per la schiena, disegnata da Tinguely». La sua pancia è costituita da un treno fantasma e tra gli altri spazi ludici anche quello di Daniel Spoerri, Le Musée sentimental e La Boutique aberrante, sul tema dei cabinet delle curiosità.

Il pubblico poteva interagire con il Crocodrome che però venne distrutto sotto i loro occhi, dopo sette mesi di attività: «Vi informiamo della morte improvvisa, sebbene prevedibile, avvenuta nella notte tra il 17 e il 18 gennaio 1978 del nostro caro figlio, il CROCRODROME. La sua morte, dopo una breve ma grave malattia, ci causa un immenso dolore. PREGATE PER LUI». Così recita il manifesto funebre riportato in mostra, accompagnato da un video realizzato da Bernhard Luginbühl, insieme al figlio Brutus, che ne documenta la morte in maniera chiaramente umoristica.

Hulten lasciò la direzione del Centre Pompidou nel 1981, ma venne richiamato nel 1988 come consigliere del Presidente e così il curatore svedese portò a Parigi la mostra retrospettiva di Jean Tinguely, che aveva curato l’anno precedente a Palazzo Grassi a Venezia, di cui era stato direttore artistico. La mostra itinerante tra Torino, Venezia e Parigi ebbe come base di riferimento la monografia che Hulten realizzò nel 1972. In occasione dell’esposizione parigina il curatore decise di porre un’attenzione maggiore sulla serie Les Philosophes, insieme ad altri lavori recenti a cui il pubblico aveva libero accesso, prima di entrare nelle sale dedicate alla retrospettiva.

Qui, negli spazi del Grand Palais, il pubblico si trova in uno spazio arioso e ampio in cui le macchine di Tinguely ben risuonano. La serie dei filosofi si compone di una trentina di sculture animate; nella sala sono presenti Jean-Jacques Rousseau, di cui si nota l’attributo delle piume, riferimento allo “stato di natura”, Henri Bergson, Jacob Burckhardt e Martin Heidegger. In fondo l’installazione L’Enfer, un petit début del 1984, che venne acquisita dal Centre Pompidou nel ‘90, a seguito della retrospettiva. L’opera sembra un vero caos ma non appena si attiva il disordine più totale trova la sua ragion d’essere. Ogni meccanismo possiede un ritmo differente, ma coesiste in perfetta armonia con il proprio vicino, mantenendo ovviamente quella percentuale di casualità cara all’artista: la testa di un’alce imbalsamata, Mickey Mouse, un cavallo a dondolo giallo, rottami, gomme d’auto, pale dell’aria, una pianta viva. Tutto si muove, ruota, si alza o si abbassa nell’inizio della fine. L’inferno viene interpretato come un luogo quasi gioioso, divertente, “che ci fa le smorfie”.

Niki de Saint Phalle Crucifixion, vers 1965 objets divers et textile sur grillage, 236 × 147 × 61,5 cm, Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris. © 2025 Niki Charitable Art Foundation / Adagp, Paris. Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Dist. GrandPalaisRmn

Niki de Saint Phalle Crucifixion, vers 1965 objets divers et textile sur grillage, 236 × 147 × 61,5 cm, Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris. © 2025 Niki Charitable Art Foundation / Adagp, Paris. Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Dist. GrandPalaisRmn

Adesso si torna indietro a quando Niki de Saint Phalle, dopo aver rifiutato la proposta di Pontus Hulten di realizzare una mostra al Centre national d’art contemporain, accettò una retrospettiva nel nuovo centro culturale parigino nel 1980. Per la sua mostra al Centre Pompidou, de Saint Phalle scelse opere provenienti da tutte le sue serie per un percorso itinerante non strettamente cronologico. Il manifesto della mostra raffigura una Nana con tacchi, reggicalze e solamente il reggiseno in tutta la sua femminilità.

L’accento viene posto soprattutto sulle opere più monumentali della sua produzione come La Mariée del 1963 e Crucifixion del 1965. Nella prima una donna tutta in bianco, con l’abito lungo e il viso pressoché deforme, ha le braccia costituite da vari giocattoli di plastica su cui risaltano soprattutto un numero indefinibile di piccoli bambolotti come memento dell’inevitabile destino della donna, una volta sposa; mentre la seconda mostra la donna-prostituta dal corpo oggetto nella sua rappresentazione più iconoclasta. Una donna senza braccia, con i bigodini e le gambe aperte «Denuncia senza mezzi termini l’assurdità di una condizione che è ora di superare». La mostra è inquietante: alle sculture di grandi dimensioni si aggiungono i dipinti grondanti di vernice che rimandano a una violenza maschile, come l’immenso tableau-tir dal titolo King Kong del ‘63.

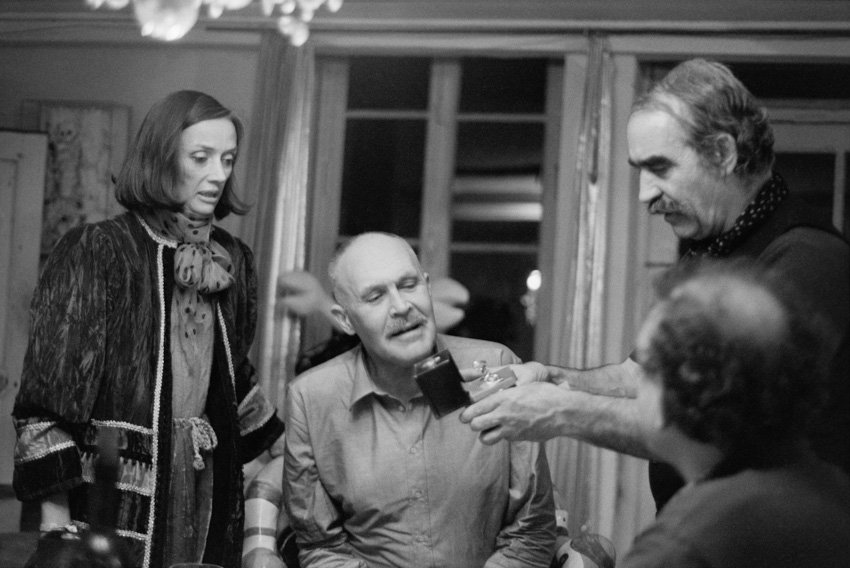

Niki de Saint Phalle, Pontus Hulten et Jean Tinguely au cours d’un dîner dans la maison-atelier des artistes, Essonne, septembre 1982 (photo Leonardo Bezzola). Photo © Estate Leonardo Bezzola

Niki de Saint Phalle, Pontus Hulten et Jean Tinguely au cours d’un dîner dans la maison-atelier des artistes, Essonne, septembre 1982 (photo Leonardo Bezzola). Photo © Estate Leonardo Bezzola

Si arriva alla fine della mostra, l’epilogo, che corrisponde anche alla fine delle loro vite. Jean Tinguely venne a mancare nel 1991 e nella sua città natale di Friburgo l’artista aveva organizzato un funerale spettacolare. Niki de Saint Phalle gli rese omaggio tramite la realizzazione di una nuova serie: i Tableaux éclatés. Della serie è esposto Jean Il (Méta-Tinguely) del ‘92: dei piccoli elementi ruotano, tra cui la testa di Tinguely. Nei successivi inserirà una “esplosione”: delle diverse parti che si aprono e si chiudono con un movimento piuttosto lento e misurato.

In una lettera la stessa Niki gli dirà: «Jean, ti divoro. Prendo la tua forza. La tua anima sorride alla mia. Il guasto, il movimento, appartengono anche a me adesso». Negli anni a venire l’artista chiese sempre consigli all’amico Hulten per poter perseguire il volere di Tinguely nella creazione del museo a lui dedicato, il futuro di Cyclop e il completamento della sua grande opera Le Jardin des Tarots a Garavicchio, in Toscana. Nel 1993 Niki de Saint Phalle decise di tornare in California per il suo clima favorevole e indicato per i suoi problemi polmonari ma fino alla sua morte, avvenuta nel 2002, rimase in stretto contatto con Hulten, che morì a sua volta nel 2006, lasciando dietro di sé l’immagine di un incredibile curatore ma, soprattutto, di un grande amico e sostenitore degli artisti nei contesti istituzionali e nella vita.

«Sono convinto che, per sopravvivere, [i musei] non debbano più essere solo luoghi di esposizione, ma anche luoghi di creazione, aperti al grande pubblico e in sintonia con la vita», Pontus Hulten.