Ebbene sì, per quanto possa risultare sorprendente, Edgar Degas dipinse montagne. Ne ha dipinte poche e quando lo ha fatto, quasi sempre disegnandole o “pastellandole”, sembra sfarinare intenzionalmente l’impronta stilistica che ne caratterizzerà la pittura, immergendole in un pulviscolo atmosferico dai toni bruni. E questo accade proprio nel momento in cui decide di dipingere paesaggi, quasi a voler sottolineare la sua lontananza dalle istanze impressioniste. Lo si nota meno in Forest in the Mountains (c. 1890), ora al Moma di New York: opera grande come il palmo di una mano. Essa, infatti, realizzata con la tecnica del monotipo, restituisce placche cromatiche più definite.

_-_(MeisterDrucke-392656).jpg)

Foresta nelle montagne

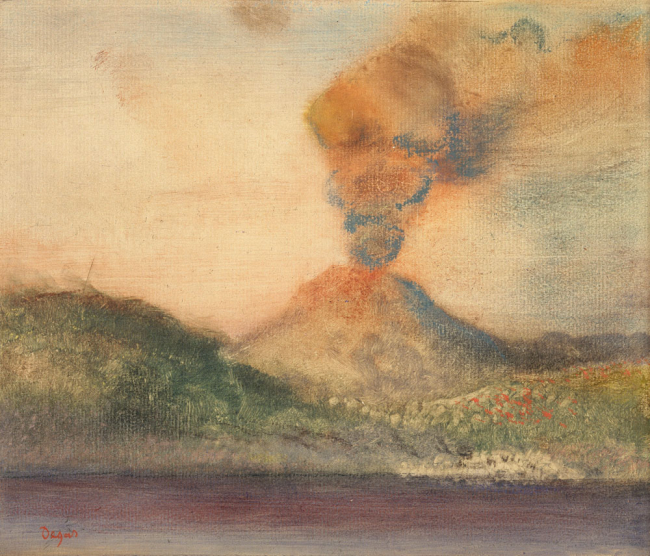

L’atmosfera vaporosa è visibilissima quando le montagne sono raffigurate nello sfondo, dietro ad un lago o nel momento in cui ritrae, riconoscibilissimo col suo cono fumante, il Vesuvio (1892), oggi all’Harvard Art Museum di Cambridge, Massachusetts. Incantato dalla città e dai suoi musei (da quello archeologico in particolare), quella con Napoli fu un’immersione totale, fatta di sorprese. Qui Degas, ad esempio, incontrò l’opera di Filippo Palizzi, pittore dell’Ottocento la cui qualità già allora era confinata nel regionalismo penalizzante delle sue origini.

Vesuvio

Il Vesuvio di Degas, a differenza da quello di De Nittis, dipinto vent’anni prima, nel 1872, non intimorisce: nessuno scappa. Il fumo si alza creando un efficace effetto coreografico, occupando elegantemente con le sue volute una zona di cielo che altrimenti sarebbe risultata vuota. Anche i toni pacificanti di una luce giallognola collocano l’immagine nel passato, contribuendo a rasserenare l’animo dell’osservatore. Gli anni di Turner e della pittura romantica di artisti quali Joseph Wright of Derby, capaci di trasformare quel monte in una fornace interiore, sono oramai lontani.

Nato a Parigi il 19 luglio 1834 (città in cui morirà nel 1917), Degas era diverso per indole e struttura culturale: colto, strenuo difensore della propria vita privata, severo e rigoroso con gli altri quanto con se stesso, quasi sempre insoddisfatto, acre e sferzante nei giudizi, alcuni dicono misogino, questo era Degas e, quando muore, lui che in vita non ebbe mai un allievo, pare voler salire in cattedra, per impartire l’ultima sua lezione. Stabilisce, infatti, che sulla tomba vengano incise queste parole: “Amò molto il disegno”. Una breve dichiarazione che non solo vuole sottolineare una volta di più e con fermezza l’autonomia della propria ricerca, ma è come se ci dicesse: “Io, nell’avanzare, a differenza di tanti, non ho mai pensato di recidere i fili col passato”. E sappiamo quali passi in avanti fece la pittura in quegli anni.

Avrebbe potuto scriverlo Ingres quell’epitaffio, l’artista che Degas più di ogni altro portò nel cuore, sin dal giorno in cui, pieno di trepidazione, agli esordi, andò a fargli visita, con la speranza di ricevere un consiglio. Fu in quell’occasione che Ingres, oramai anziano, dopo aver osservato alcuni suoi lavori, gli disse: “Fate delle linee… fate molte linee e diventerete un buon artista”. Le linee, dunque il disegno: i contorni, il dettaglio, il tratteggio, la forma, il metodo.

Veduta del Vesuvio, disegno © Harvard College

Il Vesuvio, in piccolo, sintetizza proprio questo: linee, forma, metodo. Una dichiarazione di riconoscenza e fedeltà, non solo ideale, nei confronti dell’arte classica.

Classico e moderno. Audace sperimentatore e, al contempo, fine e attento innovatore, la cui andatura pittorica non andrà mai a creare una situazione deragliante nei confronti della tradizione. Più passano gli anni e più sorprende veder inserito d’autorità il suo nome nel gruppo degli Impressionisti. Mentre usciva da una mostra di Monet lo si sentì dire: “Me ne vado, tutti questi riflessi d’acqua mi fanno male agli occhi” per poi aggiungere in un altro momento: “Nessuna arte è meno spontanea della mia, è tutta riflessione”.

Tuttavia, non si può cancellare la sua presenza alle loro mostre per ben sette volte, a cominciare dalla prima esposizione, quella del 1874, organizzata nello studio del fotografo Nadar. Impressionista lo divenne allorché le circostanze, nella parte finale della sua vita, glielo imposero. Quando cioè il progredire di una malattia agli occhi lo rese praticamente cieco. In quel momento egli chiese alla luce d’intervenire con maggior forza, plasmando i soggetti. Non a caso, in quel periodo si avvicinò alla scultura. Si può dire che, con Rodin e Medardo Rosso, Degas sentì l’esigenza di sviluppare un contatto “tattile” con la materia, ponendosi con i polpastrelli in competizione con la transitorietà della luce.

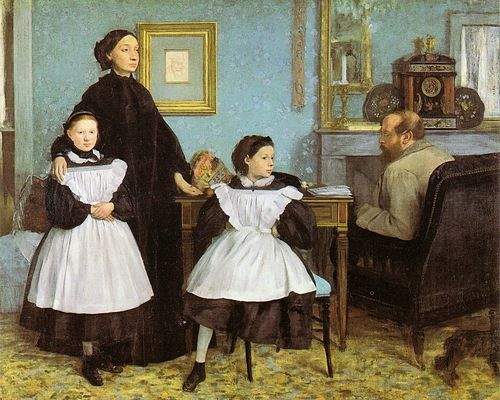

La famiglia Bellelli

Sin dagli anni giovanili, amò molto l’Italia e, la grande tela de La famiglia Bellelli, iniziata a Firenze nel 1858 e terminata a Parigi nel ’69, rimane uno dei suoi massimi capolavori. Superata la prima fase, il pittore francese iniziò ad avvalersi di un innovativo taglio fotografico: dal basso, dall’alto, cogliendo di sorpresa il soggetto, con inquadrature assai ardite, quasi cinematografiche. Ciò accade non solo quando dipinge le Ballerine, anche nei Nudi alla tinozza o seduti sul bordo della vasca: qui la prospettiva oltre che ardita si fa quasi periclitante, in contrasto con l’atmosfera intima e malinconica del soggetto.

Ballerine che si esercitano alla sbarra

Tema meno usuale per Degas è il paesaggio (ne fece circa cento, contro oltre duecento soggetti legati al ballo). Probabilmente appuntati all’aperto, però poi realizzati in studio, lontano dal soggetto (“non parlate di plein air in mia presenza”). Questi scorci naturalistici paiono illuminati da una luce artificiale, quasi fossero, in assenza di tulle, paillets e trasparenti chiffon , i fondali polverosi di una rappresentazione teatrale.