di Alessandra Dal Monte

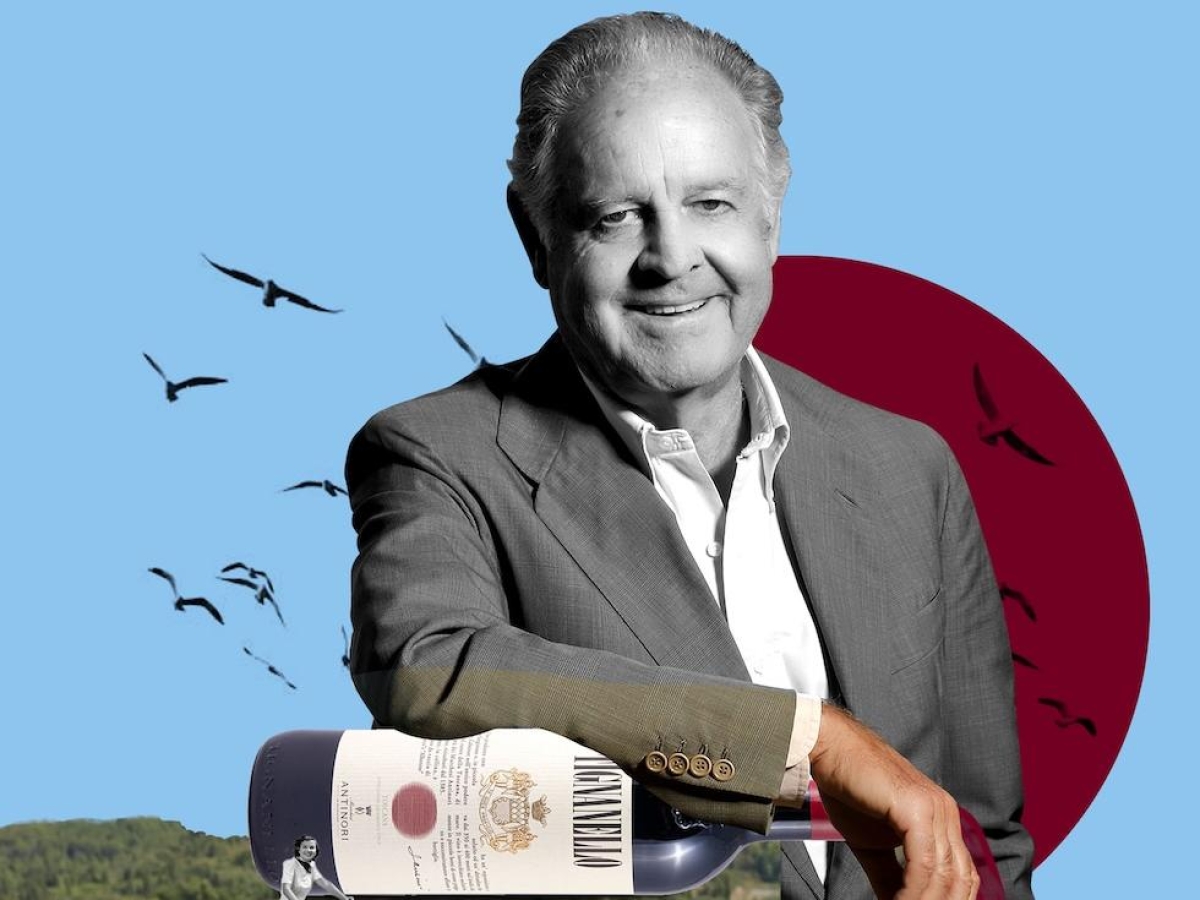

Classe 1938, 25esima generazione della famiglia toscana produttrice di vino dal 1385, oggi è presidente onorario di Marchesi Antinori. È il padre del Tignanello, il rosso nato nel 1971 che ha contribuito a far conoscere il vino italiano nel mondo

Marchese Piero Antinori, qual è un sogno che non ha ancora realizzato? «Fare il vino perfetto: quello che non solo è senza difetti, ma rappresenta un ideale. Il vino che ogni produttore ha in testa, il migliore al mondo».

Non lo è nemmeno il Tignanello, il primo Sangiovese affinato in barrique e assemblato con varietà non toscane come il Cabernet?

«Il Tignanello è il nostro vino di cui sono più orgoglioso, perché è stato un giro di boa: in un momento, gli anni Settanta, in cui in Italia si produceva solo quantità, non qualità, cambiò la percezione del nostro Paese in questo settore. Ma come diceva il mio amico vignaiolo americano Robert Mondavi, nel vino c’è sempre da migliorare, ogni volta siamo all’inizio».

Sa che tra gli addetti ai lavori c’è un detto: «Tutti vorrebbero essere gli Antinori»?

«Siamo fortunati, abbiamo una lunga storia: con i miei nipoti siamo alla 27esima generazione di vignaioli. Il primo documento risale al 1385, quando Giovanni di Piero Antinori entrò nell’Arte dei vinattieri fiorentini, l’associazione che rappresentava i produttori di vino. I nostri avi erano uomini straordinari, prima mercanti e poi agricoltori pieni di coraggio, visione e cultura. Amo pensare che qualche frammento dei loro cromosomi sia arrivato fino a noi oggi».

Suo padre Niccolò la scelse come amministratore delegato dell’azienda quando aveva 28 anni, nel 1966. Perché lei?

«Me lo sono chiesto molte volte: di recente mi è venuto in mente un episodio che forse ha contribuito. Avevo 15 anni, in una degustazione assaggiai il vino di un grande Château di Bordeaux. Rimasi impressionato, mio padre lo notò e mi chiese: “Riuscirai un giorno a fare un vino più buono di questo?”. Io risposi: “Più buono non lo so, ma magari migliore”. La frase lo colpì, potrebbe essere uno degli elementi che ha preso in considerazione».

Che rapporto avevate?

«Straordinario, per me è stato il maestro più grande. Ne sento ancora la mancanza. Aveva molta fiducia in me, nonostante fossi giovane mi disse che non mi avrebbe mai ostacolato nelle decisioni. Solo una volta si risentì e mi scrisse una lettera di rammarico».

Quando?

«Quando, su consiglio di un distributore che riteneva dovessimo personalizzare un po’ di più le etichette per il mercato americano, misi la mia firma sul Villa Antinori, un vino nato nel 1928 che era una creatura di mio padre. Qualche amico al circolo deve avergli detto “Ti hanno proprio fatto fuori”, e allora per rimediare feci mettere la sua firma sul Tignanello, che era una creatura mia. Ne fu molto contento».

Torniamo alla rivoluzione Tignanello.

«Nacque per rispondere a uno dei momenti più difficili della mia vita: ero da poco alle redini dell’azienda e il vino toscano, il Chianti in particolare, era in crisi. Bisognava fare qualcosa per migliorare il prodotto, renderlo all’altezza di quello che il mercato chiedeva. Trovai un grande stimolo nell’enologo francese Émile Peynaud, che non era solo professore a Bordeaux, ma anche un produttore pragmatico e un amante del vino: fu lui ad aiutarmi nell’elaborazione dell’idea del Tignanello. Uscito nel 1974, ebbe un successo immediato non solo all’estero, ma anche a Firenze».

Ha avuto tre figlie: Albiera, oggi presidente di Marchesi Antinori, Allegra e Alessia, vicepresidenti. Avrebbe voluto un maschio?

«In qualche maniera me l’aspettavo, per un calcolo di probabilità, a un certo momento… e invece anche la terza volta arrivò una femmina. Lì per lì ci rimasi un po’ male, pensavo di avere un maschio che potesse proseguire le nostre attività. Oggi ho cambiato totalmente idea e sono felicissimo che le mie figlie siano alla guida dell’azienda. Ma normalmente, all’epoca, le donne non si occupavano di affari. Ero preoccupato per la continuità. Fu lì che pensai fosse opportuno avere un socio esterno».

La multinazionale inglese Whitbread, entrata con quote di minoranza nel 1984.

«Sono stati nostri soci per sette-otto anni, fino al momento in cui mi sono reso conto che le mie figlie erano interessate a continuare l’attività di famiglia, soprattutto la maggiore, Albiera. A quel punto ho deciso di riprendere la totalità dell’azienda, cosa che ha comportato momenti non facili perché i nostri soci avevano tutte le intenzioni di rimanere. Vendere quelle quote è stato l’errore più grande della mia vita, abbiamo rischiato di rimanere fagocitati».

Oggi l’azienda ha 21 tenute, dalla Toscana alla Puglia, dal Cile alla Napa Valley, per 265 milioni di euro di fatturato nel 2024 (+7 per cento). Lei, presidente onorario, cosa decide?

«Cerco di fare solo le cose che mi divertono e di lasciare i problemi alle mie figlie e al nostro carissimo collaboratore Renzo Cotarella, con cui lavoriamo da 40 anni, che è l’amministratore delegato. Ma vengo sempre consultato, soprattutto sulle scelte più importanti. In ogni caso pranziamo insieme in mensa tutti i giorni, nella nostra sede di Bargino, vicino Firenze, così ci confrontiamo sui vari temi».

Ha mai avuto paura di sbagliare?

«Ogni scelta imprenditoriale comporta dei rischi, ma se si conoscono bene il prodotto e il mercato il rischio è calcolato. Per questo ai miei nipoti consiglio di sporcarsi le mani, di iniziare dal marciapiede».

Come sta oggi il settore?

«Bisogna essere ottimisti: il vino è insostituibile e molte parti del mondo non l’hanno ancora scoperto. Il potenziale di crescita c’è, a patto di puntare su una qualità sempre maggiore».

Sembra quasi un’ossessione…

«Lo è… sono talmente innamorato del prodotto e dell’azienda che mia moglie mi ripete sempre: “Dovresti andare dallo psicologo”».

2 dicembre 2025 ( modifica il 2 dicembre 2025 | 06:53)

© RIPRODUZIONE RISERVATA