Il Giappone è un’idea metafisica, per questo resta la destinazione prediletta del nuovo Grand Tour del viaggiatore occidentale. Se abbiamo imparato a ordinare ramen e okonomiyaki al posto del sushi, di riso giapponese tuttavia si continua a saperne pochissimo, forse nulla. Riso nel senso di ridere.

Essendo il riso un prodotto culturale, non c’è un modo universale di ridere. Esiste sicuramente, e per fortuna, una necessità universale di ridere; ma non tutti ridono allo stesso modo, così come non tutti mangiano o si vestono alla stessa maniera.

In ogni caso, il riso viene considerato un fatto esclusivamente umano. Non si può ridere di un paesaggio, ha scritto Bergson, per quanto il paesaggio sia stato esplorato in tutte le sue implicazioni sentimentali possibili. Ci interessa ridere degli esseri umani. In Giappone però si fa un pò più fatica a ridere, apertamente, di qualcuno; quasi come se prima si debba riceverne il permesso.

Senz’altro nel riso giapponese c’è una questione di pudore. Un eccessivo scintillio della risata deve sempre essere nascosto. Tutto sembra provenire da un concetto di eleganza che frequenti il senso della vergogna con rilevante assiduità.

Forse, prima di iniziare con gli altri, bisogna poter ridere di se stessi, come fa Takeshi Kitano. L’alternativa sarebbe stabilire relazioni comiche con un oggetto.

L’idea è duchampiana, ma parte da un’intuizione del filosofo americano Ralph Waldo Emerson. Se la contempliamo separata dal suo contesto di riferimento, qualunque cosa tutt’a un tratto diventa comica. Nessuna qualità utile e rispettabile può salvarla dal ridicolo, dice Emerson.

In Giappone, Genpei Akasegawa è stato un artista particolarmente spiritoso. Nel 1967 ha scontato un anno in libertà vigilata, per spaccio di banconote false, dopo aver stampato biglietti da mille yen come invito a una sua mostra.

- Ritratto di Akasegawa che ride

Akasegawa riteneva più onesto ridere di un muro, o di una transenna stradale, piuttosto che di una signora un pò anziana che avesse esagerato con il trucco.

Potrebbe interessarti

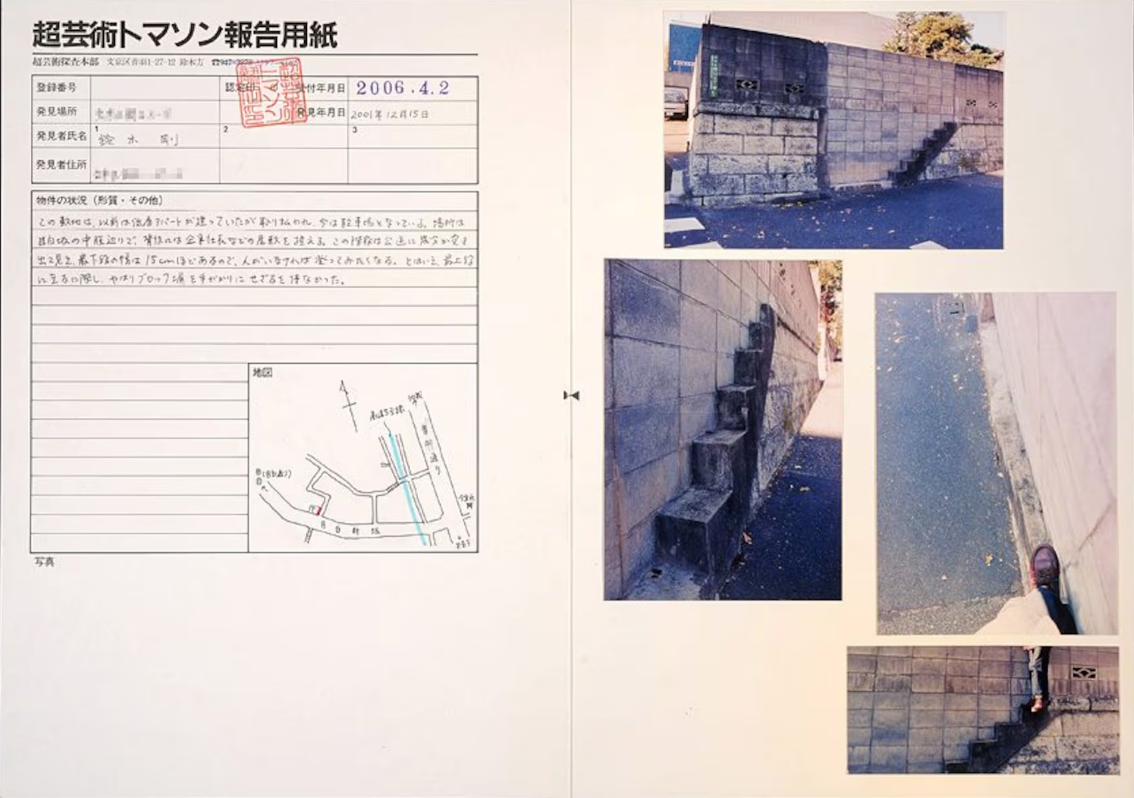

Per esaltare la potenziale comicità di un cancello in ferro battuto, Akasegawa ha inventato i Thomassons : pezzi di architettura urbana privi di scopo – separati dal “contesto” di cui parla Emerson – che diventano, involontariamente, opere d’arte. Una maniglia montata su un blocco di cemento armato, una ringhiera senza scale, una recinzione che permette a chiunque di girarci intorno, un ponte che attraversa un marciapiede e tutto quello che serve più o meno quanto le ossa pelviche a una balena, sono Thomassons.

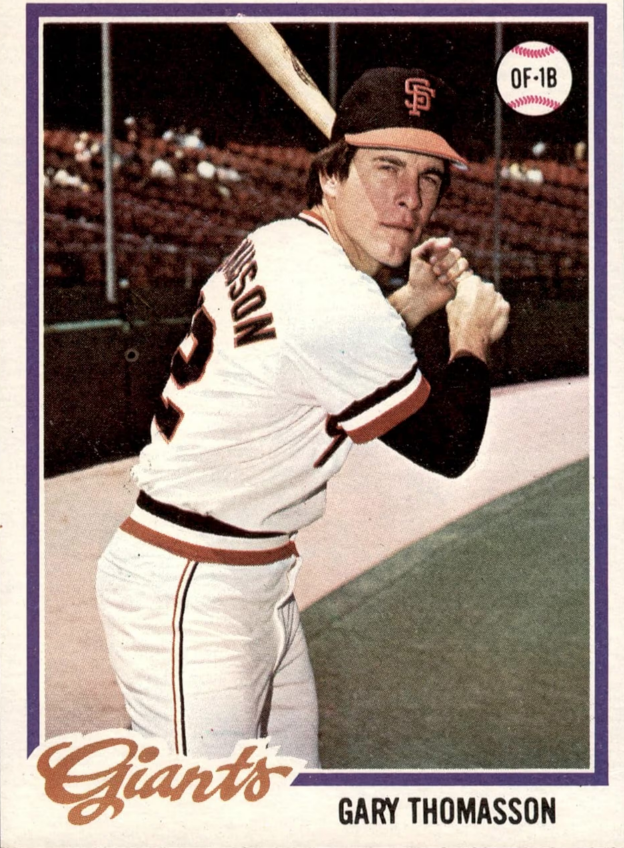

Il nome viene dal giocatore di baseball Gary Thomasson, ingaggiato dai Tokyo Giants con uno stipendio altissimo, per finire praticamente a non giocare mai.

- Figurina del giocatore di baseball Gary Thomasson, che presta il suo nome a questa forma

Anche se sono l’epitome dell’inutilità, c’è sempre qualcuno disposto a prendersi cura di un Thomasson.

C’è un sistema abbastanza articolato di catalogazione dei Thomassons, fornito dallo stesso Akasegawa. Le scale inutili, per esempio, sono gradini che ti portano soltanto su e giù. Le porte inutili, invece, si trovano in un luogo che non ne ha bisogno, senza muri o recinzioni.

L’umorismo del Thomasson arriva a effetto ritardato. Lavora sempre un paio di toni più in basso, rispetto al consueto rumore del nostro traffico di immagini, quasi vivendo di un anelito all’invisibilità, come un bambino nascosto dietro la tenda, con le scarpine che spuntano da sotto.

C’è un collasso della comunicazione, davanti al Thomasson. Akasegawa ci fa parlare con gli oggetti. In risposta riceviamo un’indecifrabile dichiarazione di libertà e indipendenza: una specie di rivolta dell’inerte che sospende l’umano in uno stato di muto spaesamento.

Quando l’intelligenza di un fenomeno esita, Ralph Waldo Emerson chiama questo scarto della comprensione “l’onesto essere in mezzo che genera il comico”: una non-performance di ciò che dovrebbe essere performante.

- Mappa di Thomassons pubblicata dal magazine “Super Photo”

Ecco perché una porta che si apre sul nulla fa ridere. Il Thomasson supera in un gesto arcaico – il riso appunto – il determinismo della relazione strutturale tra un dispositivo e il suo utilizzo. Per Akasegawa, il messaggio di un oggetto prescinde dai contenuti di uno specifico uso.

Così, se un bel giorno dovessimo trovarci a intrattenere una conversazione con un cancello, non c’è nulla di cui preoccuparsi, possiamo persino trovarlo simpatico.

In copertina: Il Thomasson classico della scala che porta solo su e giù

“Visita Privata”, a cadenza più o meno periodica, esplora le intersezioni tra arte, cultura e società in uno sguardo che vuole spaziare dalle civiltà antiche all’arte contemporanea, dalla dimensione globale a quella locale