È in corso presso l’ADI Design Museum di Milano la mostra B74-78, presentata da La Biennale di Venezia. Un racconto fotografico di Lorenzo Capellini (Genova, 1939) che attraverso una selezione di scatti ripercorre il quadriennio della Biennale sotto la presidenza di Carlo Ripa di Meana (1974-1978). La mostra è visitabile fino al 7 settembre 2025. «Fotografo e testimone di numerosi episodi del XX secolo e di momenti emblematici di varie edizioni della Biennale di Venezia – spiega Debora Rossi, responsabile dell’Archivio Storico della Biennale – Capellini documenta qui la straordinaria e vivacissima programmazione culturale promossa dalla presidenza di Ripa di Meana, un periodo significativo e tuttora oggetto di studio per le nuove generazioni, anche perché anticipava gli sviluppi futuri dell’Istituzione».

Carla Fracci prova in Piazza San Marco 1975. Ph. Lorenzo Capellini

Carla Fracci prova in Piazza San Marco 1975. Ph. Lorenzo Capellini

La selezione delle fotografie in mostra ripropone una parte del percorso espositivo realizzato nel marzo 2023 nel Portego di Ca’ Giustinian, sede della Biennale di Venezia, in occasione dell’acquisizione, da parte dell’Archivio Storico della Biennale, del Fondo Lorenzo Capellini. Il percorso espositivo si sviluppa lungo il luminoso corridoio dell’ADI Design Museum, intervallato da supporti che occupano lo spazio in maniera modulare, creando un discorso tematico che si sviluppa in due linee perfettamente intrecciate e in dialogo: se da una parte ripercorre la storia dell’importante istituzione italiana, dall’altra svela la visione autoriale ed allestitiva di Lorenzo Capellini, giocando su un doppio strato di lettura.

Costruzione del contenitore per le proposte per il Mulino Stucky di Mario Ceroli, Piazza San Marco, 1975, foto Capellini

Costruzione del contenitore per le proposte per il Mulino Stucky di Mario Ceroli, Piazza San Marco, 1975, foto Capellini

La Biennale di Venezia viene fondata nel 1895 e la sua struttura si articola in diversi settori: arte, architettura, teatro, danza, musica e cinema, restituendo una vasta panoramica sulle arti contemporanee, ricerche autori e personalità che le abitano. Il quadriennio 1974-78 è noto per la svolta politica e sociale, accogliendo visioni militanti e di attivismo. Con la creazione di un luogo di contaminazioni e di dibattiti, il direttore Ripa di Meana, legato storicamente al PCI e al PSI, ha esplicitato come tra l’arte e la politica ci sia una linea sottilissima – spesso inesistente. Nota come “Biennale del dissenso” è l’edizione del1977, svoltasi nel pieno della Guerra Fredda, edizione apice dell’impegno politico da parte di numerosi artisti e intellettuali che operavano nel campo delle arti visive.

Gae Aulenti in Piazza San Marco partecipa all’happening Holy Ghost di James Kee Byars, 1975, foto Capellini

Gae Aulenti in Piazza San Marco partecipa all’happening Holy Ghost di James Kee Byars, 1975, foto Capellini

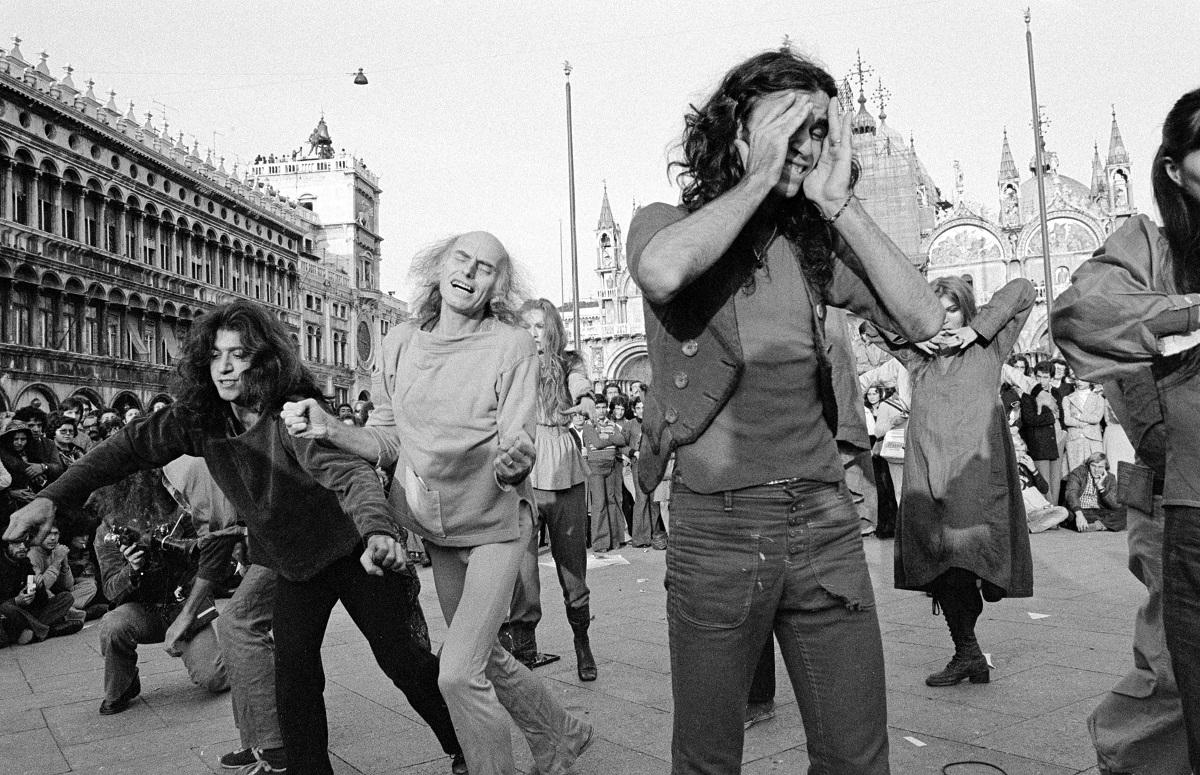

Sono anche gli Anni di Piombo, dei Referendum e dei dibattiti sui temi importanti dell’aborto e del divorzio, del Compromesso Storico e delle crisi energetiche. Ripa di Meana rimescola le carte istituzionali, creando uno spazio di dibattito vivo e radicale, dove l’arte è legata a filo stretto alle dinamiche sociali. Un periodo tutt’oggi interessante e sempre più sentito, studiato nella sua complessità, dove il concetto di istituzionalità viene completamente ribaltato, l’artista è politico, la politica vive nell’arte e l’arte vive in ogni angolo della socialità. L’occhio testimone è quello di Lorenzo Capellini, che restituisce un campionario di momenti catturati su carta: sono fotografie d’autore ma anche storiche, capaci di dialogare a diversi livelli. Spiccano le testimonianze di performance e interventi site-specific (Gae Aulenti in Piazza San Marco partecipa all’happening Holy Ghost di James Lee Byars, 1975), ritratti di grandi nomi (Achille Bonito Oliva, Alberto Moravia, Renato Guttuso, Patty Smith), momenti di lavoro (Carla Fracci prova in Piazza San Marco, 1975).

Gli architetti Vittorio Gregotti e Gae Aulenti, 1975, foto Capellini

Gli architetti Vittorio Gregotti e Gae Aulenti, 1975, foto Capellini

Tra le immagini spiccano le proposte di Vittorio Gregotti, chiamato ad occuparsi del Settore Arte e Architettura della Biennale: ai Magazzini del Sale nel 1975 la riproposizione della mostra Le macchine celibi di Harald Szeemann; la rassegna dei progetti Proposte per il Mulino Stucky; la mostra sul Razionalismo e l’Architettura in Italia durante il Fascismo. Vi si trova poi la documentazione della rassegna multidisciplinare Libertà al Cile, che sostituisce l’edizione della Biennale nel 1974, e quella della mostra del 1976 Spagna – Avanguardia artistica e realtà sociale 1936-1976; la celebre mostra Ambiente/Arte a cura di Germano Celant; non ultima, l’edizione della Biennale Arte 1978 Dalla natura all’arte, dall’arte alla natura.

Harald Szeemann curatore della mostra Le macchine celibi con moglie e figlia 1975, foto Capellini

Harald Szeemann curatore della mostra Le macchine celibi con moglie e figlia 1975, foto Capellini

Per il Settore Teatro affidato alla direzione di Luca Ronconi troviamo Peter Brook, Living Theatre, Bob Wilson, Jerzy Grotowski, Eugenio Barba con l’Odin Teatret, Ariane Mnouchkine con il Théâtre du Soleil, Memè Perlini e Dacia Maraini, e per il Settore Musica c’è l’Orchestra da camera Internazionale Anton Webern diretta dal Maestro Marcello Panni; l’Accademia Internazionale di danza e gli Incontri Internazionali della danza del 1975. Presente anche la rassegna multidisciplinare del Dissenso culturale del 1977 con convegni, mostre, seminari.

Courtesy of ADI Design Museum

Courtesy of ADI Design Museum

Le fotografie di Capellini sono vive, parlano allo spettatore. È una documentazione che apre – in modalità capillare – finestre su autori, tempi, visioni e ideali, mai tralasciando la forte componente umana che ha permeato quel famoso quadriennio. Sono anch’esse politiche, catturano l’energia creativa, la ribellione e la rabbia, la voglia di cambiare le cose da dentro. Allestite come una sorta di quadreria contemporanea trasformano le pareti in un puzzle di memoria collettiva, sono in movimento più che mai. Interessante è l’annullamento temporale che si percepisce: visitando la mostra si coglie certamente tutta la potenza storica attraverso volti ed eventi che hanno fatto la storia dell’arte e della società, ma c’è una sorta di effetto-specchio che torna indietro potentissimo. Passato e presente coincidono nella voglia di vivere l’arte nella sua complessità di forme, permeata completamente nei meccanismi del mondo.