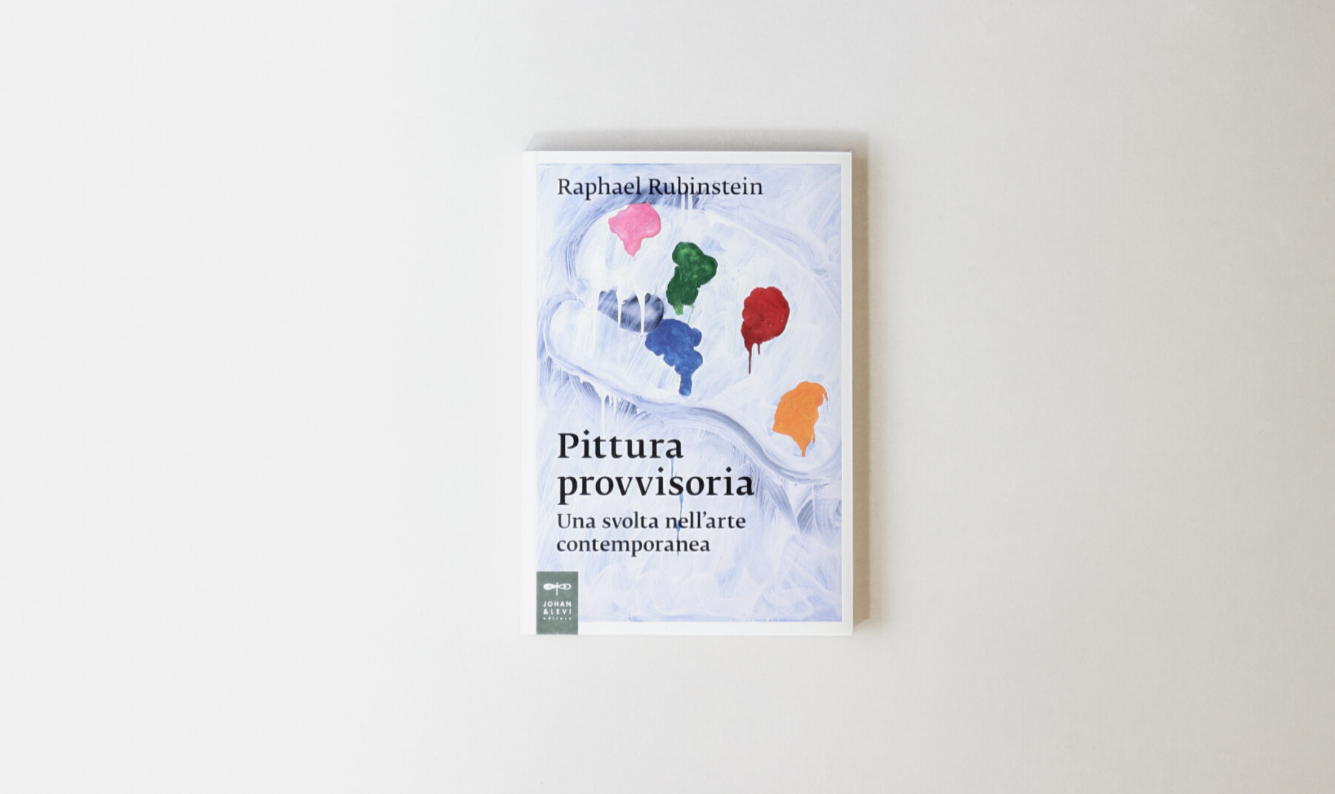

«Quanto tempo ci è voluto per realizzare ogni dipinto: cinque, dieci minuti al massimo? O l’esperienza di una vita intera?». Così si domandava il critico Adrian Searle di fronte a una dozzina di opere di Michael Krebber. E la questione è forse tutta qui, nel tempo della scelta e nella dinamica che unisce la pittura all’esperienza che si fa di essa. Il libro Pittura provvisoria. Una svolta nell’arte contemporanea di Raphael Rubinstein (Johan&Levi, novembre 2024), scritto a partire dall’omonimo saggio apparso su Art in America nel maggio del 2009, racconta di una prospettiva. Del tentativo di leggere e concepire l’opera d’arte – fuori e dentro la specificità di una pratica – per poter comprendere un attimo di più il bisogno a cui la nostra epoca è soggetta.

Si tratta di un insieme di testi redatti in diversi momenti e uniti a ritroso, pieni di domande e assunti ipotetici. Come se ci fosse una sintonia costitutiva tra la provvisorietà dei dipinti descritti e il tentativo del critico di metterli in fila. Non è un caso che Rubinstein osservi con un certo favore parole quali “fallimento”, “non finito” e “nonchalance”. Vocaboli cari alla storia dell’arte dell’ultimo secolo e mezzo e troppo presto dimenticati, ma che tornano oggi più che mai necessari. Il provvisorio, scrive l’autore, «è ciò che anticipa, prevede o provvede a qualcosa». In altre parole, è un modo di porsi nei confronti del lavoro artistico con la piena coscienza di un’incertezza. È una «lungimiranza», continua Rubinstein, che si oppone al «monumentale e al permanente». Si oppone, perciò, all’idea di un ritorno, all’idea di conservare o invocare «qualcosa o qualcuno che è assente». Si può capire, quindi, facendo un buon balzo in avanti, il retaggio, a volte inconsapevole, lasciato da personalità quali Paul Cézanne (e il suo irrisolto Mont St. Victoire), Alberto Giacometti (e i suoi continui fallimenti) e Philipp Guston (quando nel 1966 scrisse Fede, speranza e impossibilità). Precursori storici cercati a più riprese da Rubinstein, il cui lavoro non stride affatto al giro di boa proposto da altrettanti precursori più recenti, tra i quali Dorothea Rockburne, Sigmar Polke, Nahum Tevet e Pierre Buraglio. Si intuisce così un taglio, per nulla di testa, eppure atipico per la storia che stiamo vivendo, sempre più diretta da estetiche che tendono all’efficacia. Ecco, il libro di Rubinstein è l’opposto. Forse un’indicazione controcorrente (che ci serviva?), ma che non è tendenza. È più che altro il riscontro nel metodo pittorico di un approccio e di una statura che si rivelano per via di negazione, di rifiuto e, addirittura, di “impossibilità”. Ma impossibilità di cosa? E impossibilità per cosa? La risposta sta nei dipinti, nel potere-di-non che fu già di Melville e del suo Bartleby (e non solo). Allora non saranno lasciati indietro gli Schmagoo paintings di Joe Bradley, quali frutto del gesto «che parte dal processo necessario del pittore»; o le opere dette «imperfette» di Richard Aldrich che ci riconducono alla lungimiranza iniziale e alla prospettiva di una vita intera. Giacché, afferma Rubinstein, «sembrano dare il permesso all’artista di perseguire ogni idea interessante che gli frulli per la testa».