Il sorriso di Alain Delon è rimasto nel cinema, come gli occhi di Bette Davis o la sigaretta di Bogart. Immagine di giovinezza eterna, un giro di valzer con Claudia Cardinale, la bellezza sfolgorante di entrambi nel Gattopardo. La fine di un’epoca di divismo europeo, solare e impegnato il cui ricordo, nell’autunno della vita, continuava ad accendergli lo sguardo. Ne eravamo state testimoni al Festival di Cannes, nel 2019, quando premiato con la Palma d’oro aveva voluto parlare del suo amore e dei suoi ricordi italiani, nel salone pieno di luce al quarto piano del Palais.

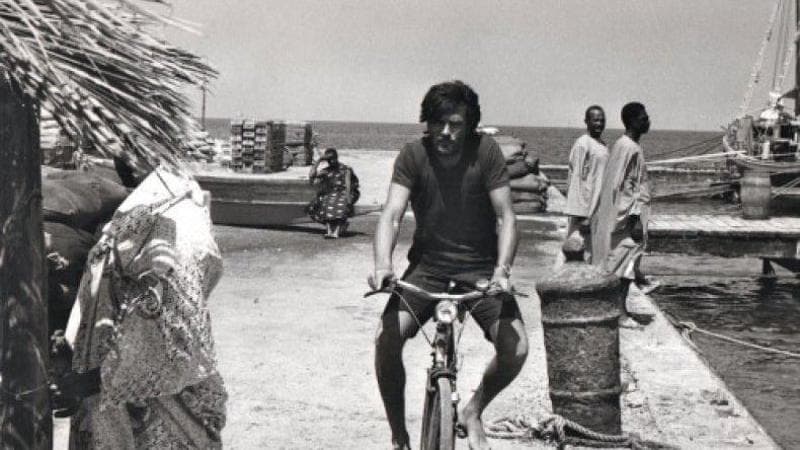

Alain Delon moriva il 18 agosto di un anno fa, nella sua casa di Douchy-Montcorbon, a 88 anni. Con lui non scompariva soltanto un attore, ma un’intera idea di cinema europeo, fatta di divi magnetici e di registi capaci di scolpire personaggi diventati archetipi. Nato nel 1935 a Sceaux, cresciuto tra famiglie disfunzionali e collegi, poi la Marina francese e i viaggi fino all’Indocina.

Al cinema era arrivato per caso, amava ricordarlo, “un comédien come Belmondo recita, studia, passa anni a imparare. Io no. Io sono un attore vivente: non ho mai recitato, ho sempre vissuto i miei ruoli. La mia carriera è un incidente”. Ma da quel bell’incidente si era dipanata una filmografia tra le più notevoli del secondo Novecento: ottanta titoli, capolavori e successi popolari, volti indimenticabili del noir e del dramma.

Negli anni Sessanta era diventato il simbolo di un nuovo cinema europeo. Recitava in sottrazione. René Clément lo volle assassino ambiguo in Delitto in pieno sole (1960), Luchino Visconti lo trasformò nel fragile e disperato Rocco e nel Tancredi che incarnava il passaggio di un mondo nel Gattopardo. Di lui il regista italiano diceva “È un attore naturale, capace di esprimere emozioni profonde senza eccessi. La sua bellezza non è un ostacolo, è uno strumento narrativo: magnetico e insieme misterioso”. A quella bellezza, sottolineava il regista, si accompagnava la disciplina: “è un interprete serio, che cresce film dopo film. La sua dedizione è totale”.

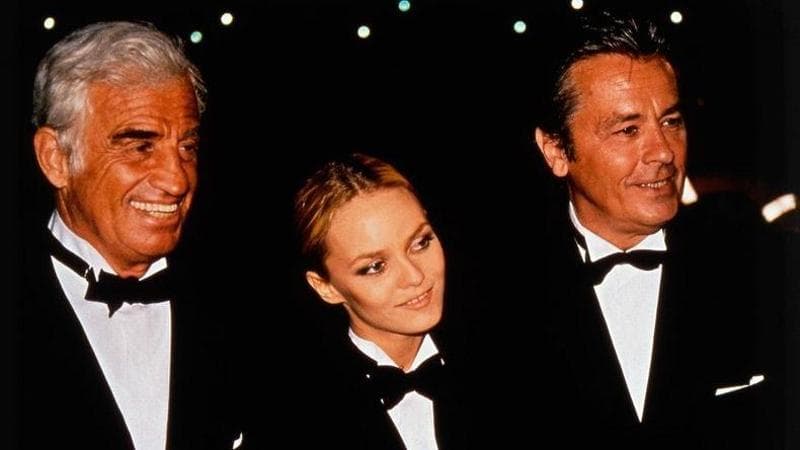

Jean-Pierre Melville aveva scolpito in lui il killer silenzioso de Le Samouraï (1967), “samurai del cinema” destinato a consegnare alla storia l’immagine di creatura impenetrabile e solitaria, in chiaroscuro.Recitava, dirigeva, produceva, decenni di film e popolarità, una presenza puntuale. Non mancarono riconoscimenti ufficiali: nel 1985 vinse il César come miglior attore per Notre histoire; nel 2019 Cannes gli tributò la Palma d’oro onoraria, suggello a una carriera che aveva attraversato oltre mezzo secolo di cinema. Quella sera, davanti a un pubblico in piedi, Delon si commosse fino alle lacrime: “Non volevo questa Palma, non spetta a me ma ai registi che mi hanno diretto: Visconti, Clément, Melville, Jacques Deray. Loro non ci sono più e io la accetto per loro”.

(fotogramma)

Il legame con l’Italia era stato decisivo “Sono venuto con Visconti per Il Gattopardo, con Clément per Delitto in pieno sole. Tutto è cominciato in Italia. Ho imparato tutto e l’ho messo a frutto nei miei film. La mia scuola è stata italiana”, ci raccontava. Visconti fu il maestro che lo aveva plasmato e Claudia Cardinale la sorella d’arte che lo accompagnò nel mito, Di lei diceva: “Arrivò a diciannove anni sul set di Rocco e i suoi fratelli, era magnifica. Siamo amici da sessant’anni”.

Non solo cinema, ma anche relazioni turbolenti e un’anima politica di destra, era stato criticato per il suo legame con Jean-Marie Le Pen e il Front National negli anni ’80, pur dichiarando di non essere iscritto a partiti. La relazione con Romy Schneider, iniziata nel 1958, fu una delle storie d’amore più amate dal grande pubblico e cavalcate dai tabloid, che avrebbe segnato entrambi. Poi ci sarebbero state Nathalie Delon, Mireille Darc, altre relazioni tumultuose scomode, conflitti familiari.

Negli ultimi anni la malattia e l’isolamento alimentarono l’immagine di un uomo malinconico, ritiratosi nella sua tenuta di Douchy, dove aveva sepolto i suoi cani – quarantacinque, amava ricordare con orgoglio – e preparato la sua cappella funebre. Parallelamente aveva coltivato un’altra passione: l’arte. Collezionista attento, mise insieme opere che raccontavano di un gusto raffinato, sobrio e lontano dal clamore.

Da tempo aveva spento i riflettori sulla carriera. Nel 2018, in un’intervista, aveva annunciato il suo addio definitivo: “Non voglio rovinare tutto per girare il film di troppo. Ho visto pugili pentirsi di un incontro di troppo. Per me non ce ne sarà uno di troppo”. Legami familiari difficili, l’ombra della depressione, l’impressione di essere rimasto tra i pochi a rappresentare un’epoca. “Rimorsi non ne ho, perché la vita non mi ha permesso di fare altrimenti. Se sono qui lo devo solo a me stesso, alle donne che ho incontrato e ai registi che mi hanno diretto”, raccontava. Forse Alain Delon fu davvero, come era autodefinito, un incidente, su cui però ha costruito un’immagine che cattura, ogni volta che lo sguardo enigmatico di Jef Costello in Le Samouraï o il sorriso ambiguo di Tancredi nel Gattopardo tornano a illuminare lo schermo.