Quando parliamo di lotta al cancro, pensiamo alle terapie, alla ricerca di farmaci innovativi, alle campagne di prevenzione. Eppure c’è un pilastro invisibile, ma essenziale, che sorregge tutto l’impianto: la diagnostica. Senza test affidabili, tempestivi e capillari, la medicina di precisione resta una promessa incompleta.

Lo ricorda anche la più recente fotografia del carico oncologico globale: nel 2022 i nuovi casi stimati sono stati 20 milioni e i decessi 9,7 milioni, con differenze nette tra aree del mondo e livelli di sviluppo.

All’interno di questa cornice, i marcatori tumorali e, più in generale, i biomarcatori utilizzati nei centri diagnostici sono spesso letti come cartina di tornasole dello sviluppo di un’area geografica.

Non tanto per il numero assoluto di test eseguiti, ma per ciò che tali numeri implicano: disponibilità di laboratori attrezzati, personale formato, percorsi di presa in carico chiari, rimborsi, qualità analitica e clinica del dato, tempi di risposta utili a guidare le decisioni terapeutiche.

Vuoi ricevere le nostre newsletter?

L’importanza della diagnostica

È l’infrastruttura che fa la differenza. I marcatori tumorali non sono solo strumenti clinici: nelle mani giuste, diventano indicatori di sviluppo sanitario. Il diagnostic gap mondiale è ampio: la Lancet Commission on Diagnostics ha quantificato il problema con un dato che pesa: il 47% della popolazione mondiale ha scarso o nullo accesso alla diagnostica.

È un deficit strutturale, non un dettaglio tecnico, e incide su tutto: dalla diagnosi precoce all’accesso alle cure mirate. In assenza di diagnostica, i sistemi sanitari si muovono al buio. Questa frattura si sovrappone alle disuguaglianze economiche. Le proiezioni indicano che entro il 2050 l’aumento di casi e decessi oncologici sarà molto più marcato nei Paesi a basso indice di sviluppo umano (HDI) rispetto a quelli ad HDI molto alto.

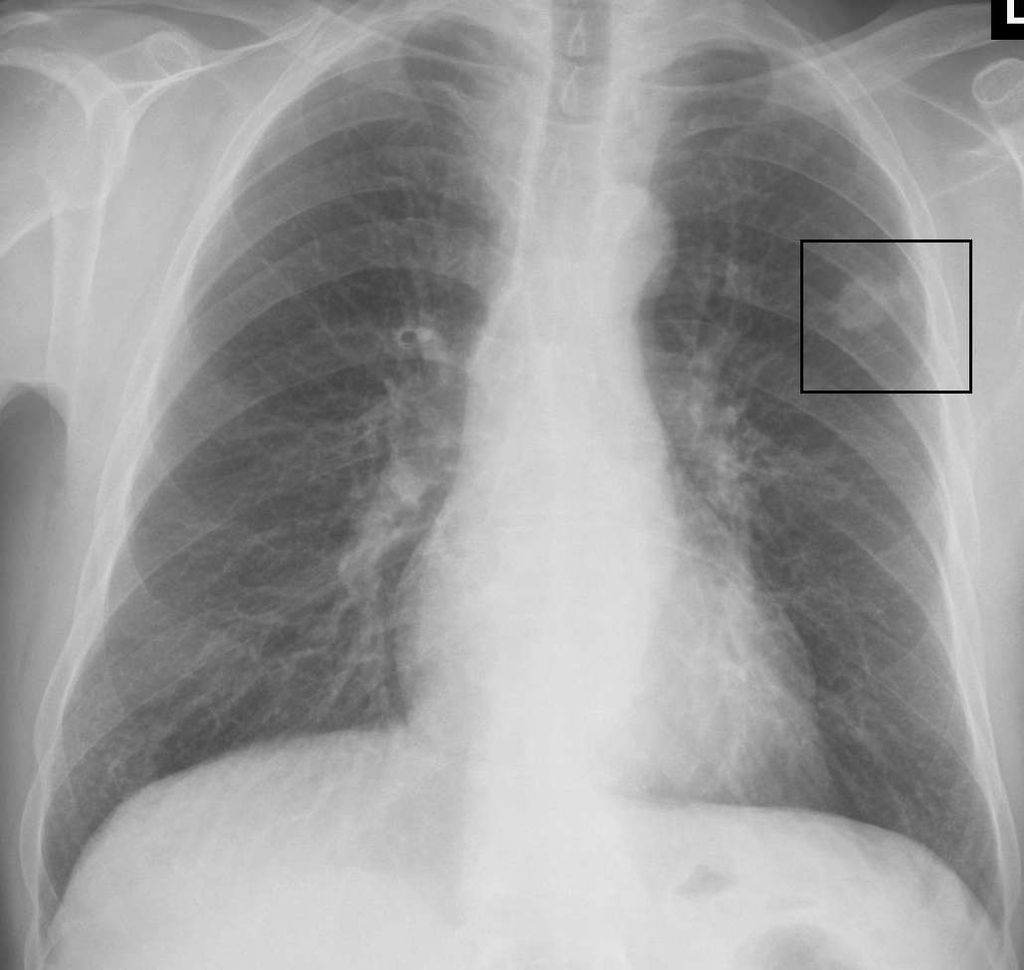

Non si tratta solo di “più casi”, ma di casi diagnosticati tardi, senza la possibilità di caratterizzare il tumore con test molecolari (EGFR, ALK, HER2, PD-L1, BRAF, e altri) che oggi orientano terapie e prognosi. Inoltre, non conta se un territorio esegue molti test, ma come li esegue: se i laboratori sono accreditati, se c’è controllo qualità, se i medici sono formati e i percorsi sanitari strutturati.

Tecnologie all’avanguardia

Un laboratorio con tecnologie all’avanguardia ma senza sistemi di governance non garantisce nulla. Prendiamo l’India: l’introduzione di programmi di External Quality Assessment(EQA) per il cancro al seno ha migliorato non solo i dati diagnostici, ma anche la fiducia nelle strutture. E in Europa? Anche qui l’accesso non è uniforme. Un’analisi dell’industria e delle società scientifiche fotografa forti differenze tra Paesi Ue nell’accesso a test di biomarcatori di qualità, con effetti immediati sull’equità delle cure.

Naturalmente, parlare di marcatori tumorali non significa affidarsi a bacchette magiche. Alcuni marcatori sierici “storici” (come PSA, CEA, CA-125) hanno un ruolo preciso, ma non sono test di screening universali e devono essere interpretati nel contesto clinico, altrimenti generano ansia, esami inutili e costi evitabili. Il punto non è “fare più test”, ma fare i test giusti, con qualità certificata, nei percorsi assistenziali adeguati.

Qui rientra il tema della qualità: laboratori accreditati, controlli interni ed esterni, comparabilità dei risultati tra centri. C’è poi un tema culturale e geopolitico: i marcatori tumorali “contano” solo se i pazienti arrivano ai servizi. Povertà, distanza dai centri, bassa alfabetizzazione sanitaria e fragilità istituzionale frenano l’accesso.

Gli studi sulle disuguaglianze lungo il continuum oncologico (dalla prevenzione alla riabilitazione) dimostrano che il luogo in cui si nasce e il reddito che si ha plasmano le possibilità di diagnosi e cura. Che cosa ci dice, quindi, la distribuzione dei marcatori tumorali sui territori? Che non basta misurare quanti test si fanno. Bisogna chiedersi dove, con quale qualità, con che tempi, con quale rimborso, con quali percorsi di presa in carico, e quale quota di popolazione rimane fuori.

La strategia sistemica per chi fa politiche pubbliche, è chiara:

- Investire nella diagnostica come infrastruttura (rete, personale, tecnologie, qualità).

2. Allineare i rimborsi ai test che guidano davvero la clinica, evitando prestazioni inutili.

3. Rendere trasparenti i dati di accesso, qualità e tempi, per individuare i “deserti diagnostici”.

4. Integrare la cultura del dato: formazione per clinici e cittadini sull’uso e i limiti dei marcatori.

5. Seguire le roadmap internazionali (OMS/EDL; raccomandazioni delle commissioni Lancet) adattandole ai contesti locali.

In conclusione, i marcatori tumorali non sono semplici numeri clinici: sono finestre sul valore di un sistema sanitario, sulla sua capacità di leggere i bisogni e restituire risposte. Il loro significato emerge solo nel contesto: geopolitico, economico, culturale. Investire nella diagnostica di qualità non è un’opzione: è condizione necessaria per ridurre le disuguaglianze oncologiche.