Da due settimane una bufera sta scuotendo il ministero della Salute. Oggetto del contendere il Nitag, un organo cosultivo di cui non avevamo mai sentito parlare o quasi. Cerchiamo di capirne qualcosa di più, perché al di là della sigla astrusa in gioco c’è una questione delicata e importante che ha a che fare con il rapporto tra scienza e politica e con la salute pubblica.

Che cos’è il Nitag

Con la sigla Nitag si indica il Gruppo consultivo nazionale sulle vaccinazioni (traduzione dell’acronimo della sua traduzione inglese National immunization technical advisory group) istituito con Decreto 29 settembre 2021 successivamente integrato con Decreto 15 dicembre 2021 e Decreto 26 aprile 2022.

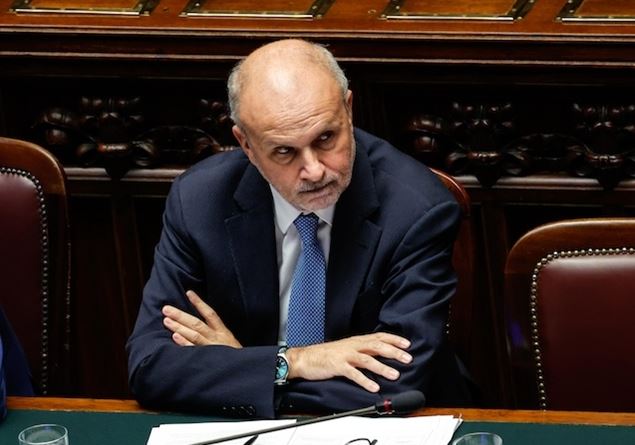

Secondo il sito del ministero della Salute si presenta come «Organo indipendente col compito di supportare, dietro specifica richiesta e su problematiche specifiche, il Ministero della Salute nella formulazione di raccomandazioni “evidence-based” (basata sulle evidenze) sulle questioni relative alle vaccinazioni e alle politiche vaccinali, raccogliendo, analizzando e valutando prove scientifiche». Il gruppo è finito al centro del dibattito pubblico dal 5 agosto 2025 quando il ministro della Salute Orazio Schillaci, ha firmato la nomina del nuovo organico del Nitag. Tra i 22 prescelti c’erano infatti due nomi che hanno acceso la reazione della comunità scientifica: Paolo Bellavite ed Eugenio Serravalle.

Chi è ribellato a queste nomine e perché

Dapprima Francesca Russo, dirigente del dipartimento prevenzione della Regione Veneto, aveva preso carta e penna e risposto alla nomina nel Nitag, che le era stata comunicata, con una rinuncia all’incarico tramite una lettera che dava conto della decisione: «maturata a seguito della valutazione della composizione del gruppo, nella quale sono presenti componenti che, in passato, hanno più volte espresso pubblicamente posizioni non coerenti con le evidenze scientifiche in materia di vaccinazioni, arrivando in alcuni casi a sostenere o diffondere messaggi contrari alle strategie vaccinali nazionali».

Alla sua decisione hanno fatto seguito la presa di posizione della Federazione degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri (Fnomceo), il cui presidente Filippo Anelli, riprendeva in un un post pubblico i contenuti di una lettera già inviata a Schillaci che chiedeva conto dell’esclusione della Federazione dal Nitag: «Ci ha stupito», scriveva, «che le indicazioni per la composizione del Nitag da parte del ministero non rispondessero compiutamente ai criteri di rappresentatività e talvolta anche di scientificità». E l’appello di Patto per la scienza, in cui esprimendo preoccupazione «per il futuro della Salute Pubblica in Italia e dell’approccio scientifico alla salute», si chiedeva con forza la revoca immediata delle due nomine contestate, spiegando: «Questi due membri sono noti per aver espresso posizioni pubblicamente critiche e spesso ideologiche contro i vaccini, in particolare contro quelli pediatrici e contro i vaccini anti-Covid. I due medici non vantano una solida produzione scientifica in ambito vaccinale, né riconoscimento accademico in materia di immunizzazione. In passato, hanno pubblicato e promosso contenuti pseudoscientifici, mettendo in dubbio la sicurezza e l’efficacia dei vaccini, e sostenendo teorie prive di fondamento».

Parole che hanno raggiunto in pochi giorni oltre 15mila firme comprese quelle del premio Nobel per la Fisica e accademico dei Lincei Giorgio Parisi, dell’immunologo Matteo Bassetti, ordinario di Malattie infettive all’università di Genova, del farmacologo, fondatore dell’Istituto di ricerca Mario Negri, Silvio Garattini. Il caso è così clamoroso da finire anche sul British Medical Journal, una delle più accreditate riviste mediche internazionali.

La revoca

Il 17 agosto la marcia indietro: il ministro Orazio Schillaci, medico, che dalle nomine contestate si era nel frattempo, anche se solo dopo il decreto del 5 agosto, dissociato, fino a quanto pare a minacciare le dimissioni, si è assunto la responsabilità di revocare la nomina dell’intero Nitag, rimandando a nuove nomine, anche perché tra le critiche sollevate dai colleghi medici figurava, oltre ai due contestati, l’esclusione dalla compagine degli esperti, di nomi che rappresentassero pediatri, medici di medicina generale, infermieri, ossia le figure che si occupano direttamente di attuare le politiche vaccinali e che più sono a contatto diretto con la popolazione. Dopo la revoca le uniche parole pubbliche di Schillaci sono state: «La tutela della salute pubblica richiede la massima attenzione e un lavoro serio, rigoroso e lontano dal clamore. Con questo spirito abbiamo sempre lavorato e continueremo ad agire nell’esclusivo interesse dei cittadini».

Le reazioni

La decisione di Schillaci, accolta con un plauso dalla comunità scientifica, ha prodotto nella maggioranza di Governo reazioni diverse e contrastanti: è trapelato il disappunto della presidente del Consiglio che avrebbe parlato di scioglimento: «Non concordato». E poi, aggiunto: «da sempre nel governo noi crediamo nel pluralismo e nel confronto delle opinioni». Forza Italia ha applaudito l’autonomia del ministro Schillaci, per voce della senatrice Ronzulli, mentre sono piovute critiche dai ministri dell’Agricoltura Lollobrigida e da quello delle Infrastrutture Salvini che ha affermato: «Qui non ci sono dogmi e in un comitato consultivo di 20 persone azzerare chi non la pensa come il mainstream, non mi sembra scientificamente corretto. Il ministro ha deciso di testa sua, prima ha nominato la commissione, poi se l’è auto azzerata: evidentemente al ministero c’è qualcosa che non funziona perché o si è distratto prima o si è distratto dopo, delle due l’una».

Scienza e politica, dov’è il problema

Al centro della questione c’è il criterio di selezione degli organi tecnici di nomina politica e, in questo caso, la reale indipendenza di un organo, che, per la sua delicatezza richiede che i prescelti abbiano un curriculum specialistico adeguato al compito, in cui le competenze scientifiche prevalgano su qualsiasi logica ideologica o di appartenenza.

Un fatto non sempre e non dappertutto scontanto, capita da tempo, infatti, a livello mondiale, che i temi scientifici, dal cambiamento climatico, agli Ogm, ai vaccini siano strumentalizzati politicamente, per logiche di consenso e diventino oggetto di schieramenti ideologici che poco ha che fare con l’attendibilità delle argomentazioni scientifiche sottese, semmai con l’organizzazione del consenso e con l’intenzione di non giocarsi i voti della minoranza che diffida di alcune conoscenze scientifiche acquisite. Una diffidenza spesso selettiva per cui si rifiutano alcune acquisizioni scientifiche e non altre, come spesso sottolinea Roberto Burioni, ordinario di immunologia al San Raffaele, che per provocazione invita chi rifiuta vaccini e terapie consolidate a rifiutare anche l’anestesia per coerenza in caso di necessità.

Metodo scientifico, consenso e pluralismo. Proviamo a capirne di più

I concetti come «pluralismo», «diverse opinioni» cui dar voce, talvolta anche «par condicio», che sono spesso evocati in questo contesto, per giustificare la visibilità data ad affermazioni che la comunità scientifica disconosce, evidenziano un errore metodologico che consiste nell’applicare alla comunicazione scientifica concetti nati per garantire il pluralismo delle opinioni politiche, per definizione, soggettive, che si confrontano sulla logica del consenso e del dissenso e che democratimente devono garantire un confronto e una voce anche alle posizioni più marginali.

Ma se il pluralismo, in termini di idee, è concetto politico e segno di democrazia, in ambito scientifico funziona in modo diverso: la ricerca scientifica non contempla il «secondo me», si conferma e si smentisce sui dati duri per definizione dell’evidenza, che è tale in base al metodo, che deve consentire la pubblicazione trasparente dei dati, la verifica e la ripetibilità dei risultati. Tutto quello che non risponde al metodo non può essere qualificato come scientifico. Questo non significa che la scienza non possa sbagliare, ma che soltanto attraverso lo stesso metodo scientifico può giungere alla correzione di eventuali errori.

Come riconoscere un confronto corretto

Un errore ricorrente consiste nel fatto che il dibattito pubblico nel mettere a confronto posizioni in ambito scientifico non ne rispecchia le reali proporzioni: «Data un’affermazione scientifica», ha spiegato il filosofo della scienza Luca Tamboli, interpellato sul tema da Queryonline in occasione dell’uscita del suo saggio Il mondo su misura, introduzione al negazionismo scientifico Codice edizioni, «se il consenso attorno a questa raccoglie il 97% degli esperti e il dissenso rappresenta solo il 3% della comunità scientifica, non può accadere che in una trasmissione si invitino due persone, una a favore e una contro, poiché il confronto sembrerebbe al 50%. Non è una regola da imporre per legge, dovrebbe essere una questione di buonsenso. I canali di informazione dovrebbero rispecchiare, nell’esposizione mediatica, le proporzioni che emergono dalla comunità scientifica, per offrire una rappresentazione più accurata del consenso scientifico».

Chi arrivasse del resto, anche con un titolo accademico in Geologia, affermando in un dibattito che «la terra è piatta», alla luce delle evidenze non sarebbe affatto il titolare di un’idea minoritaria, cui dare spazio per par condicio, ma il portatore di un’affermazione infondata. A meno che non porti, nelle sedi opportune, convegni scientifici e riviste scientifiche internazionali ad elevato impact factor, una prova verificabile talmente solida da rimettere in discussione tutte le conoscenze astronomiche fin qui acquisite, portando l’intera comunità scientifica a correggerle.