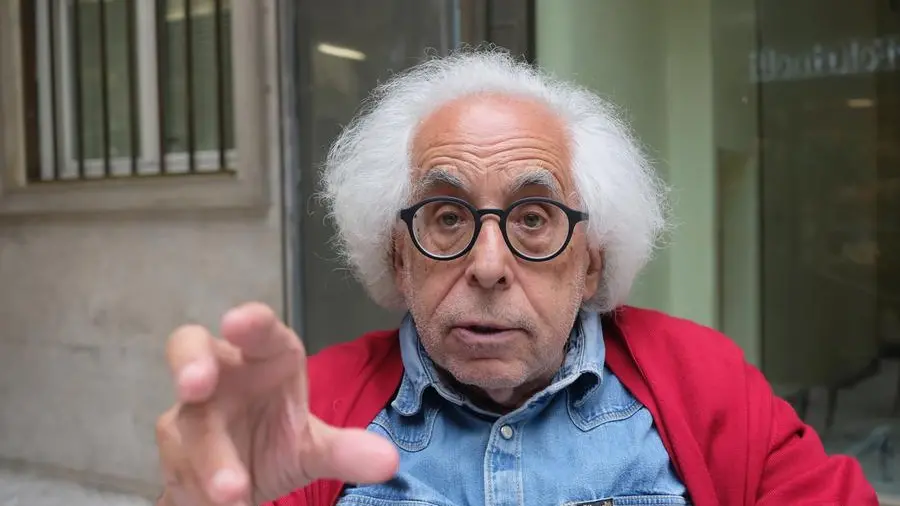

«Rifacciamolo, ancora. Noi che siamo rimasti, e chi vuole ci segua. Scendiamo in piazza per la pace e se c’è il corteo di quelli “per bene”, dei partiti – con le loro bandiere così brutte, come quelle dei sindacati, che rovinano le foto – facciamoci trovare nell’altro corteo, quello degli “smandrappati”». Tano D’Amico è nato 83 anni fa sull’isola di Filicudi ed è il fotografo delle contestazioni di piazza a partire dagli anni Sessanta.

Lavorava per i giornali di Potere operaio e poi di Lotta continua e anche per altre testate ha realizzato reportage sulla rivoluzione dei garofani in Portogallo, nella Spagna franchista, in Somalia, Bosnia, Chiapas, Stati Uniti. Ha lavorato molto sulla Palestina. Ha fotografato carceri, manicomi, il disagio sociale. Di recente ha pubblicato I nostri anni, per Milieu.

La cito: “Ogni epoca ha le sue folle, il modo di comporsi insieme agli altri”. Oggi qual è?

Me lo chiedo anch’io, nelle notti qualche volta insonni. Mi sono fatto l’idea che ci sia voglia di dimenticare l’unico periodo della storia in cui io ho vissuto una vera indipendenza culturale condivisa. Sono nato nell’epoca in cui, a scuola, le maestre per farci stare buoni ci facevano mettere le mani dietro la nuca, come avevano visto fare caporali nazisti e camicie nere. Quando ho fatto il militare ho incontrato analfabeti e reparti con un’alta percentuale di suicidi. Poi ho vissuto i “miei” anni Settanta, scusi me ne approprio. Oggi vedo nelle piazze e nelle manifestazioni cori come se si fosse allo stadio e cartelli dal lettering che si rifanno a quelli del Ventennio. Ma non oso scendere nelle anime delle persone, non l’ho mai fatto, io non so spiegarle perché stia succedendo. Osservo, le dico solo quello che vedo.

Dove ha imparato a osservare?

Non so, ero diverso fin da bambino. Da quando ero un immigrato a Milano, alle elementari, e facevo le corse nel Castello Sforzesco: nella sala vuota della Pietà Rondanini di Michelangelo mi appendevo per giocare ai soppalchi creati da Carlo Scarpa. È dai pittori che ho imparato a copiare. Nel senso che le immagini altrui ti aiutano a trovare la tua, è una cascata tra cui scelgo quando devo scattare e voglio far sapere chi sono i buoni e chi i cattivi in quella foto. Desidero mostrare le linee che compongono coloro che mi stanno a cuore, e cioè quelli che vogliono cambiare il mondo.

Che cos’è oggi il dissenso?

Non mi parli di dissenso, io vorrei parlare di indignazione. Trump purtroppo non è pazzo. E a Gaza c’è la dimostrazione che l’umanità non è andata avanti, ma indietro. Persino i nazisti nascondevano le camere a gas, non arrivavano alla ferocia delle foto che ci arrivano dalla Palestina. Il genocidio armeno fu compiuto in 15 giorni, prima che qualcuno potesse protestare. Oggi si è perso qualsiasi pudore. I bambini fatti a pezzi, ridotti a tronchi umani. C’è vera indignazione, o le immagini sono state ridotte a parole controllabili, come ha sempre tentato di fare il potere? Non basta vedere, per essere “contro”. I boia, altrimenti, sarebbero gli alfieri della battaglia contro la pena di morte.

Gli anni non le hanno fatto sospettare che cortei e piazze non servano?

Ho visto e raccontato i cambiamenti, ci sono stati. Prenda le donne, in molte sono morte perché si introducesse il concetto di diritto, non esisteva. E prenda me, che sono cambiato. Con la mia vita, fotografando e partecipando, mi sono trovato passo dopo passo. Ho amato e sono stato molto amato nella vita.

Ha definito i 10 anni in Lotta continua i più belli. E poi?

Qualcosa deve essere successo. Forse in qualche modo i vertici si allearono con lo stato contro quello che capitava in piazza. E però non bisogna dimenticare un anno come il ‘77. Quando i giovani non volevano né partiti ne gruppuscoli – così chiamavano i gruppi extra parlamentari – né volevano santoni che li guidassero.

Che cosa desideravano?

La prima volta l’ho detto come un lapsus, ma è l’espressione che mi è diventata più cara: ciascuno pensava con il proprio cuore. Agiva secondo i prodotti sentimenti, tutti si partiva dalle stesse istanze di insoddisfazione. Erano tutti chiamati a partecipare un tratto di strada.

La violenza ha ferito i “suoi” anni e ferisce questi nostri anni.

È un argomento difficile, ho sempre scisso i movimenti nei quali ciascuno era amato per la propria diversità dalla gerarchia della lotta armata, che è lontana da me. Ma io l’ho visto: la violenza è stata indotta. Alle donne dei miei anni che avevano subito oltraggi e maltrattamenti si chiedeva di dissociarsi dalla violenza. Ho fotografato percosse di massa, fermi e arresti perché scendevano in piazza. In Palestina si vive con figli ammazzati o messi in carcere senza processo. È un paese invaso.

Che cos’è una bella foto per Tano D’Amico?

A volte mi trovo a odiare il vocabolo ritrito “arte”, ma se devo pensare a cosa sia mi viene fuori Anna Magnani. Le sue movenze, i gesti le grida delle donne romane. Un urlo reale, interpretato da lei che era una donna reale. Ci ha lavorato sopra, lo ha reso universale. Conosco bellissimi versi di un poeta indiano sul grido della Magnani, che non lascia indifferente nessuno. Questo, è quello che ho tentato di fare con le foto. Carla Cerati in una sua delle ultime interviste, disse di stare attenti a me, perché faccio sembrare bella anche la malattia mentale. In ogni immagine voglio ricordare che l’essere umano è simile a Dio. L’immondizia in cui è costretto a vivere è un’altra cosa. Non puoi frullare l’umano con lo sterco.

C’è anche lo sterco, dove vive, a Roma?

Sì, nelle Asl, agli sportelli dei Cup dove gli anziani fanno la fila e se ne vanno via zitti zitti dopo aver sentito la cifra che dovranno pagare. Una delle scene più tristi che ho visto per il mondo. E che normalità, è diventata. In pratica, viene detto loro “fatti da parte e muori in silenzio”. A Milano ci sono molti senzatetto, a Roma sono in ogni piazza. Ma Robin Hood dov’è? E Zorro? Prima o poi torneranno.

Lo faranno davvero?

Scherzo, ma spero ancora davvero nella coscienza delle persone che con la loro consapevolezza spazzino via tutto lo sterco.

I vescovi le chiesero delle foto per illustrare il Catechismo.

All’inizio non volevo accettare, c’era poco tempo, ma monsignor Giuseppe Betori, allora a capo della Cei, mi disse di scegliere dal mio lavoro. E quando su Avvenire protestarono in molti, lui emise un comunicato per dire che foto così non passano mai di moda. Una delle avventure più belle della mia vita: era una sfida difficile, illustrare l’incontro con Cristo. Scelsi una delle foto scattate di ritorno dalla cattedrale di Trani, che si affaccia sul mare, protesa verso gli altri popoli. Ogni mattina passavo davanti a dei pescatori, ho proposto quella in cui mi guardano con gli occhi grandi e sgranati, come a dire: «Sei ancora qui?». Per l’ultimo capitolo, la Passione, ho fatto un azzardo, inviando la foto di ragazzi e ragazze in pausa pranzo nei capannoni appena imbiancati della fiera di Reggio Calabria. Faceva caldo, e la luce del sole mostrava le forme delle ragazze.

La accettarono?

Certo, nessuna censura. E pensi che nessun giornale aveva mai voluto pubblicarla. C’è qualcosa di sacrale, in quella foto, nella luce e nelle forme.

Qualche anno fa invece Forza Nuova ha usato un suo scatto – ritrae quattro donne che, davanti alla polizia schierata, difendono la loro casa di lamiere sulla Tiburtina a metà anni Settanta – nella locandina di un suo corteo.

In quegli stessi giorni a Roma Nord l’estrema sinistra pubblicava in un volantino la foto – a mio parere palesemente di destra – dei Marines americani che si raggruppano e piantano la bandiera, togliendo gli elmetti e con una bandiera rossa. A volte mi viene da pensare che ci sia un ufficio che contiene le scrivanie della destra e della sinistra insieme, e che una donna delle pulizie per puro caso scambi le carte da un tavolo all’altro. Oggi le campagne elettorali sono gestite dalle stesse agenzie per la destra e la sinistra. La politica non è più nelle nostre mani.

Conviene rassegnarsi?

Una delle storie più belle che ho sentito l’ha raccontata Felix, il figlio di Paul Klee. Era sempre con il padre, e racconta dello studio in cui il pittore tracciava linee mentre fuori sui muri c’erano le linee di sangue dei ventri e dei cervelli di coloro che venivano giustiziati per strada. Suo padre non se ne fregava, viveva come i monaci che con i barbari si ritirarono sulle isole di scogli e poi tornarono per insegnare a scrivere al popolo.

© Riproduzione riservata