Riuscirà ad aprire definitivamente il mercato editoriale globale a quella letteratura nazionale che sfugge alle rappresentazioni stereotipate, aggiornando l’immagine del Paese nel mondo?

Se sei uno scrittore argentino e vuoi che il mondo ti legga, scegli il realismo magico. Se sei una scrittrice polacca, meglio allora un romanzo malinconico, ambientato in qualche campagna sperduta e pieno di personaggi bizzarri. A elencare questi consigli – non privi di una bella dose di sarcasmo – è Jennifer Croft, traduttrice e autrice statunitense, che ho incontrato nella redazione newyorkese di una rivista prima dell’inizio di un suo workshop. Quel giorno, insieme agli studenti, abbiamo parlato di stereotipi, immaginari appiccicosi e aspettative del pubblico, di mercati editoriali e di sovversioni del canone. Croft è la voce inglese del premio Nobel per la Letteratura del 2018 Olga Tokarczuk e degli argentini Federico Falco e Pedro Mairal: anni di scouting e di proposte agli editori le fanno affermare con sufficiente autorevolezza quali sono le caratteristiche che permettono a un libro di essere tradotto e di diventare, anche suo malgrado, il perfetto emblema della letteratura di un Paese. Croft confessava che il problema, come sa bene chiunque abbia avuto a che fare con traduzioni, borse di studio e premi, non è la mancanza di varietà all’interno dei mercati letterari locali, ma la visione bidimensionale che spesso all’estero si ha di uno specifico territorio. Il Sudamerica non è solo magia, donne passionali che muoiono di consunzione e poeti squattrinati, eppure queste immagini fanno ancora parte della nostra idea generica di letteratura latinoamericana. I cliché rappresentano la versione familiare e rassicurante di un Paese lontano, proprio per questo più facilmente vendibile all’estero.

Una decina di anni fa, nel momento in cui scrittori africani come Chimamanda Ngozi Adichie, Teju Cole e Taiye Selasi godevano di notevole interesse da parte della stampa, il keniano Binyavanga Wainaina (anche lui parte della medesima generazione cosmopolita di autori) ha pubblicato un pezzo dal titolo Come scrivere dell’Africa. L’articolo, che si strutturava come un ironico manuale, suggeriva ai romanzieri del continente di parlarne come se fosse un solo Paese, “caldo e polveroso con praterie ondulate e branchi di animali e gente alta e magra che muore di fame”. Nessun bisogno di descrizioni accurate, assicurava: “54 nazioni e 900 milioni di persone […] troppo occupate a patire la fame e a morire e a preoccuparsi e a emigrare per leggere il tuo libro”. Come a dire, dai ai lettori occidentali qualche descrizione romantica, evocativa e generica e lascia stare la quotidianità delle relazioni d’amore, la vita intellettuale e lavorativa della città, perché loro di certo non hanno comprato il tuo libro per questo: meglio inserire qualche riferimento alla luce o ambientare una scena in una discoteca chiamata Tropicana, tra prostitute, mercenari ed expat. Quella di Wainaina è satira su un atteggiamento che conosciamo fin troppo bene, per cui riduciamo società complesse, contraddittorie e perfino continenti a una serie di tratti, impressioni e luoghi comuni che, pur avendo ancora una labile relazione con la realtà, prendono il posto della comprensione. Americanah, l’opera più nota di Chimamanda Ngozi Adichie, del resto era stata scritta proprio in reazione al concetto di “storia unica”. In quel romanzo la scrittrice nigeriana racconta la vita di Ifemelu, emigrata dalla Nigeria negli Stati Uniti per frequentare Princeton, le sue malinconie e, soprattutto, i cliché razzisti con cui si trova a fare i conti. Se leggerlo vi ha fatto venire il senso di colpa per tutte le volte che avete detto “Africa” in senso generale o per l’ignoranza nei confronti della storia e della cultura nigeriane, non è un caso: parte del fascino di quel libro sta proprio nell’umiliazione di una certa superbia occidentale.

M/M (PARIS)

Prima però che iniziate a fare ammenda e corriate ai ripari leggendo più autori non europei, fermatevi un attimo a riflettere su cosa è oggi l’Italia vista da fuori, quali stereotipi stucchevoli e datati sono ancora strutturali all’immagine del nostro Paese all’estero. Invitata nel 2024 al Festivaletteratura di Mantova da Vincenzo Latronico, la critica tedesca Anna Vollmer, che negli anni si è occupata molto di narrativa italiana, ha dichiarato che se un tedesco cercasse oggi di scoprire cos’è l’Italia senza esserci mai stato, usando come osservatorio soltanto i libri degli ultimi anni, la immaginerebbe come un Paese abitato da vecchie donne con fattezze di streghe che vivono tutte in province isolate. A leggerci da fuori, insomma, sembrerebbe che in Italia non esistano né telefoni né internet e che ancora andiamo a farci togliere il malocchio dalla fattucchiera. Quello su cui Vollmer vuole spingerci a riflettere non è tanto l’interpretazione romantica della vita lenta creata da profili Instagram come @italysegreta, o dalla sfilza di serie e film targati Netflix tutti uguali e intitolati La dolce villa o Love & Gelato, ma il fatto che quegli stessi archetipi consunti e riciclati abitano ancora oggi la letteratura prodotta in Italia. O, meglio, che questi archetipi sono ciò che della letteratura contemporanea continua a essere più amato all’estero.

Quando si parla di autori italiani che hanno incontrato un grande successo internazionale non si tarda mai a fare il nome di Elena Ferrante, soprattutto nel contesto del mercato anglosassone, lo stesso che poi produce quelle fiction stucchevoli in cui si vola in Italia per riscoprire l’amore o sé stessi. Proprio negli Stati Uniti, infatti, l’uscita di Storia di chi fugge e di chi resta, il terzo volume della tetralogia, ha provocato una vera e propria Ferrante fever. Dopo oltre un decennio, la “ferrantinite” non sembra essere passata, tanto che lo scorso anno il New York Times ha incoronato L’amica geniale come miglior libro di questo secolo. Inserire Elena Ferrante all’inizio di una riflessione sulla ricezione della letteratura italiana oltre confine rischia, però, di risultare una scelta ambigua: il pericolo è suggerire che sia stata accolta calorosamente proprio perché alimenta una visione parziale e troppo familiare del nostro Paese e questo non è del tutto vero.

Certo, va riconosciuto che Elena e Lila, la loro vita nel rione, lo sfondo del Sud Italia, l’infinita lotta per l’emancipazione femminile in una società conservatrice, l’intreccio tra antico e moderno, sono senza ombra di dubbio alcune delle ragioni per cui questo libro è stato accolto con grande calore all’estero (ma anche in Italia, che non è al riparo da esotizzazioni interne). Tuttavia va notato che L’amica geniale è un miracolo letterario: coniuga una scrittura forte con una grande leggibilità, due aspetti che ne fanno un ottimo candidato per diventare un romanzo popolare. Quei personaggi straordinari e gli ambienti evocativi in cui si muovono posano poi su una struttura intellettuale così ricca da rendere i romanzi di Ferrante interpretabili su infiniti piani, dalla psicanalisi ai rapporti di classe e di genere. Insomma, quelli che paiono come stereotipi di una tradizione letteraria in Ferrante vengono demistificati e i luoghi comuni sovvertiti. Romanzi che riescono a lavorare su così tanti livelli, restando accessibili a tutti, sono davvero rari.

Se un po’ dell’interesse per la storia di Elena e Lila è da spiegarsi con una certa passione per l’Italia del Sud (non a caso in inglese la serie di quattro romanzi è chiamata Neapolitan Quartet), è proprio negli Stati Uniti che L’amica geniale ha ricevuto attenzione e plauso della critica in gran misura più positivi e soddisfacenti che in patria, dove Ferrante non ha vinto nessuno dei maggiori premi letterari. Un’asimmetria simile, ma molto più evidente, si è avuta anche nel caso di Goliarda Sapienza: già parzialmente pubblicato durante la vita dell’autrice, L’arte della gioia è salito alla ribalta in Italia soltanto dopo essere diventato un caso editoriale in Francia nel 2005.

Quindi possiamo giusto sperare che i libri con le fattucchiere, i borghi che paiono presepi e la decadenza romana siano, perlomeno, raccontati bene? Be’, è vero che, pur con tutte le dovute postille, sono ancora questi i caratteri che paiono definire ciò che è “italiano”. I film di Sorrentino, in questo senso, sono esempi di come la celebrazione della “grande bellezza”, anche quando accompagnata da ironia o sarcasmo, può rappresentare una corsia preferenziale verso il cuore del pubblico straniero.

Tant’è che, malgrado o forse per calcoli di marketing, sono molti i titoli italiani che tradotti all’estero vengono promossi proprio per la loro più o meno profonda aderenza ai cliché. Anna Vollmer citava Michela Murgia tra le autrici che hanno subito questo trattamento, ma è quasi impossibile leggere una recensione di Farewell, ghosts (Addio fantasmi) di Nadia Terranova senza trovare un riferimento a Elena Ferrante, e vale lo stesso per A girl returned (L’Arminuta) di Donatella Di Pietrantonio. L’edizione inglese di Camere separate di Pier Vittorio Tondelli è stata pubblicata con una prefazione di André Aciman, autore del romanzo da cui Guadagnino ha tratto il film Chiamami col tuo nome, anche quello diventato emblema di una certa, lussuosa “vita lenta” italiana.

Soprattutto in Paesi come gli Stati Uniti in cui si traduce poco (una percentuale che si attesta tra il 3 e il 7 per cento di tutto il pubblicato) è buona pratica provare ad affratellarsi con titoli e autori già noti, per non rischiare di cadere nel nulla. Il pericolo, però, è quello individuato all’inizio: scrivere (ma anche solo presentare) un libro come manifesto del realismo magico, del folklore polacco, della resilienza africana o del sud italiano. E persino ricorrere al giusto sponsor non è garanzia di successo: neppure le celebrità riescono a fare da traino per altri nomi o a creare lo spazio per un apprezzamento più profondo della letteratura di un altro Paese. A volte il pubblico vuole solo di più della stessa cosa, che ormai è diventata loro familiare: più Kundera se sei ceco, più Tokarczuk se sei polacco, e provate a farvi venire in mente il nome di un altro scrittore rumeno che non sia Cărtărescu.

Questi discorsi, in ogni caso, valgono esclusivamente per la letteratura di finzione. Le cose per la saggistica in traduzione vanno molto peggio: come ricordava un agente letterario italiano di stanza a New York, la tendenza a cercare autori locali che trattino dei temi più disparati – dall’AI al cambiamento climatico e ai femminismi – è stata solo amplificata dalla pandemia. Del resto, perché tradurre un libro di un autore straniero e sobbarcarsi una promozione non del tutto facile quando puoi far scrivere qualcuno che è già noto al tuo pubblico? Ci sono eccezioni come Carlo Rovelli che riescono a conquistare i mercati stranieri, ma rappresentano appunto l’eccezione a un certo provincialismo che serpeggia negli ambienti editoriali.

Non mancano, però, gli spazi e le istituzioni che si fanno carico del difficile compito di promuovere la cultura italiana all’estero, uscendo da questi paradigmi familiari. Il sito newitalianbooks, promosso da Treccani insieme a enti ministeriali, sostiene l’editoria dirigendo il suo impegno verso agenti, traduttori e istituti di cultura italiani e stranieri. L’IIC di Amburgo sponsorizza ogni anno la partecipazione di un esordiente al Festival europeo del romanzo d’esordio a Kiel. Quello di New York organizza, insieme alla Federazione Unitaria Italiana Scrittori, il premio The Bridge, che finanzia le spese di traduzione di un libro italiano e di uno statunitense, di narrativa e di saggistica, da una lingua all’altra, per favorire la comprensione reciproca e la diffusione della nostra lingua; con l’iniziativa Multipli Forti si propone di costruire un ponte letterario invitando gli scrittori italiani oltreoceano a presentarsi a un nuovo pubblico.

«Insegno italiano negli Stati Uniti da dieci anni e mi sono accorto da subito che uno degli stereotipi più grandi che ancora accompagna la percezione dell’Italia è l’idea di un Paese da cartolina poco “aggiornato”», racconta Iuri Moscardi, che collabora all’organizzazione della manifestazione. «Penso però che le voci di autori e autrici come Michela Murgia, Walter Siti, Djarah Kan, Nadeesha Uyangoda, Giorgio Vasta, Emanuela Anechoum e Andrea Bajani abbiano mostrato l’estrema ricchezza della nostra produzione contemporanea. Gli eventi di Multipli Forti coinvolgono persone che lavorano nell’editoria e permettono anche ai non addetti ai lavori di incontrare direttamente autori e autrici, fatto per nulla scontato se consideriamo le bassissime percentuali di libri stranieri tradotti negli Usa».

Crescono dunque gli italiani che escono dal circuito nazionale e che lo fanno senza il bisogno di personaggi che imbracciano una lupara. D’altronde quando nel 2017 Francesco Pacifico ha tradotto in inglese il suo Class. Vite infelici di romani mantenuti a New York ha mostrato che il gioco delle proiezioni culturali non è affatto univoco: se gli americani vanno in visibilio quando qualcuno scrive “gelato” e parla di Fellini nei romanzi italiani, i figli di papà romani si trasferiscono negli Stati Uniti per fare i lavori cool e vivere nei quartieri giusti. Leggere Class, in particolare in traduzione, mostra le ombre lunghe dei miti che faticano a morire, anche se poi New York sembra deludere tutti gli ingenui che sognano l’America e la Roma di Pacifico, lontana dal centro, è molto più sporca, sudata e confusa di quanto si aspetterebbero oltreoceano. «Il mio romanzo parla del loro provincialismo oltre che del nostro», spiega. Quando gli faccio notare che Class fa ridere in inglese, ma disperare in originale, commenta che «in inglese meni dal basso, mentre in italiano ti fa piangere perché parla delle velleità». Ho una conversazione simile con Vincenzo Latronico, incluso nella shortlist dell’International Booker Prize 2025 con Le perfezioni, storia di una coppia di expat italiani a Berlino, scritto con un impianto à la Perec: un perfetto romanzo europeo, insomma. «Volevo raccontare un’esperienza che fosse mia in quanto italiano, ma al contempo che uscisse dall’Italia delle pizze e delle madonne», racconta. Quando gli chiedo qual è stata l’accoglienza del libro, ora che è pubblicato in gran parte d’Europa e nel mondo anglosassone, mi risponde che lo ha sorpreso. Se in Italia il romanzo ha incontrato una reazione infastidita, simile a quella verso le aspirazioni poco modeste del libro di Pacifico, per i tedeschi la sua versione di Berlino è piatta e priva di sfumature, «a loro dire tipica di uno straniero» che non sa bene come raccontare la realtà del loro Paese. A stupirlo però, continua Latronico, non è tanto questo, quanto il fatto che il pubblico del Regno Unito non sembra aver avuto gli stessi problemi di immedesimazione degli italiani. Lo ha visto accadere alle presentazioni: «I lettori inglesi dicono “parla di me” e basta. E, pensa un po’, un paio di pagine di meme lo usano come scorciatoia per identificare un certo tipo di persona. Mi sembra che tutto questo riveli qualcosa. Forse il pubblico inglese, meno sensibile alle differenze culturali perché si trova al centro e non alla periferia del sistema culturale, riesce a ignorare lo specifico sudeuropeo di cui scrivo e immedesimarsi più facilmente?».

È un dato di fatto che siano i premi e il mercato anglofoni a rivelarsi determinanti per il successo di autori internazionali.

Se sei uno scrittore argentino e vuoi che il mondo ti legga, scegli il realismo magico. Se sei una scrittrice polacca, meglio allora un romanzo malinconico, ambientato in qualche campagna sperduta e pieno di personaggi bizzarri. A elencare questi consigli – non privi di una bella dose di sarcasmo – è Jennifer Croft, traduttrice e autrice statunitense, che ho incontrato nella redazione newyorkese di una rivista prima dell’inizio di un suo workshop. Quel giorno, insieme agli studenti, abbiamo parlato di stereotipi, immaginari appiccicosi e aspettative del pubblico, di mercati editoriali e di sovversioni del canone. Croft è la voce inglese del premio Nobel per la Letteratura del 2018 Olga Tokarczuk e degli argentini Federico Falco e Pedro Mairal: anni di scouting e di proposte agli editori le fanno affermare con sufficiente autorevolezza quali sono le caratteristiche che permettono a un libro di essere tradotto e di diventare, anche suo malgrado, il perfetto emblema della letteratura di un Paese. Croft confessava che il problema, come sa bene chiunque abbia avuto a che fare con traduzioni, borse di studio e premi, non è la mancanza di varietà all’interno dei mercati letterari locali, ma la visione bidimensionale che spesso all’estero si ha di uno specifico territorio. Il Sudamerica non è solo magia, donne passionali che muoiono di consunzione e poeti squattrinati, eppure queste immagini fanno ancora parte della nostra idea generica di letteratura latinoamericana. I cliché rappresentano la versione familiare e rassicurante di un Paese lontano, proprio per questo più facilmente vendibile all’estero.

La loro emersione è l’effetto secondario di un mercato editoriale così tanto centrato su un’unica lingua che ha reso la letteratura in traduzione un genere tutto suo.

Una decina di anni fa, nel momento in cui scrittori africani come Chimamanda Ngozi Adichie, Teju Cole e Taiye Selasi godevano di notevole interesse da parte della stampa, il keniano Binyavanga Wainaina (anche lui parte della medesima generazione cosmopolita di autori) ha pubblicato un pezzo dal titolo Come scrivere dell’Africa. L’articolo, che si strutturava come un ironico manuale, suggeriva ai romanzieri del continente di parlarne come se fosse un solo Paese,

“caldo e polveroso con praterie ondulate e branchi di animali e gente

alta e magra che muore di fame”. Nessun bisogno di descrizioni accurate, assicurava: “54 nazioni e 900 milioni di persone […] troppo occupate a patire la fame e a morire e a preoccuparsi e a emigrare per leggere il tuo libro”. Come a dire, dai ai lettori occidentali qualche descrizione romantica, evocativa e generica e lascia stare la quotidianità delle relazioni d’amore, la vita intellettuale e lavorativa della città, perché loro di certo non hanno comprato il tuo libro per questo: meglio inserire qualche riferimento alla luce o ambientare una scena in una discoteca chiamata Tropicana, tra prostitute, mercenari ed expat. Quella di Wainaina è satira su un atteggiamento che conosciamo fin troppo bene, per cui riduciamo società complesse, contraddittorie e perfino continenti a una serie di tratti, impressioni e luoghi comuni che, pur avendo ancora una labile relazione con la realtà, prendono il posto della comprensione. Americanah, l’opera più nota di Chimamanda Ngozi Adichie, del resto era stata scritta proprio in reazione al concetto di “storia unica”. In quel romanzo la scrittrice nigeriana racconta la vita di Ifemelu, emigrata dalla Nigeria negli Stati Uniti per frequentare Princeton, le sue malinconie e, soprattutto, i cliché razzisti con cui si trova a fare i conti. Se leggerlo vi ha fatto venire il senso di colpa per tutte le volte che avete detto “Africa” in senso generale o per l’ignoranza nei confronti della storia e della cultura nigeriane, non è un caso: parte del fascino di quel libro sta proprio nell’umiliazione di una certa superbia occidentale.

Prima però che iniziate a fare ammenda e corriate ai ripari leggendo più autori non europei, fermatevi un attimo a riflettere su cosa è oggi l’Italia vista da fuori, quali stereotipi stucchevoli e datati sono ancora strutturali all’immagine del nostro Paese all’estero. Invitata nel 2024 al Festivaletteratura di Mantova da Vincenzo Latronico, la critica tedesca Anna Vollmer, che negli anni si è occupata molto di narrativa italiana, ha dichiarato che se un tedesco cercasse oggi di scoprire cos’è l’Italia senza esserci mai stato, usando come osservatorio soltanto i libri degli ultimi anni, la immaginerebbe come un Paese abitato da vecchie donne con fattezze di streghe che vivono tutte in province isolate. A leggerci da fuori, insomma, sembrerebbe che in Italia non esistano né telefoni né internet e che ancora andiamo a farci togliere il malocchio dalla fattucchiera. Quello su cui Vollmer vuole spingerci a riflettere non è tanto l’interpretazione romantica della vita lenta creata da profili Instagram come @italysegreta, o dalla sfilza di serie e film targati Netflix tutti uguali e intitolati La dolce villa o Love & Gelato, ma il fatto che quegli stessi archetipi consunti e riciclati abitano ancora oggi la letteratura prodotta in Italia. O, meglio, che questi archetipi sono ciò che della letteratura contemporanea continua a essere più amato all’estero.

Quando si parla di autori italiani che hanno incontrato un grande successo internazionale non si tarda mai a fare il nome di Elena Ferrante, soprattutto nel contesto del mercato anglosassone, lo stesso che poi produce quelle fiction stucchevoli in cui si vola in Italia per riscoprire l’amore o sé stessi. Proprio negli Stati Uniti, infatti, l’uscita di Storia di chi fugge e di chi resta, il terzo volume della tetralogia, ha provocato una vera e propria Ferrante fever. Dopo oltre un decennio, la “ferrantinite” non sembra essere passata, tanto che lo scorso anno il New York Times ha incoronato L’amica geniale come miglior libro di questo secolo. Inserire Elena Ferrante all’inizio di una riflessione sulla ricezione della letteratura italiana oltre confine rischia, però, di risultare una scelta ambigua: il pericolo è suggerire che sia stata accolta calorosamente proprio perché alimenta una visione parziale e troppo familiare del nostro Paese e questo non è del tutto vero.

Certo, va riconosciuto che Elena e Lila, la loro vita nel rione, lo sfondo del Sud Italia, l’infinita lotta per l’emancipazione femminile in una società conservatrice, l’intreccio tra antico e moderno, sono senza ombra di dubbio alcune delle ragioni per cui questo libro è stato accolto con grande calore all’estero (ma anche in Italia, che non è al riparo da esotizzazioni interne). Tuttavia va notato che L’amica geniale è un miracolo letterario: coniuga una scrittura forte con una grande leggibilità, due aspetti che ne fanno un ottimo candidato per diventare un romanzo popolare. Quei personaggi straordinari e gli ambienti evocativi in cui si muovono posano poi su una struttura intellettuale così ricca da rendere i romanzi di Ferrante interpretabili su infiniti piani, dalla psicanalisi ai rapporti di classe e di genere. Insomma, quelli che paiono come stereotipi di una tradizione letteraria in Ferrante vengono demistificati e i luoghi comuni sovvertiti. Romanzi che riescono a lavorare su così tanti livelli, restando accessibili a tutti, sono davvero rari.

Se un po’ dell’interesse per la storia di Elena e Lila è da spiegarsi con una certa passione per l’Italia del Sud (non a caso in inglese la serie di quattro romanzi è chiamata Neapolitan Quartet), è proprio negli Stati Uniti che L’amica geniale ha ricevuto attenzione e plauso della critica in gran misura più positivi e soddisfacenti che in patria, dove Ferrante non ha vinto nessuno dei maggiori premi letterari. Un’asimmetria simile, ma molto più evidente, si è avuta anche nel caso di Goliarda Sapienza: già parzialmente pubblicato durante la vita dell’autrice, L’arte della gioia è salito alla ribalta in Italia soltanto dopo essere diventato un caso editoriale in Francia nel 2005.

Quindi possiamo giusto sperare che i libri con le fattucchiere, i borghi che paiono presepi e la decadenza romana siano, perlomeno, raccontati bene? Be’, è vero che, pur con tutte le dovute postille, sono ancora questi i caratteri che paiono definire ciò che è “italiano”. I film di Sorrentino, in questo senso, sono esempi di come la celebrazione della “grande bellezza”, anche quando accompagnata da ironia o sarcasmo, può rappresentare una corsia preferenziale verso il cuore del pubblico straniero.

Tant’è che, malgrado o forse per calcoli di marketing, sono molti i titoli italiani che tradotti all’estero vengono promossi proprio per la loro più o meno profonda aderenza ai cliché. Anna Vollmer citava Michela Murgia tra le autrici che hanno subito questo trattamento, ma è quasi impossibile leggere una recensione di Farewell, ghosts (Addio fantasmi) di Nadia Terranova senza trovare un riferimento a Elena Ferrante, e vale lo stesso per A girl returned (L’Arminuta) di Donatella Di Pietrantonio. L’edizione inglese di Camere separate di Pier Vittorio Tondelli è stata pubblicata con una prefazione di André Aciman, autore del romanzo da cui Guadagnino ha tratto il film Chiamami col tuo nome, anche quello diventato emblema di una certa, lussuosa “vita lenta” italiana.

Soprattutto in Paesi come gli Stati Uniti in cui si traduce poco (una percentuale che si attesta tra il 3 e il 7 per cento di tutto il pubblicato) è buona pratica provare ad affratellarsi con titoli e autori già noti, per non rischiare di cadere nel nulla. Il pericolo, però, è quello individuato all’inizio: scrivere (ma anche solo presentare) un libro come manifesto del realismo magico, del folklore polacco, della resilienza africana o del sud italiano. E persino ricorrere al giusto sponsor non è garanzia di successo: neppure le celebrità riescono a fare da traino per altri nomi o a creare lo spazio per un apprezzamento più profondo della letteratura di un altro Paese. A volte il pubblico vuole solo di più della stessa cosa, che ormai è diventata loro familiare: più Kundera se sei ceco, più Tokarczuk se sei polacco, e provate a farvi venire in mente il nome di un altro scrittore rumeno che non sia Cărtărescu.

Questi discorsi, in ogni caso, valgono esclusivamente per la letteratura di finzione. Le cose per la saggistica in traduzione vanno molto peggio: come ricordava un agente letterario italiano di stanza a New York, la tendenza a cercare autori locali che trattino dei temi più disparati – dall’AI al cambiamento climatico e ai femminismi – è stata solo amplificata dalla pandemia. Del resto, perché tradurre un libro di un autore straniero e sobbarcarsi una promozione non del tutto facile quando puoi far scrivere qualcuno che è già noto al tuo pubblico? Ci sono eccezioni come Carlo Rovelli che riescono a conquistare i mercati stranieri, ma rappresentano appunto l’eccezione a un certo provincialismo che serpeggia negli ambienti editoriali.

Non mancano, però, gli spazi e le istituzioni che si fanno carico del difficile compito di promuovere la cultura italiana all’estero, uscendo da questi paradigmi familiari. Il sito newitalianbooks, promosso da Treccani insieme a enti ministeriali, sostiene l’editoria dirigendo il suo impegno verso agenti, traduttori e istituti di cultura italiani e stranieri. L’IIC di Amburgo sponsorizza ogni anno la partecipazione di un esordiente al Festival europeo del romanzo d’esordio a Kiel. Quello di New York organizza, insieme alla Federazione Unitaria Italiana Scrittori, il premio The Bridge, che finanzia le spese di traduzione di un libro italiano e di uno statunitense, di narrativa e di saggistica, da una lingua all’altra, per favorire la comprensione reciproca e la diffusione della nostra lingua; con l’iniziativa Multipli Forti si propone di costruire un ponte letterario invitando gli scrittori italiani oltreoceano a presentarsi a un nuovo pubblico.

«Insegno italiano negli Stati Uniti da dieci anni e mi sono accorto da subito che uno degli stereotipi più grandi che ancora accompagna la percezione dell’Italia è l’idea di un Paese da cartolina poco “aggiornato”», racconta Iuri Moscardi, che collabora all’organizzazione della manifestazione. «Penso però che le voci di autori e autrici come Michela Murgia, Walter Siti, Djarah Kan, Nadeesha Uyangoda, Giorgio Vasta, Emanuela Anechoum e Andrea Bajani abbiano mostrato l’estrema ricchezza della nostra produzione contemporanea. Gli eventi di Multipli Forti coinvolgono persone che lavorano nell’editoria e permettono anche ai non addetti ai lavori di incontrare direttamente autori e autrici, fatto per nulla scontato se consideriamo le bassissime percentuali di libri stranieri tradotti negli Usa».

Crescono dunque gli italiani che escono dal circuito nazionale e che lo fanno senza il bisogno di personaggi che imbracciano una lupara. D’altronde quando nel 2017 Francesco Pacifico ha tradotto in inglese il suo Class. Vite infelici di romani mantenuti a New York ha mostrato che il gioco delle proiezioni culturali non è affatto univoco: se gli americani vanno in visibilio quando qualcuno scrive “gelato” e parla di Fellini nei romanzi italiani, i figli di papà romani si trasferiscono negli Stati Uniti per fare i lavori cool e vivere nei quartieri giusti. Leggere Class, in particolare in traduzione, mostra le ombre lunghe dei miti che faticano a morire, anche se poi New York sembra deludere tutti gli ingenui che sognano l’America e la Roma di Pacifico, lontana dal centro, è molto più sporca, sudata e confusa di quanto si aspetterebbero oltreoceano. «Il mio romanzo parla del loro provincialismo oltre che del nostro», spiega. Quando gli faccio notare che Class fa ridere in inglese, ma disperare in originale, commenta che «in inglese meni dal basso, mentre in italiano ti fa piangere perché parla delle velleità». Ho una conversazione simile con Vincenzo Latronico, incluso nella shortlist dell’International Booker Prize 2025 con Le perfezioni, storia di una coppia di expat italiani a Berlino, scritto con un impianto à la Perec: un perfetto romanzo europeo, insomma. «Volevo raccontare un’esperienza che fosse mia in quanto italiano, ma al contempo che uscisse dall’Italia delle pizze e delle madonne», racconta. Quando gli chiedo qual è stata l’accoglienza del libro, ora che è pubblicato in gran parte d’Europa e nel mondo anglosassone, mi risponde che lo ha sorpreso. Se in Italia il romanzo ha incontrato una reazione infastidita, simile a quella verso le aspirazioni poco modeste del libro di Pacifico, per i tedeschi la sua versione di Berlino è piatta e priva di sfumature, «a loro dire tipica di uno straniero» che non sa bene come raccontare la realtà del loro Paese. A stupirlo però, continua Latronico, non è tanto questo, quanto il fatto che il pubblico del Regno Unito non sembra aver avuto gli stessi problemi di immedesimazione degli italiani. Lo ha visto accadere alle presentazioni: «I lettori inglesi dicono “parla di me” e basta. E, pensa un po’, un paio di pagine di meme lo usano come scorciatoia per identificare un certo tipo di persona. Mi sembra che tutto questo riveli qualcosa. Forse il pubblico inglese, meno sensibile alle differenze culturali perché si trova al centro e non alla periferia del sistema culturale, riesce a ignorare lo specifico sudeuropeo di cui scrivo e immedesimarsi più facilmente?».

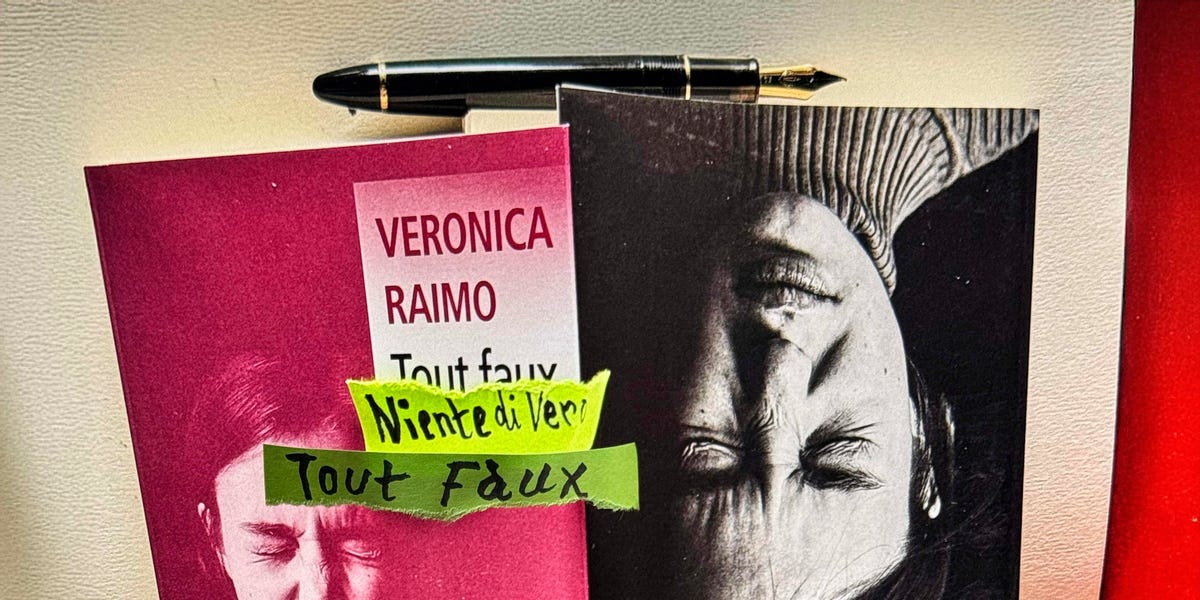

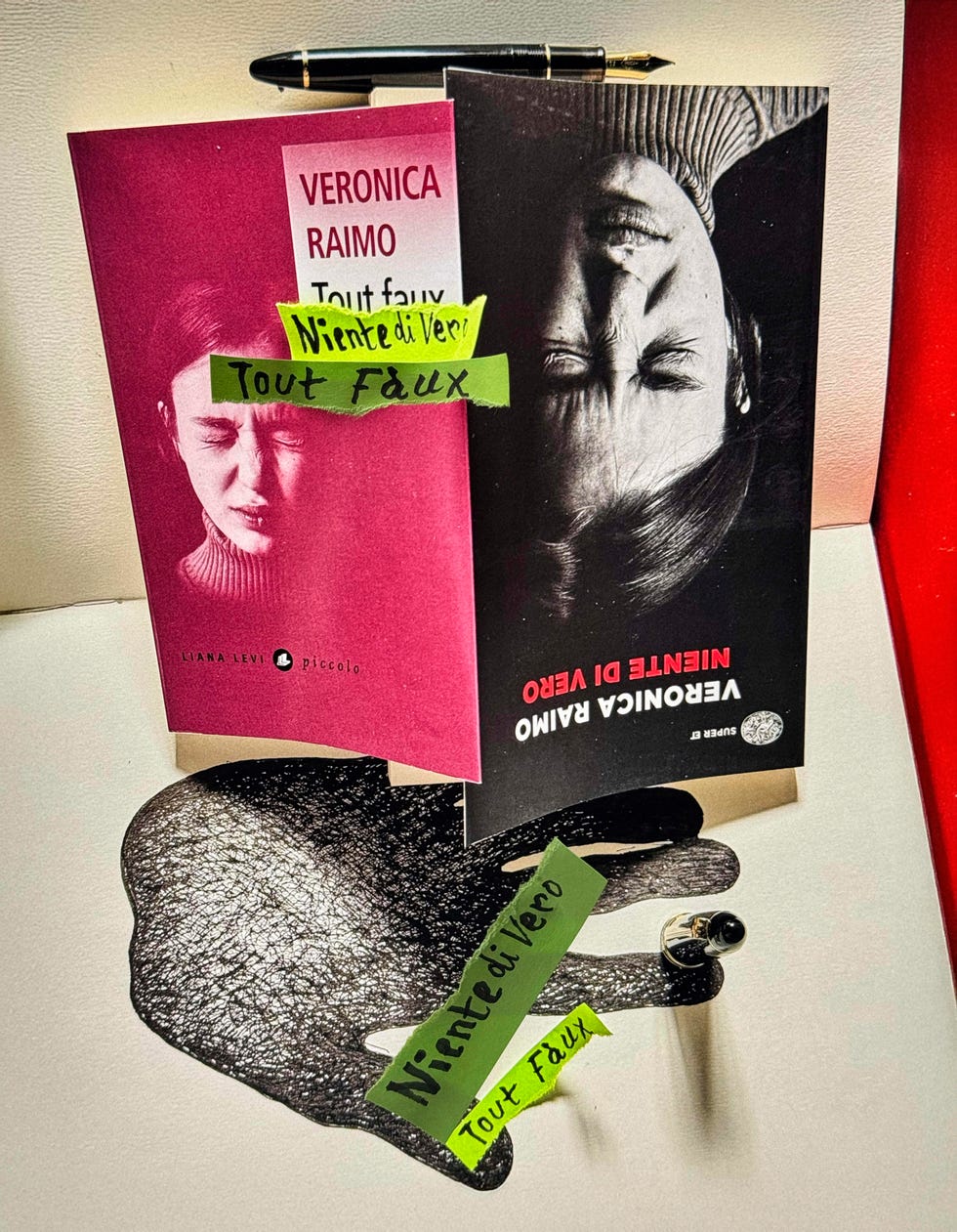

Interrogativi comuni a chi ha vissuto a lungo all’estero, come lo stesso Latronico, Chiara Barzini, Claudia Durastanti e Olga Campofreda, che abita ormai da tempo in Gran Bretagna. «Ho scritto Ragazze perbene interamente a Londra, ma è ambientato in modo preponderante in Italia», racconta. «La mia protagonista è, come me, una expat e degli expat porta con sé lo sguardo straniato su un contesto che altrimenti sarebbe stato familiare. Se ci sono stereotipi, sono presentati con ironia, alcune tradizioni vengono criticate e messe in discussione, ma niente è romanticizzato». Se nel caso di La straniera di Durastanti la condizione di estraneità si fa molteplice, impigliata tra la provenienza statunitense, l’infanzia lucana e l’età adulta tra Londra e Roma, tanto da diventare quasi una questione esistenziale, viene da chiedersi se anche questi altri autori non vivano una simile incertezza rispetto a quale sia la loro vera madrepatria, almeno in campo letterario. Cosa vuol dire, infatti, scrivere un libro italiano quando cresciamo con continui riferimenti altri? «Mi sono formata come lettrice all’inizio degli anni Duemila, quando si traducevano Zadie Smith, Dave Eggers, Jonathan Safran Foer, ma anche David Foster Wallace, da cui la mia generazione ha imparato l’ironia e una sfrenata libertà rispetto a quello che la lingua può fare sulla pagina scritta», ricorda Campofreda. Non bisogna dimenticare che tanti degli scrittori citati – a cui si aggiunge Veronica Raimo, nominata all’International Booker Prize del 2024 – sono anche traduttori dall’inglese. «Molti di noi si sono definiti in base o in opposizione a una miriade di scrittori anglofoni, da Joan Didion a Don De Lillo, da Susan Sontag a Stephen King», chiosa Latronico. Difficile che questo non complichi il concetto di radici.

La nozione stessa di letteratura nazionale sembra quindi farsi via via più fumosa, per le affiliazioni tra autori di origini e Paesi diversi. Significa che stiamo salutando le patrie lettere per abbracciare una narrativa più cosmopolita? Non proprio: a guardare bene pare che da questo mescolamento a uscirne vincitrice sia proprio la produzione in lingua inglese, sempre più determinante in fatto di gusti e riferimenti. Questo dominio, che è insieme economico e culturale, non coincide però con un momento di vera vitalità della letteratura anglofona. Basta leggere uno dei tanti romanzi americani dell’anno per notare come anche i titoli incensati dalla critica siano sempre più il risultato di corsi di scrittura creativa, oggetti lisci e inerti, scritti al riparo da sperimentalismi incauti. Si tratta di un’influenza, dunque, dalla quale è bene guardarsi, con buona pace del postmoderno.

È però un dato di fatto che siano proprio i premi e il mercato anglofoni a rivelarsi determinanti per il successo di autori internazionali: la notorietà della sudcoreana Han Kang, del norvegese Karl Ove Knausgård e della stessa Tokarczuk sono frutto di una lotteria imprevedibile della fama, influenzata da un mercato che tra l’altro, come abbiamo visto, traduce ben poco.

L’emersione di questi nomi, in ogni caso, non è casuale, ma piuttosto l’effetto secondario di un mercato editoriale così tanto centrato su un’unica lingua che ha finito per rendere la letteratura in traduzione un genere tutto suo, diretto magari a palati più raffinati. Campofreda racconta di essersene accorta di recente parlando con una donna inglese che stava organizzando un book club e voleva inserire in programma anche qualcosa “in traduzione”, un’etichetta che ha tanto senso quanto quella di “world music”.

Nonostante i premi, le traduzioni e gli articoli sulle riviste di critica, pare proprio che sia difficile per la letteratura italiana, ma non solo, scrollarsi di dosso quell’aria un po’ esotica, che non cessa di esistere neppure quando il mercato editoriale riscopre nomi poco frequentati. E così tocca vedere Fleur Jaeggy essere definita una “sad european girl”, salvo non essere più tanto una ragazza, ma vaglielo a dire. Tuttavia, recuperi come questo o quelli di Alba de Céspedes e Sibilla Aleramo possono forse collaborare a creare un immaginario più complesso e articolato della nostra narrativa. Almeno così crede Campofreda, che ha voluto le ultime due come protagoniste del Literary Club di Miu Miu: «Aiutano ad accedere a un grado di autenticità superiore, che ci libera dallo stereotipo e dall’eccessiva romanticizzazione di un’epoca e delle sue protagoniste».

Che siano romanziere del primo Novecento o scrittori contemporanei che vivono in una grande capitale, emergere in un mondo editoriale così interrelato e globale resta un’ardua impresa, soprattutto se si vogliono evitare i cliché e le ambientazioni stilizzate. La nuova generazione di autori italiani sembra consapevole dei limiti della rappresentazione. È abbastanza per sfuggire alle sue trappole?

Interrogativi comuni a chi ha vissuto a lungo all’estero, come lo stesso Latronico, Chiara Barzini, Claudia Durastanti e Olga Campofreda, che abita ormai da tempo in Gran Bretagna. «Ho scritto Ragazze perbene interamente a Londra, ma è ambientato in modo preponderante in Italia», racconta. «La mia protagonista è, come me, una expat e degli expat porta con sé lo sguardo straniato su un contesto che altrimenti sarebbe stato familiare. Se ci sono stereotipi, sono presentati con ironia, alcune tradizioni vengono criticate e messe in discussione, ma niente è romanticizzato». Se nel caso di La straniera di Durastanti la condizione di estraneità si fa molteplice, impigliata tra la provenienza statunitense, l’infanzia lucana e l’età adulta tra Londra e Roma, tanto da diventare quasi una questione esistenziale, viene da chiedersi se anche questi altri autori non vivano una simile incertezza rispetto a quale sia la loro vera madrepatria, almeno in campo letterario. Cosa vuol dire, infatti, scrivere un libro italiano quando cresciamo con continui riferimenti altri? «Mi sono formata come lettrice all’inizio degli anni Duemila, quando si traducevano Zadie Smith, Dave Eggers, Jonathan Safran Foer, ma anche David Foster Wallace, da cui la mia generazione ha imparato l’ironia e una sfrenata libertà rispetto a quello che la lingua può fare sulla pagina scritta», ricorda Campofreda. Non bisogna dimenticare che tanti degli scrittori citati – a cui si aggiunge Veronica Raimo, nominata all’International Booker Prize del 2024 – sono anche traduttori dall’inglese. «Molti di noi si sono definiti in base o in opposizione a una miriade di scrittori anglofoni, da Joan Didion a Don De Lillo, da Susan Sontag a Stephen King», chiosa Latronico. Difficile che questo non complichi il concetto di radici.

La nozione stessa di letteratura nazionale sembra quindi farsi via via più fumosa, per le affiliazioni tra autori di origini e Paesi diversi. Significa che stiamo salutando le patrie lettere per abbracciare una narrativa più cosmopolita? Non proprio: a guardare bene pare che da questo mescolamento a uscirne vincitrice sia proprio la produzione in lingua inglese, sempre più determinante in fatto di gusti e riferimenti. Questo dominio, che è insieme economico e culturale, non coincide però con un momento di vera vitalità della letteratura anglofona. Basta leggere uno dei tanti romanzi americani dell’anno per notare come anche i titoli incensati dalla critica siano sempre più il risultato di corsi di scrittura creativa, oggetti lisci e inerti, scritti al riparo da sperimentalismi incauti. Si tratta di un’influenza, dunque, dalla quale è bene guardarsi, con buona pace del postmoderno.

È però un dato di fatto che siano proprio i premi e il mercato anglofoni a rivelarsi determinanti per il successo di autori internazionali: la notorietà della sudcoreana Han Kang, del norvegese Karl Ove Knausgård e della stessa Tokarczuk sono frutto di una lotteria imprevedibile della fama, influenzata da un mercato che tra l’altro, come abbiamo visto, traduce ben poco.

L’emersione di questi nomi, in ogni caso, non è casuale, ma piuttosto l’effetto secondario di un mercato editoriale così tanto centrato su un’unica lingua che ha finito per rendere la letteratura in traduzione un genere tutto suo, diretto magari a palati più raffinati. Campofreda racconta di essersene accorta di recente parlando con una donna inglese che stava organizzando un book club e voleva inserire in programma anche qualcosa “in traduzione”, un’etichetta che ha tanto senso quanto quella di “world music”.

Nonostante i premi, le traduzioni e gli articoli sulle riviste di critica, pare proprio che sia difficile per la letteratura italiana, ma non solo, scrollarsi di dosso quell’aria un po’ esotica, che non cessa di esistere neppure quando il mercato editoriale riscopre nomi poco frequentati. E così tocca vedere Fleur Jaeggy essere definita una “sad european girl”, salvo non essere più tanto una ragazza, ma vaglielo a dire. Tuttavia, recuperi come questo o quelli di Alba de Céspedes e Sibilla Aleramo possono forse collaborare a creare un immaginario più complesso e articolato della nostra narrativa. Almeno così crede Campofreda, che ha voluto le ultime due come protagoniste del Literary Club di Miu Miu: «Aiutano ad accedere a un grado di autenticità superiore, che ci libera dallo stereotipo e dall’eccessiva romanticizzazione di un’epoca e delle sue protagoniste».

Che siano romanziere del primo Novecento o scrittori contemporanei che vivono in una grande capitale, emergere in un mondo editoriale così interrelato e globale resta un’ardua impresa, soprattutto se si vogliono evitare i cliché e le ambientazioni stilizzate. La nuova generazione di autori italiani sembra consapevole dei limiti della rappresentazione. È abbastanza per sfuggire alle sue trappole?