Il padre che, con le sue mani, si prende cura del figlio. Poi il figlio, diventato adulto, che si prende cura del padre. Un messaggio che viene da lontano ma che è vicinissimo. La crisi della figura del padre nella nostra cultura

Il padre diventato figlio e il figlio diventato padre

«Per molti anni ho teneramente conservato nel mio cuore questa storia che solo adesso ho la forza di raccontare. Nel diventare padre e sostenere la manina di mio figlio, ho sentito l’orgoglio di avere raggiunto tutto nella vita. Anche mio padre deve aver provato le stesse cose. Vorrei tanto poter stringere ancora, anche una sola volta, le sue mani, grandi, rugose, ma accoglienti come sempre. Attraverso “Le grandi mani di mio padre” voglio ricordare tutto l’amore che quelle stesse mani mi hanno trasmesso»

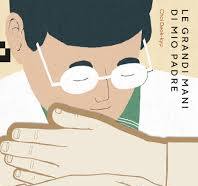

Così si esprime Choi Deok-you, artista coreano classe 1974, nella breve postfazione del suo bellissimo libro di soli disegni (tecnicamente un “silent book”) pubblicato nel 2022 in Corea del Sud e recentemente anche in Italia, nonché vincitori di importanti premi internazionali.

Attraverso una sequenza ininterrotta di illustrazioni, l’Autore ripercorre, come in un album di ricordi, le fasi della vita che si specchiano nel rapporto con il padre, unici due personaggi che compaiono nella storia. Così se in una pagina troviamo il padre che fa il bagnetto al piccolino, nella pagina di fronte vediamo l’Autore, ormai adulto, che aiuta il vecchio padre a lavarsi in bagno; se in una pagina troviamo il padre che taglia le unghie alle manine del figlio teneramente avvolto in un abbraccio protettivo, nella pagina di fronte vediamo le mani del figlio che compiono lo stesso gesto tenendo ben ferma la grande mano del padre.

Nella seconda parte del libro troviamo in successione immagini che illustrano il figlio che cresce in una corsa gioiosa fino a quando, ormai adulto, si siede accanto al vecchio padre, su una panchina di un parco cittadino, riprendendo a ritroso la stessa scena dell’infanzia del protagonista.

In mancanza di testo scritto, il “silent book” affida il proprio messaggio, i propri sentimenti, le proprie emozioni alle sole immagini: serene, profonde, delicate come delicati sono i colori delle illustrazioni, mantenendo un pudore ed un rispetto, senza nascondere i limiti fisici della vecchiaia.

Le mani e gli sguardi tra i due personaggi

Protagonista del racconto sono le mani, mani che accolgono, accarezzano, curano, accudiscono; che esprimono gratitudine, responsabilità, consapevolezza, in uno stretto contatto fisico che rimanda ad un profondo contatto umano. Trattandosi di un silent book non vi sono parole, salvo, verso la fine, l’unica frase «Le mani di mio padre sono mani grandi» e nella pagina di fronte, in primissimo piano, le mani del protagonista tengono strette le mani del vecchio padre.

Altro protagonista sono gli sguardi ripetuti tra padre e figlio: i due personaggi si guardano dritti negli occhi, ora accennano ad un leggero sorriso, ora ad un amorevole sguardo, ora ad una tenera cura, ora ad un profondo sentito silenzio.

Come non pensare, all’opposto, al drammatico racconto autobiografico del regista Ingmar Bergman (1918-2007) dove, dopo anni di assenza, incontrando il figlio in occasione del funerale della madre, ed ex moglie del regista, scrive «lui mi rivolse improvvisamente uno sguardo che tradiva un tal freddo disprezzo da ridurmi al silenzio.»

L’eclisse della figura del padre in Occidente

Nella cultura occidentale, almeno a partire da Sigmund Freud (significativa il proposito la riflessione sul “complesso di Edipo” e l’uccisione del padre in quanto detentore di un potere che andava distrutto per raggiungere l’emancipazione e diventare finalmente adulto), la figura e il ruolo del padre sono stati non solo svalutati ma anche investiti da pesanti critiche.

Una fondamentale analisi sociologica e psicoanalitica della demolizione della figura paterna nella società occidentale, e delle conseguenze sulla crescita e sviluppo del bambino, veniva lucidamente proposta da Alexander Mitscherlich, medico e psicoanalista tedesco, con la pubblicazione nel 1963 di “Verso una società senza padre”, dove con chiarezza individuava con decenni di anticipo lo sviluppo di un percorso destinato a travolgere la figura paterna, ormai identificata nella “narrazione dominante” come soffocante, opprimente presenza autoritaria.

Non a caso, la crisi della figura paterna è stata associata alla crisi del concetto stesso di “autorità” iniziate in Europa, almeno concettualmente, ben prima di Freud, coinvolgendo anche lo stesso concetto di Dio Padre.

La stessa critica al patriarcato si colora talvolta di accenti che vanno ben oltre il perseguimento di una giusta parità fra uomo e donna come pure di un necessario aggiornamento del ruolo genitoriale in rapporto ai mutamenti della società, nel rispetto dei diversi contributi che possono offrire all’interno della famiglia il padre e la madre, finendo per sconfinare in un attacco alla figura paterna tout court.

Anche la complessa ‘teoria del gender’, che non rimuove formalmente la figura paterna ma tende ad annullare le differenze tra i sessi, sembra portare ad uno sbiadimento del ruolo paterno – maschile contribuendo, di fatto, al suo superamento e alla sua destrutturazione.

Il punto di vista di un artista orientale

Mi sento veramente grato verso l’autore coreano Choi Deok-you che con così delicata sensibilità ha saputo narrare il rapporto padre figlio (in alcuni tratti del libro mi sono molto riconosciuto) esprimendo un punto di vista ben lontano da una diffusa ottica occidentale. Una visione che rivela armonia, affetto, cura, gratitudine, serenità, gioia fra le persone, non nell’effimero momento di una festa, ma in una storia, la storia della vita umana.