Quattrocentocinquanta chilometri dividono Milano da Porquerolles ma nell’estate del 1966 la distanza si stava simbolicamente riducendo. L’isola provenzale ospitava la rassegna fotografica organizzata da Les Gens d’Images e vuole la storia – o la leggenda, chissà – che attorno a un tavolino alcuni fotografi discutessero sorseggiando panaché, la caratteristica miscela di birra e gazzosa.

Fra loro c’era un milanese, manager di un’azienda siderurgica e molto innamorato della fotografia. Lanfranco Colombo era anche un bravo autore – nel 1963 il suo primo libro Ex Oriente aveva vinto il Premio Popular Photography, l’anno dopo Cinque Rune il prestigioso Prix Nadar – ma preferiva spendersi come organizzatore e infatti pochi mesi prima aveva fondato la casa editrice Editphoto. Ascoltando i racconti di Henri Cartier-Bresson sulle difficoltà a trovare luoghi espositivi adeguati, Colombo si lancia: al civico 10 di via Brera trova lo spazio giusto, aperto in un ampio cortile interno, e il 13 aprile 1967 inaugura con i chimogrammi di Paolo Monti la sua galleria, la prima in Europa del tutto dedicata alla fotografia. Può contare su uno staff di eccellenza, e su un fuoriclasse come Giancarlo Iliprandi che definire grafico era poco. Sarà lui, disegnandone il logo, a trovare per la galleria il nome giusto: il diaframma.

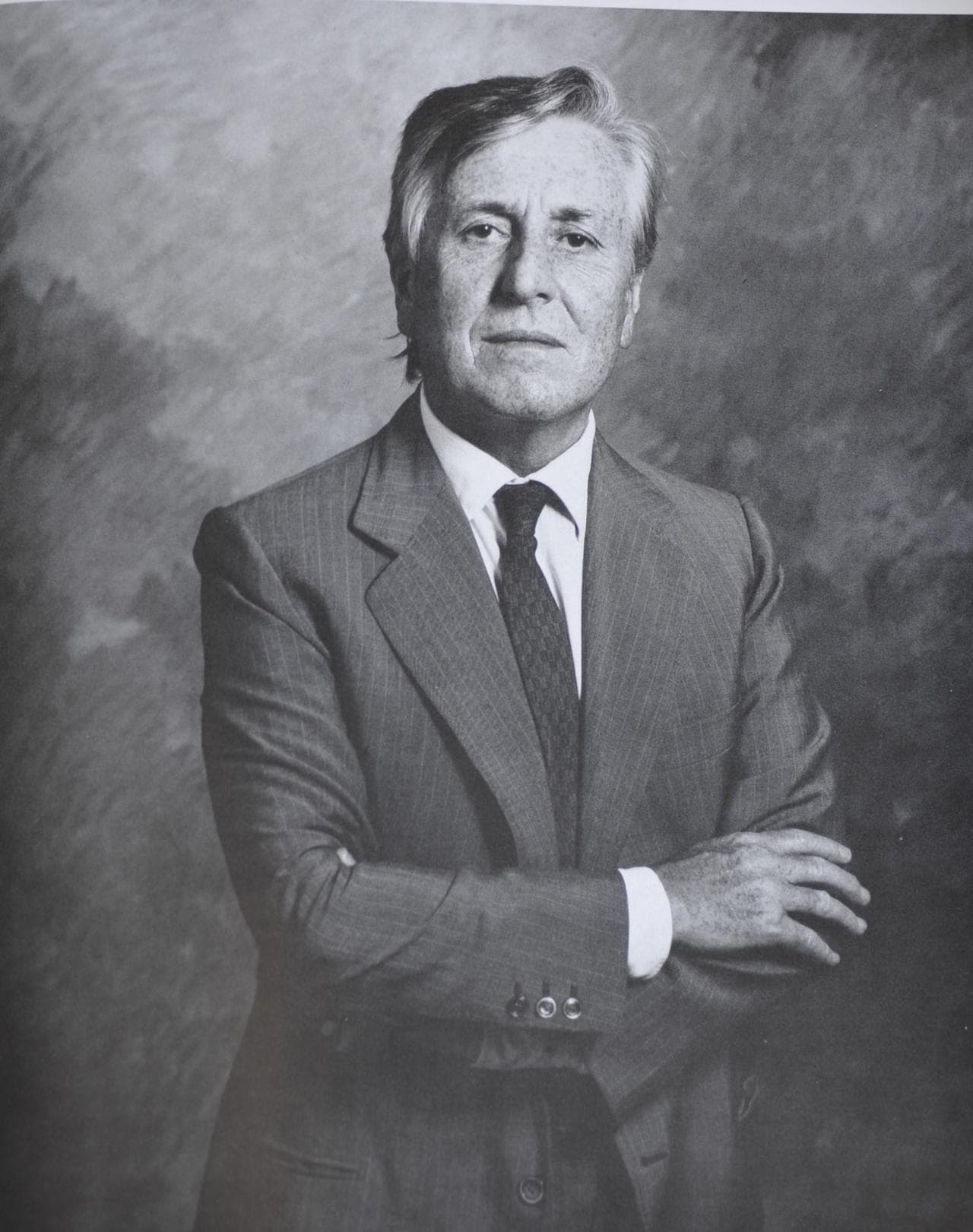

Lanfranco Colombo

Lanfranco Colombo punta sui grandi nomi internazionali (vi passeranno fra gli altri Eliot Erwitt, Arthur Rothstein, Mary Ellen Mark), valorizza giovani sconosciuti e fa niente se poi si sarebbero affermati o meno, promuove con Giacomelli, Gioli, Fontana, Veronesi, Grignani la fotografia italiana. Gallerista anomalo lo è davvero: non chiede nulla agli autori, pubblica un piccolo catalogo gratuito nobilitato dalle copertine di Iliprandi e lo pone anche come inserto del mensile Popular Photography Italiana di cui è editore. “La nascita della galleria – scrive con un’analisi spietata ancor oggi attuale – intende contribuire a un discorso su tutti quei fenomeni di comunicazione visiva propri di una civiltà tecnologicamente avanzata, ma ancora così povera di autocoscienza”.

Erano anni in cui si respirava l’aria eccitante che attraversava la Milano scelta come set da Luchino Visconti per Rocco e i suoi fratelli e da Michelangelo Antonioni per La Notte, da Giovanni Gandini per sdoganare culturalmente con Linus il fumetto, da Pierre Restany per dar vita all’avanguardia artistica del Noveau Réalisme, da Ferrania per allestire in corso Monforte il suo Centro Informazioni CIFe con 5.000 volumi fotografici e una fototeca di 50.000 pezzi.

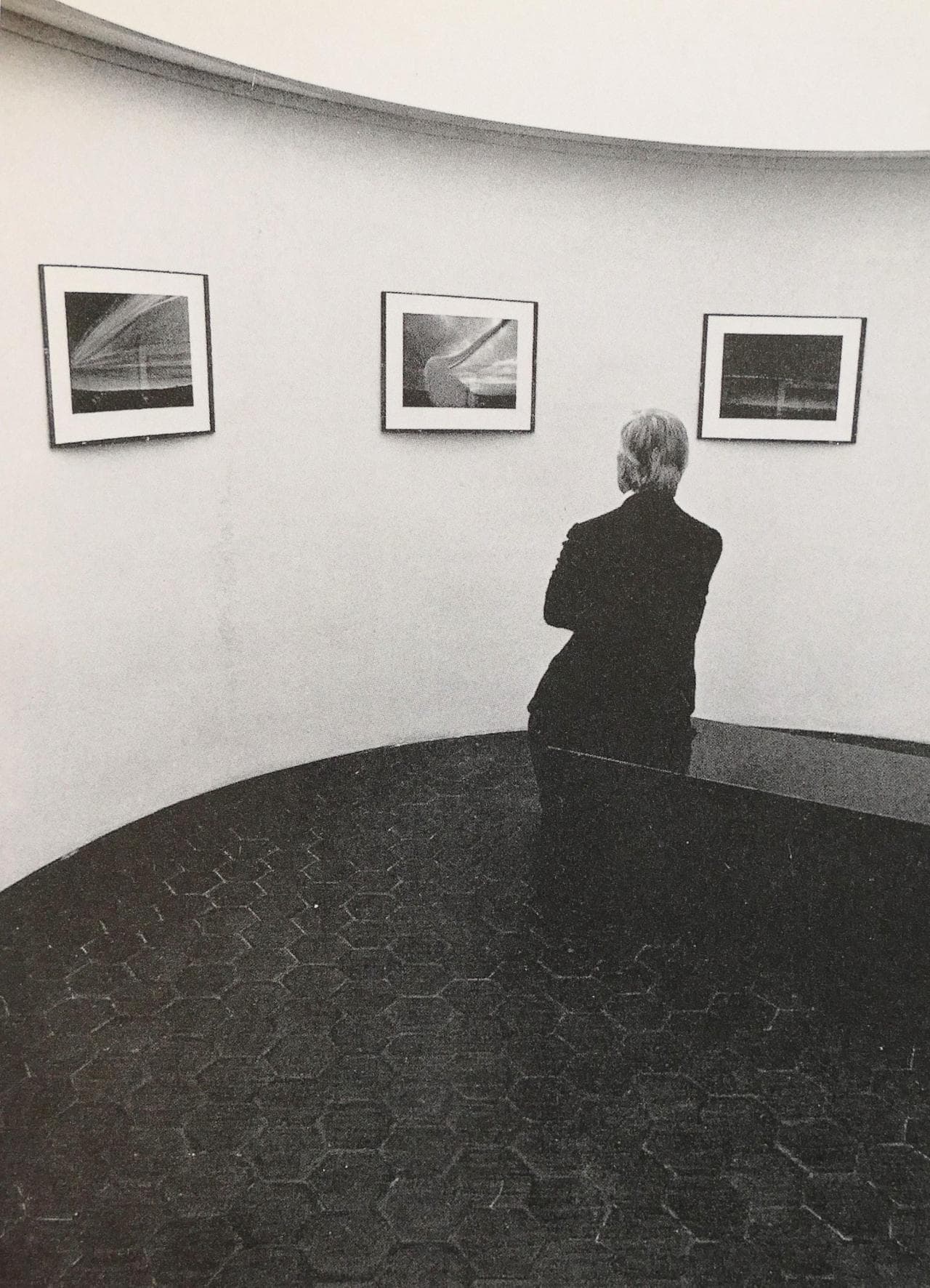

Colombo all’interno della galleria il diaframma

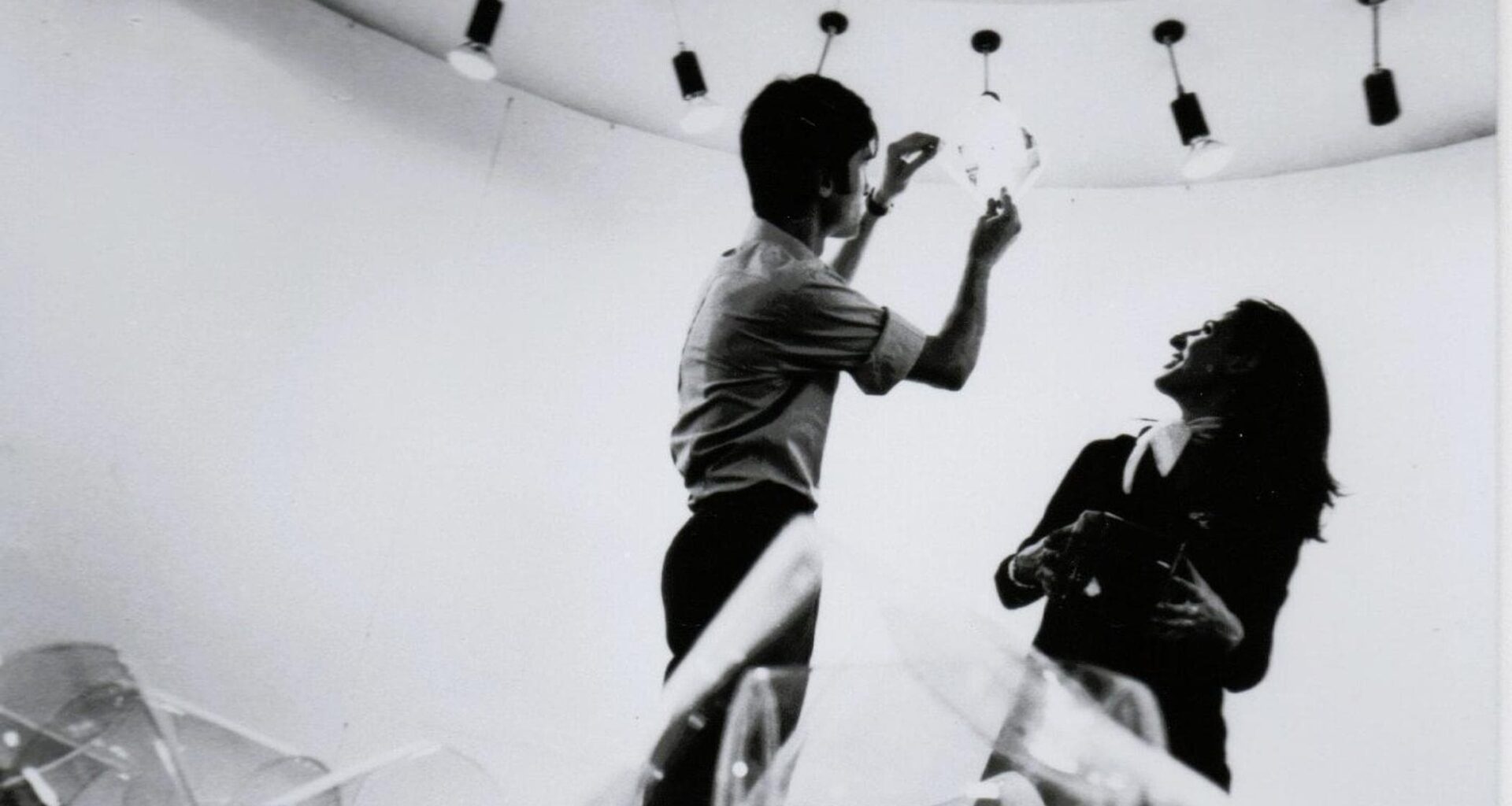

Il passaggio nel 1965 dei Beatles aveva poi scoperto come nuovi protagonisti i giovani e da quarantaduenne dal carattere deciso e talvolta ruvido, Colombo rientrava, sia pure di misura, nella categoria. Lo conferma inventandosi divertenti bizzarrie: nel maggio 1967 per promuovere la mostra di ritratti di Franco Rubartelli a Veruschka, con l’impronta dei lunghi piedi della modella realizza dei timbri con cui traccia il percorso fra piazza Duomo e l’ingresso della galleria. Gli va meno bene nel marzo del 1969: un grottesco generale del vicino Comando Militare, offeso per le fotografie antimilitariste di Mario Cresci stampate su un rotolo eliografato che si stendeva fin sul marciapiede di via Brera, mette in cella gallerista e fotografo, liberati appena in tempo per l’inaugurazione. Così tutti si possono godere la cascata di scatoline trasparenti contenenti frammenti di fotografie ideata da Cresci come primo environnement fotografico europeo.

Gli anni della contestazione, come li definivano rancorosi giornali conservatori, in via Brera trovavano buona accoglienza con le mostre di Carla Cerati e della triade Gianni Berengo Gardin, Cesare Colombo, Toni Nicolini e un Lanfranco Colombo impegnato ad alternare grandi reportage di Ugo Mulas (New York: The New Art Scene), Luciano D’Alessandro (Gli esclusi) e Caio Garrubba (I Cinesi) a ricerche che fanno conoscere l’estro anche fotografico dell’Antonioni di Blow up, l’arte concettuale di Franco Vaccari e le visioni surreali dell’eclettico Davide Mosconi, capace di diplomarsi in pianoforte al Conservatorio e di fare a New York l’assistente di Richard Avedon. E occhio ai giovani perché al diaframma si rivelano Giuseppe Pino, tra i più grandi ritrattisti di jazz, e Gabriele Basilico che nel 1978 esordisce con il nuovo allestimento della zona espositiva al piano inferiore con Dancing, mostra di tono reportagistico ambientata in Emilia.

Intanto, Colombo gestisce la sezione culturale del Sicof, il salone fotografico, e porta le sue mostre all’estero fino in Cina, ma nel 1995 deve, per ragioni economiche, chiudere la galleria cui nel 2006 la Fondazione 3M renderà omaggio con una mostra allestita al Guggenheim di Venezia.

Resta la sua eredità perché negli anni della sua esistenza fra i tanti spazi dove una nuova generazione stava creando i modi di fruizione di una diversa cultura, il diaframma ha avuto la bella sorte di essere, perfino inconsapevolmente, uno di quei luoghi.