184

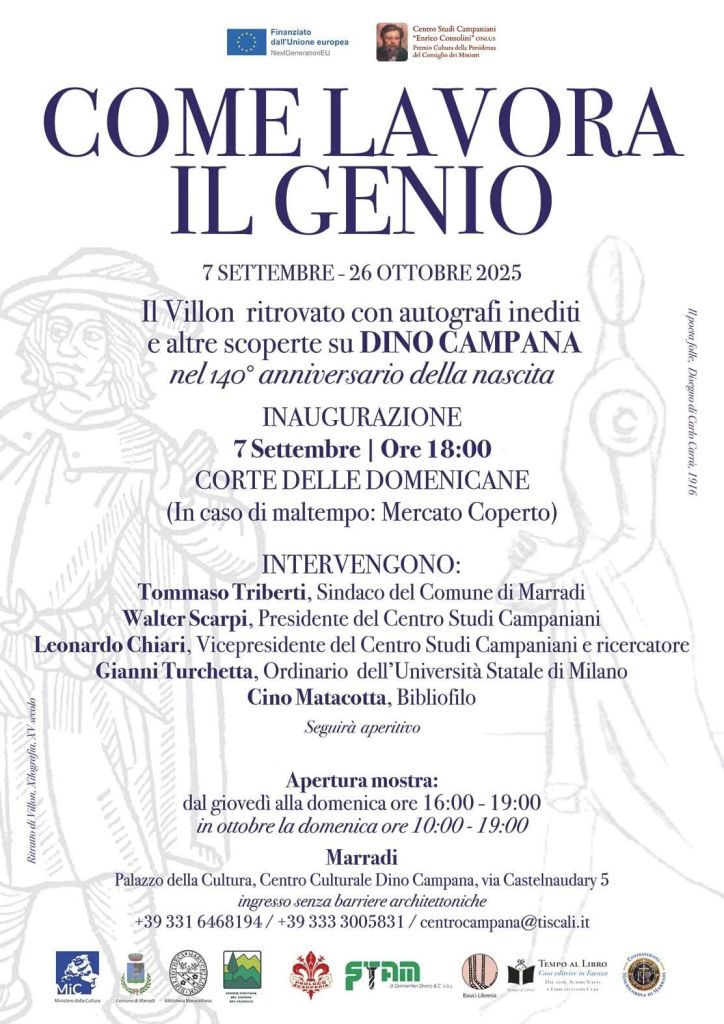

L’esame di una pagina dei Canti Orfici (La Verna II, Ritorno) ha portato al ritrovamento del libro che è al centro della nostra mostra “Come lavora il genio” (7 settembre–26 ottobre).

Riposo ora per l’ultima volta nella solitudine della foresta. Dante la sua poesia di movimento, mi torna tutta in mente. O pellegrino, o pellegrini che pensosi andate! Catrina, bizzarra figlia della montagna barbarica, della conca rocciosa dei venti, come è dolce il tuo pianto: come è dolce quando tu assistevi alla scena di dolore della madre, della madre che aveva morto l’ultimo figlio. Una delle pie donne a lei dintorno, inginocchiata cercava di consolarla: ma lei non voleva essere consolata, ma lei gettata a terra voleva piangere tutto il suo pianto. Figura del Ghirlandaio, ultima figlia della poesia toscana che fu, tu scesa allora dal tuo cavallo tu allora guardavi: tu che nella profluvie ondosa dei tuoi capelli salivi, salivi con la tua compagnia, come nelle favole d’antica poesia: e già dimentica dell’amor del poeta.

Il punto di partenza è stata la curiosità dello studioso marradese Leonardo Chiari di capire chi fosse la figura citata: Catrina.

La scena descritta dal poeta è ambientata a Campigno, fra i monti di Marradi. «Era una contadina di Marradi» disse Campana al dottor Pariani durante una delle sue visite nel manicomio di Castelpulci negli anni venti. Il nome può derivare dalla contrazione di Caterina pronunciato con la tipica dizione toscana in uso all’epoca nel luogo.

Le prime frasi sono un richiamo a un passo della Vita Nova, al sonetto «Deh peregrini che pensosi andate». Dante soffre perché non può fermare i pellegrini diretti a Roma per raccontare loro della scomparsa di Beatrice: se solo potessero ascoltarlo piangerebbero anche loro.

L’ipotesi di partenza di Chiari è che anche questa pagina dei Canti Orfici descriva un episodio autentico e personale come quello dantesco.

Proviamo a immaginare la scena: il poeta ricorda un funerale a Campigno, nei pressi della chiesa, davanti alla conca della montagna chiamata la Riva Bianca. Una donna cerca di consolare la madre disperata che piange la morte del figlio. Catrina ha risalito il pendio cavalcando per unirsi alla cerimonia, è appena smontata dalla sella e assiste commossa.

In quel momento il poeta vede Catrina trasfigurarsi nella sua fantasia in un personaggio fiabesco, una regina, una dama ritratta in un quadro del Ghirlandaio, il personaggio di un romanzo cavalleresco medievale.

L’ultima frase ci lascia pensare che il poeta si fosse invaghito di Catrina. «A quel punto», racconta Chiari, «sono andato a cercare la stessa pagina nella versione precedente, come si presenta nel manoscritto Il più lungo giorno. Le prime righe chiamano in causa il Canto V dell’Inferno»:

Riascolto Dante: o pellegrini che pensosi andate: il quinto canto. Tutta la sua poesia è poesia di movimento. Catrina, bizzarra creatura della montagna barbarica della conca rocciosa dei venti come è dolce il tuo pianto.

«Mi ha incuriosito il riferimento al quinto canto dantesco che poi il poeta ha cancellato nella versione successiva», continua lo studioso. «Cosa si nascondeva dietro a quella citazione? Non mi restava che cercare ancora. Nel manoscritto noto come Taccuino Matacotta ho trovato un altro riferimento allo stesso canto»:

Dictes-moy où. E il carillon di una torre gotica. Anche Dante nel V canto ebbe questa fantasia cavalleresca che trionfa dell’Inferno latino. Anche qui Come sempre la poesia di Dante risulta dalla lotta del nordico col latino. E caddi come corpo morto cade: questo verso non ci commove / è naturale che a tale urto l’uomo soccomba.

La poesia di Dante scaturisce dalla fusione di due culture, suggerisce Campana, dallo scontro dello spirito nordico con quello latino.

Nel Canto V incontriamo le «barbare travolte regine»: Semiramide, Cleopatra, anche la greca Elena. I versi proseguono con Paolo e Francesca che s’innamorarono leggendo un romanzo cortese del ciclo cavalleresco bretone. La mitologia nordica e quella mediterranea, latina, si trovano qui unite insieme.

«L’enigma si complicava. A chi apparteneva il verso iniziale Dictes-moy où (ditemi dove)? Ho cominciato a passare in rassegna gli autori più celebri della letteratura francese. L’ho trovato infine in una ballata del XV secolo di François Villon, la Ballata delle dame di un tempo che fu. Ecco perché Campana cita il quinto canto di Dante in Il più lungo giorno: le barbare travolte regine sono sconfitte dal tempo che passa, proprio come le dame che canta Villon»:

Ditemi dove, in quali rive è Flora la bella Romana

Archipiada e Taide che le fu cugina germana?

[…] la regina dov’è che ha ordinato

che dentro un sacco Buridano nella Senna fosse gettato?

Ma ove sono le nevi di un tempo?

«Ho approfondito allora il legame fra questi due poeti. Nel Taccuino Matacotta, libro del 1949 in cui lo scrittore Franco Matacotta pubblica inediti campaniani, una nota accenna all’esistenza di un volume di Villon annotato da Campana: un volume che, dice lo scrittore, “ho qui con me”. Ne aveva già dato notizia in un articolo pubblicato nel 1941 sulla rivista “Prospettive”, aggiungendo che Campana lo teneva con sé nei suoi vagabondaggi in Appennino, e che il libro è postillatissimo, pieno cioè di note scritte di pugno dal poeta».

Secondo le indicazioni di Matacotta, il libro di Villon appartenuto a Campana contiene il testo critico di Paul Lacroix. Risulta che fu stampato a Parigi dall’editore Flammarion nel 1910.

L’archivio di Franco Matacotta, rimasto a Genova fino al 1997 e consultato fra gli altri da Gabriel Cacho Millet e Fiorenza Ceragioli, venne prima trasferito a Trieste e poi all’Università La Sapienza di Roma. Dichiarato di notevole interesse storico il 29 maggio 2000, continuò a essere spostato finendo nei cataloghi delle soprintendenze di Lazio, Emilia Romagna e Umbria.

L’archivio contiene manoscritti e dattiloscritti, lettere, recensioni, fascicoli, ma nessun libro.

«La biblioteca dello scrittore era andata dispersa?», si chiede Chiari. «Nessuno aveva pensato di cercare il libro di Villon segnalato da Matacotta? Mi metto così in cerca degli eredi di Franco Matacotta, arrivando al figlio Cino, di professione fisico nucleare. Resta il problema di come approcciarlo per avanzare una domanda tanto delicata».

Nel frattempo Gianni Turchetta, professore dell’Università di Milano, biografo e studioso di Campana, mette a frutto il lavoro di quarant’anni curando il Meridiano che Mondadori dedica al poeta. Chiari è uno dei corrispondenti di Turchetta nel reperimento di notizie e materiali. E lo è anche Cino.

Il 9 maggio 2025 i docenti universitari Luigi Weber e Francesco Carbognin invitano Leonardo Chiari alla presentazione del Meridiano nella sala dello Stabat Mater all’Archiginnasio di Bologna. Tra i presenti c’è anche Cino Matacotta, che sarà proprio Turchetta a presentare a Chiari.

La biblioteca di Franco Matacotta, benché non sia tutelata dalla soprintendenza, esiste ancora: il figlio Cino ha voluto conservarla attendendo di potersene occupare una volta in pensione.

«Il giorno dopo averlo conosciuto, come d’accordo, ho scritto una mail a Cino dandogli le indicazioni bibliografiche sul libro che stavo cercando. Questione di pochi giorni. Il libro era in uno scatolone chiuso col nastro adesivo. Nessuno lo aveva cercato fino a quel momento».

Domenica 11 maggio 2025 il Centro Studi Campaniani annuncia il ritrovamento. Il resto è pura emozione.