di

Marco Marozzi

L’addio allo scrittore che aveva 78 anni, aveva cominciato ad ammalarsi mentre esplodeva il Covid. Gli amici, le collaborazioni letterarie e la scelta di tornare in città dopo averla lasciata. L’ultima ironia del «Gruppo di Geriatria»

Stefano Benni si è ammalato proprio quando l’università di Perugia stava per dargli la laurea honoris causa. L’unico ateneo, l’unico onore, l’unica laurea che poteva accettare uno come lui. Teneva corsi all’università per stranieri umbra, collaborava con l’Istituto di mediazione linguistica: come il «collega» Claudio Magris insegnava a capire, condividere, amare lingue e popoli diversi.

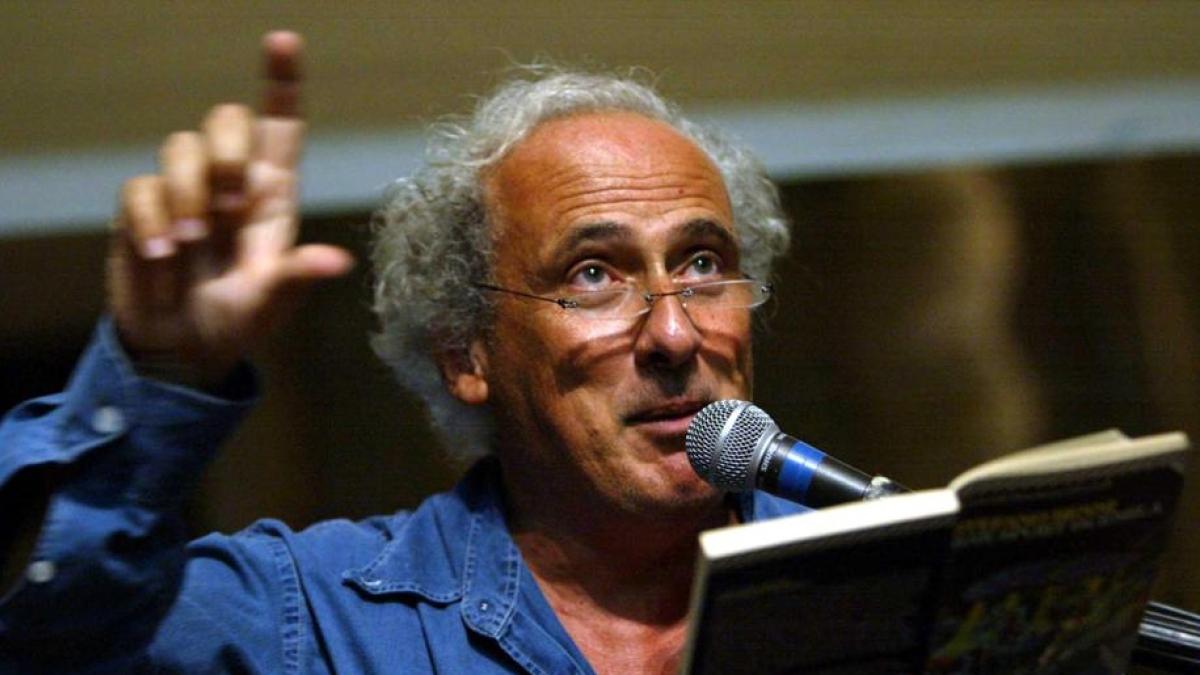

È morto Stefano Benni, lo scrittore aveva 78 anni

Era un meticcio grandissimo, glottologo, antropologo, tutto quello che portava alla comunanza fra umani (anzi, citando Pietro Ingrao, anche «viventi non umani»), erano le immense praterie in cui scriveva, traduceva, recitava, filmava, dipingeva. Non era straniero a niente e a nessuno, per questo Perugia lo celebrava, erano suoi amici premi Nobel come Dario Fo e il gommista bolognese con cui capitava alla libreria Feltrinelli.

La morte di Stefano Benni: gli ultimi giorni di malattia

Il 12 agosto aveva compiuto 78 anni, suo figlio Niclas sta tornando dal Centro America dove lavora per una Ong e vive con moglie e figlio. Lo scrittore-ex giornalista- attore-poeta totale si era cominciato ad ammalare mentre esplodeva il Covid 19, quasi sei anni fa.

Aveva iniziato a perdersi per altri mali, i primi segnali poi «molto malato e non più in grado di comunicare» scrisse Goffredo Fofi, amico, intellettuale a lui simile, morto due mesi fa, l’unico che ebbe il coraggio o l’impudicizia di scrivere su «come stava Stefano». «Una vecchiaia davvero inclemente la sua, ma il destino è cieco e la vita riserva brutti scherzi anche a chi davvero non li merita». «Il più grande scrittore italiano» lo ha definito Enrico Brizzi.

Dalla casa di via Gandino Benni era passato alla Casa Lyda Borelli. Negli anni spesso era dovuto essere ricoverato in ospedale. Suo fratello Andrea gli dava assistenza, come qualche anno aveva fatto con la sorella Simona, «i Benni», borghesia bolognese allegra e serissima, solidale, che i tempi stanno estinguendo.

Il «Lupo» degli Appennini e la disillusione per Bologna

Alessandro Bergonzoni, Ermanno Cavazzoni, il professor Giorgio Bonaga, amici di passaggio come Davide Riondino e Daniel Pennac lo visitavano in questa lunga storia triste già scritta.

Lo chiamavano «Lupone», il volto rimanda a qualche fumetto, il nome è nella sua mail, qualcuno dice perché ululava da piccolo sugli Appennini insieme ai cani, qualcuno per il servizio militare nei Lupi di Toscana dove scrisse «Bar Sport».

Ha amato il Bologna Calcio, ha scritto pezzi da ammazzarsi dal ridere. Non ha amato Bologna per decenni. Almeno dall’uccisione di Pier Francesco Lorusso e dalla rivolta studentesca del ’77. «Anche le città hanno bisogno di pace e tranquillità, – scrisse in uno dei suoi fantasmagorici e crudelmente filosofici libri – ha ingoiato la nostra rabbia nel suo sottosuolo, l’ha imprigionata, e ora fa brillare i suoi negozi e le vetrine, per non farcene ricordare. Dimenticate per favore, dice, io sono una vecchia città, ho visto le guerre medievali e la peste, e duelli e invasioni nemiche e poi gli spari nelle strade e i carri armati, lasciatemi invecchiare in pace».

L’intellettuale indipendente tra giornali e riviste

Aveva fatto in tempo a partecipare alla fondazione e alla morte de «Il Foglio» nel 1975, quotidiano finanziato da cattolici di sinistra e in cui si formarono fior di giornalisti.

A guidare una rivolta di piazza contro le trasmissioni Rai sulla bomba in stazione, spacciata fino a sera con esplosione di una caldaia. A pubblicare «Benvenuti a Pattiland», poesia su il manifesto il 9 settembre 1979, sul concerto a Bologna e Firenze di Patti Smith, apertura verso i giovani arrabbiati di Pci e Arci, poi inclusa in il Benni furioso (1979).

«Cara Patti. Caro Enrico» si intitolava su Panorama un immaginario scambio epistolare tra Enrico Berlinguer e la cantante Usa. Il santino «Attenzione alla puttana santa» fu distribuito al concerto di Bologna il 9 settembre . A collaborare con Il Male, dove ha pubblicato Le poesie del papa, su semplicità e umiltà di Giovanni Paolo I. Con «Il Mondo» portato da Luca Goldoni.

Il rapporto conflittuale con Bologna

Roberto Roversi, il libraio-poeta, da Pasolini a Lucio Dalla, aveva un grande rammarico: «Che Stefano Benni sia andato via da Bologna e non siamo riusciti a trattenerlo».

«Non penso che sia un solo scrittore o artista a potere decidere del clima culturale di una città. – commentò lui – Posso dire che Bologna è una città culturalmente quasi spenta. Ma la scomparsa di Roversi conta cento volte più del mio allontanamento. «I giovani poeti escono trasfigurati, gridando i loro versi al sole» scrisse Benni della libreria di Roversi, ora scomparsa. Con l’anziano maestro pubblicò i primi versi «Black out».

Ha abitato a Genova, a Roma, da amici anche diversissimi da lui come lo sceneggiatore Enrico Vaime. Era tornato da qualche anno, non chetato né rassegnato, cosciente della malora del mondo che avevamo sognato.

In Piazza Santo Stefano con l’ex pro-rettore Bonaga aveva creato il creato il gruppo «Geriatria», sarcastica raccolta di ex maschi di variegate provenienze. Aveva anche accolto un amico di gioventù, Giancarlo Mazzucca, con cui aveva lavorato al «Carlino» nei primi anni 70, aveva accolto in casa quando era arrivato da Forlì e sopranominato «Cagnone».

Fumetti, arte e politica

Ancora i fumetti: la vita, la politica li aveva allontanati duramente, a 70 e passa anni Stefano aveva imparato a perdonare. Un altro collega dei tempi andati, Pier Vittorio Marvasi, aveva in casa bellissimi collage che Benni aveva creato une disegno e lettere in legno e piombo della tipografia.

Aveva affinato la pittura gomito a gomito al «Carlino» con Pirro Cuniberti, il pittore. Queste estate li hanno onorati (in spirito) in Piazza Maggiore per la ristampa di «Stranilandia», il libro di creature fantastiche che uno scrisse e l’altro dipinse nel 1974.

Lui e Cuniberti con l’indurirsi dei tempi e dei mondi hanno ombreggiato alcuni dei loro colori. «Noi ci abbiamo creduto, la nostra vita è stata piena di porcherie e meschinerie, ma ogni tanto suonava la tromba e tutti al nostro posto, a lottare e a darci una mano. Abbiamo creduto di potere essere liberi, di non far tornare quei vent’anni di divise nere. Ma la tromba suona fioca adesso. Ci hanno venduto, uno per uno. Hanno venduto le nostre povere vite e la nostra storia, per fare una storia insieme agli altri, una storia finta, che non ha neanche un lieto fine, finisce nell’indifferenza per tutto e per tutti».

Vai a tutte le notizie di Bologna

Iscriviti alla newsletter del Corriere di Bologna

9 settembre 2025 ( modifica il 9 settembre 2025 | 17:31)

© RIPRODUZIONE RISERVATA