Era il 1986 e su Canale 5 veniva trasmessa la serie televisiva americana V-Visitors, in cui un gruppo di alieni sbarca sulla terra mostrando intenzioni apparentemente amichevoli, ma in realtà pericolosamente malevole. La cosa che mi colpì, di un serial certamente popolare ma dalla trama tutto sommato piuttosto banale, fu il fatto che questi visitatori alieni, appena giunti sulla terra, come prima cosa orchestrano una campagna mediatica tesa a screditare gli scienziati. La strategia era chiaramente motivata dal fatto che i soli umani che avrebbero potuto smascherare la loro messinscena erano proprio gli scienziati, poiché unici ad essere dotati di conoscenze e tecnologie capaci di svelare le loro vere intenzioni. L’autore della serie, Kenneth Culver Johnson, laureato al Carnegie Institute of Technology, è anche il creatore de “La donna bionica” e il regista e produttore de “L’incredibile Hulk”. Un chiaro esponente del filone culturale americano che guarda alla scienza e alla tecnologia con trasparente ottimismo, nonostante le contraddizioni e le ombre generate dalla bomba atomica e incorporate nella controcultura hippy degli anni Sessanta e inizio Settanta.

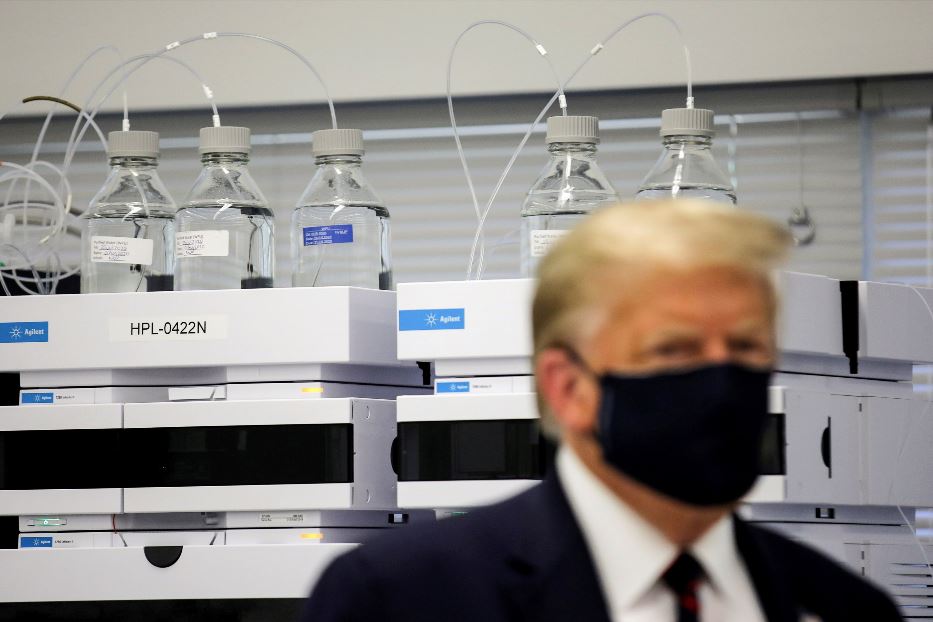

Sarebbe buffo, se non fosse tragico, che questa adottata dagli alieni è la stessa banale strategia che in questo momento l’amministrazione Trump sta perseguendo negli Usa. Ovvero, tagliare fondi alla ricerca, ridicolizzare le campagne vaccinali, impedire l’accesso ai ricercatori stranieri ed espellere e licenziare tutti coloro che, dotati di competenze scientifiche, potrebbero mettere in cattiva luce le terribili decisioni presidenziali. Non credo di essere il solo che vede nella stessa iconografia Trumpiana (il ricco, ignorante e prepotente che prende il potere) la realizzazione del cattivo dei fumetti, da Dick Tracy a Topolino. Viene allora da chiedersi: ora che i nostri peggiori incubi dell’infanzia si sono materializzati, che cosa possiamo fare? Tra le tante, una cosa mi sembra quanto mai indispensabile: sostenere la scienza e gli scienziati, di fronte ad attacchi gratuiti e strumentali. Questo lo si può fare, innanzitutto, sostenendo con forza la necessità di un finanziamento pubblico alla ricerca e alle università e agli enti di ricerca pubblici. Quindi, contribuendo a diffondere una cultura scientifica davvero generalizzata. Una conoscenza che possa diffondersi in modo orizzontale nella società, come un semplice ma efficace antidoto contro i veleni dell’antiscienza. Perché non ci trasformiamo anche noi in un nuovo caso americano, serve il vaccino della conoscenza scientifica diffusa e accettata. Ci sono molti modi di inoculare questo siero benefico e immunizzante e uno di questi e anche quello di leggere e far leggere buoni libri. Tra questi mi permetto di segnalare il recente “A spasso nella fisica moderna. Le idee e gli scienziati” di Massimo Cencini, Andrea Puglisi, Davide Vergni e Angelo Vulpiani (Castelvecchi, 2025). Gli autori fanno parte della scuola romana di Fisica e sono membri del gruppo coordinato dal prof. Angelo Vulpiani, un teorico di fama internazionale, allievo e collaboratore del premio Nobel Giorgio Parisi.

Il libro contiene una raccolta di pezzi brevi, ciascuno a sé stante, dedicati a molti temi importanti della fisica e ai suoi protagonisti. La narrazione è semplice ma non banale e i vari brani si fanno leggere con vero piacere anche da un lettore privo di una precedente formazione scientifica. Gli argomenti affrontati coprono molti dei contenuti che dovrebbero far parte delle conoscenze di base di una persona contemporanea, mediamente colta. Come notava già molti anni fa Charles P. Snow, nel libro “Le due culture” (Feltrinelli 1965), e come ricordano i nostri autori, «si è considerati ignoranti se non si conoscono le opere letterarie principali, mentre la non conoscenza di fondamentali principi scientifici (come il secondo principio della termodinamica) viene perdonata o, addirittura, ostentata». In questo senso il testo di Vulpiani e dei suoi colleghi offre un supporto utile se non indispensabile per provare almeno a colmare questa lacuna. Gli argomenti spaziano dagli atomi e alle proprietà della materia condensata, dal fenomeno della turbolenza nei fluidi, al caos fino alla già citata entropia.

Uno degli aspetti che rendono prezioso il testo dei fisici romani è la scelta di non percorrere i sentieri più popolati, quelli che finiscono con rappresentare i temi più popolari, come i buchi neri o l’antimateria, la teoria della relatività o l’esotico fenomeno dell’entanglement. Quanto la scelta di affrontare l’esplorazione di strade meno battute ma non per questo meno importanti, come per esempio il fenomeno del “moto Browniano” o il tema dell’irreversibilità, il tutto all’ombra della meccanica statistica e dei suoi indubbi maestri. Tra questi spicca la figura di Ludving Boltzmann. Il libro gli dedica un ritratto approfondito e a tratti affettuoso, a testimonianza di una vicinanza culturale non occasionale, da parte degli autori. Diffondere la conoscenza scientifica a tutti i livelli, dovrebbe essere considerata attività d’interesse strategico per una società che rischia di diventare preda di ciarlatani e imbonitori. Una società dove la scienza rischia di essere relegata ad una tra le tante campane e le opinioni di ciascuno hanno lo stesso valore, indipendentemente dalla conoscenza di cui sono portatori.

.jpg?width=1024)