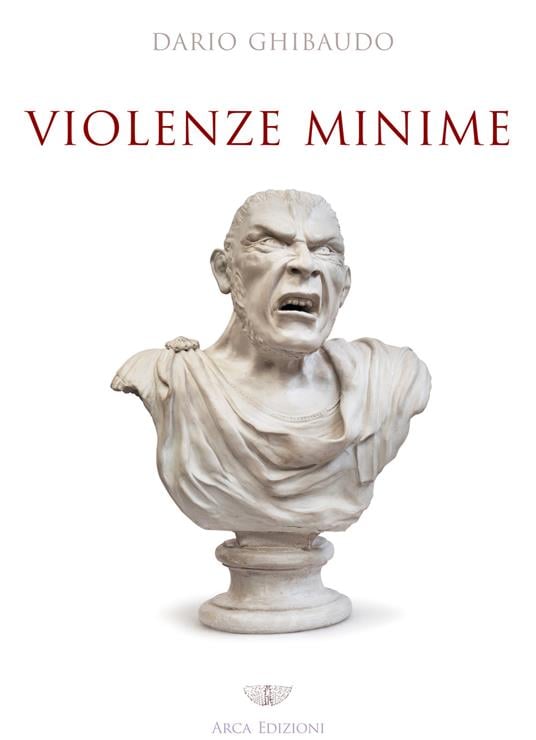

Il 2025 ha segnato per Dario Ghibaudo un anno di straordinaria intensità. Una grande mostra a Bruxelles, che ripercorreva le tappe di più di tre decenni di lavoro riportando in primo piano lo scheletro portante della sua ricerca, quel Museo di Storia Innaturale che, inaugurato all’inizio degli anni Novanta, continua a crescere e mutare come un organismo vivo; la pubblicazione di un libro di racconti (Violenze minime, Arca edizioni, pagg. 175, euro 16), che ha messo in luce un talento narrativo parallelo alla sua pratica visiva; la partecipazione a collettive in Italia e all’estero, che hanno dato nuova forza al suo immaginario, fatto di ibridazioni, mutazioni e tassonomie immaginarie. Ma accanto a questa vita pubblica, fitta di impegni e riconoscimenti, esiste un luogo di concentrazione e di respiro, dove l’artista si ritira con la moglie Chiara da ormai venticinque anni: una piccola casa di pietra a Lunetta di Mombarcaro, borgata dell’Alta Langa carica di memorie contadine e partigiane, dove il tempo sembra scorrere secondo ritmi arcaici. Non un rifugio idilliaco, ma piuttosto un luogo di otium nel senso latino del termine: un ozio operoso, fertile, in cui le idee germogliano e i progetti futuri trovano la loro matrice.

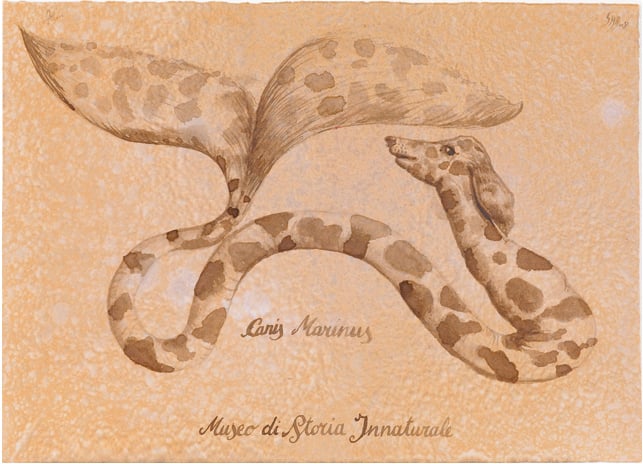

È proprio in questo equilibrio – tra la costruzione di un museo impossibile e il raccoglimento delle colline langarole – che si colloca oggi la ricerca di Ghibaudo. Il suo Museo, definito da Gianluca Marziani “un inaspettato karma fossile che cresce nel bianco dei prossimi secoli, vertigine elettrica di un nuovo animalismo domestico, visione che eleva l’umano nella possibilità biologica di un futuro sorprendente”, è insieme un’opera d’arte totale e una raffinata parodia scientifica, una wunderkammer contemporanea che demistifica i dispositivi della conoscenza e ci restituisce l’ambiguità profonda del presente.

La casa di Lunetta di Dario Ghibaudo

La casa di Lunetta di Dario Ghibaudo

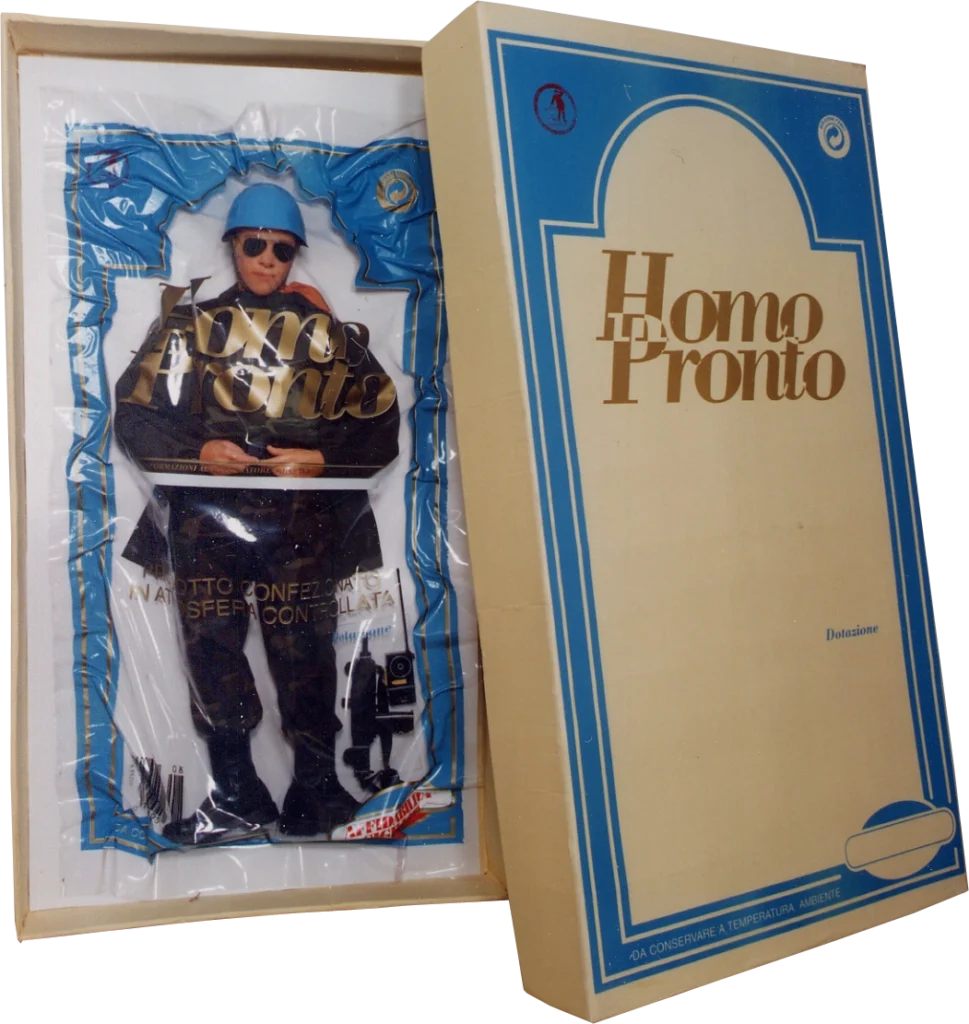

Le creature che lo popolano appaiono ai nostri occhi come apparizioni visionarie e immaginifiche, ma nello stesso tempo misteriosamente verosimili, specchi deformanti della nostra condizione. Ci sono anfibi alati che sembrano sul punto di mutare in volatili, cervi con dita umane al posto degli zoccoli, galline barocche dal becco attorcigliato come un errore genetico, organi vitali che migrano fuori dal corpo per disporsi in nuove combinazioni, e figure ibride che trattengono in sé più stadi evolutivi: metà pesci, metà capre, talvolta con tratti umani. O ancora gli Homini Pronti, serie di esseri umani serializzati e confezionati come prodotti industriali, satira feroce della nostra riduzione a merce. Non sono mostri, ma, piuttosto, rivelazioni ironiche e perturbanti su ciò che siamo e su ciò che potremmo diventare. Se l’arte è, come lui stesso afferma, “diventare ciò che si disegna”, allora la sua pratica è un continuo attraversamento di confini, un’oscillazione fra scienza e immaginazione, ironia e tragedia, presente e futuro.

Siamo andati a incontrarlo nel suo buen retiro di Lunetta, per provare a capire come convivano in lui la dimensione privata e quella pubblica, il silenzio fertile delle colline e il clamore delle mostre, il tempo sospeso dell’otium e l’urgenza di un’opera d’arte totale che, da oltre trent’anni, si presenta come una delle avventure più originali, colte e radicali della scena artistica italiana di oggi.

Dario Ghibaudo

Dario Ghibaudo

Dario, il 2025 è stato un anno ricco di impegni e riconoscimenti: la mostra a Bruxelles dove hai presentato alcune sale del tuo Museo di Storia Innaturale, un libro di racconti, la partecipazione a numerose collettive. Ma la tua casa di Lunetta, nelle Langhe, resta un punto fermo: cosa significa per te tornare qui, tra queste colline?

Sì, in effetti Lunetta è un “buen retiro”, io e Chiara abbiamo comprato questa casa venticinque anni fa, allora era una borgata quasi del tutto disabitata. La casa è piccola, di pietra e ci è piaciuto conservarla il più possibile. Io sono nato a Cuneo che è a sessanta km da Lunetta ma il destino mi ha portato nella Langa albese. Cuneo l’ho lasciata quasi mezzo secolo fa e ci sono tornato raramente. L’ultima volta, nel 2022, per una mostra, nel Complesso Museale di San Francesco, uno spazio bellissimo. Avevo diciotto anni quando, obiettore di coscienza, per evitare il servizio militare sono entrato volontario nei vigili del fuoco. Fui destinato ad Alba. Da allora le Langhe son diventate una mia meta ricorrente, ho buoni amici da quelle parti, da tantissimi anni. Ma, soprattutto, Lunetta è un posto che mi riporta a un ritmo diverso, più lento, ma anche fertile. Non lo vivo come una fuga, ma come una condizione necessaria: qui, nel silenzio, le idee trovano spazio per emergere.

Lunetta è un borgo che porta con sé leggende di masche (le streghe delle Langhe, protagoniste di racconti popolari e riti notturni), riti comunitari, memorie partigiane e storie contadine. Forse anche da qui nasce quella tua sensibilità verso il magico e l’ancestrale. Ti riconosci in questa lettura?

A dirti il vero non conosco storie di masche qua a Lunetta: a pochi chilometri, nel Roero sì, a Pocapaglia, vicino a Bra, è stata bruciata l’ultima strega, la povera masca Micillina, una storia triste e dolorosa che se vuoi un giorno ti racconterò. Lunetta è stata però protagonista nella guerra di liberazione, con le formazioni partigiane “Stella Rossa” delle quali faceva parte Beppe Fenoglio, alcuni suoi racconti sono ambientati nelle borgate intorno a Lunetta che è anche citata in un suo romanzo. Sono luoghi fenogliani, se ami i suoi racconti, in Alta Langa li respiri.

Un fotogramma dal film La Lunetta Le tradizioni hanno sempre un inizio girato a maggio 2010 la processione

Un fotogramma dal film La Lunetta Le tradizioni hanno sempre un inizio girato a maggio 2010 la processione

Nel 2010 le hai dedicato anche un cortometraggio,” La Lunetta – Le tradizioni hanno sempre un inizio”, dove il sacro e il profano, l’opera d’arte e la festa popolare si intrecciano in maniera ironica e disincantata. Che cosa volevi restituire di quel microcosmo e come si lega, secondo te, alla tua ricerca più ampia?

Sì, il film lo trovi su youtube col titolo “La Lunetta”, appunto. La regia è di Alberto Valtellina per la Lab 80 film di Bergamo, io avevo scritto il soggetto e con Alberto la sceneggiatura, tutto… “buona la prima”. Più un documentario che un film, 17 minuti di una bella follia. Volevamo filmare la nascita di una tradizione e per farlo, l’abbiamo inventata. Dopo la messa, la banda musicale di Dogliani precedeva una processione, brevissima, cinquanta metri dalla chiesa alla corte di casa nostra, una pala, dipinta da mio fratello, formidabile pittore figurativo, con l’immagine della patrona santa Caterina d’Alessandria, era portata a spalle fissata su una specie di portantina. Un amico fornaio aveva cotto piccole pagnotte e forma di quarto di luna e le signore dei dintorni preparato biscotti a forma di ruota chiodata, i dolci “tradizionali” per ricordare il martirio di santa Caterina. Hanno partecipato duecentocinquanta persone, alle quali abbiamo offerto cibo e vino. Chiara, mia moglie, Ross e amiche e amici hanno cucinato, servito cibo, lavorato e riso e bevuto. Sul palco si è esibito un noto gruppo musicale capitanato da Filippo Bessone, un genio della canzone dialettale e caro amico. È stata una grande festa, con piatti di ceramica, posate e bicchieri di vetro, niente plastica. Avevo anche costruito un ballo a palchetto, tutto in legno, tre metri di diametro, con le lucine colorate tutto intorno, potevano ballare tre o quattro coppie al massimo. La fondazione Garuzzo di Torino aveva partecipato alla produzione insieme con la regione e la provincia di Cuneo. Quella è stata proprio una bella storia.

Non è la prima volta che ti sei misurato con il cinema: già in passato avevi realizzato cortometraggi e documentari, da L’uomo è cacciatore a Il vizio della memoria. Che ruolo ha avuto per te il linguaggio filmico nel dare corpo al tuo immaginario?

Credo sia dovuto al mio piacere di scrivere, raccontare storie ma soprattutto alla mia grande amicizia con il regista Alberto Valtellina che mi ha sempre sostenuto. Alberto, per altro ha documentato tutte le Sale (leggi mostre) del mio progetto, il Museo di Storia Innaturale, sin dalla prima sala, Antropologia, del 1991.

Un altro fotogramma dal film La Lunetta Le tradizioni hanno sempre un inizio girato a maggio 2010 il ballo a palchetto

Un altro fotogramma dal film La Lunetta Le tradizioni hanno sempre un inizio girato a maggio 2010 il ballo a palchetto

Il Museo di Storia Innaturale nasce nel 1990, ma continua a espandersi, ad aggiungere “sale” nuove. Come lo descriveresti oggi?

Lo definirei un’enciclopedia mobile della deviazione. È un luogo che raccoglie il frutto di una continua osservazione – e deformazione – della realtà. Le sue “sale” si articolano secondo una logica solo in apparenza museale: antropologia, botanica, entomologia, zoologia, ma anche economia, genetica, morale. Ogni pezzo è frutto di una domanda – spesso disattesa – sulla condizione umana e sul nostro rapporto con la natura, o con l’idea che di essa ci siamo costruiti. È un museo “innaturale” non perché mostri cose assurde, ma perché smaschera ciò che oggi, sotto la parola “naturale”, viene spesso normalizzato, anestetizzato.

L’intero museo sembra oscillare tra la meraviglia e la paura. È il tuo modo per raccontare il presente?

Esattamente. Lo stupore, in fondo, è alla base di ogni riflessione profonda. È la condizione del filosofo, come diceva Aristotele. Ma oggi questo stupore è contaminato da una componente di spaesamento, di inquietudine. Viviamo in un mondo dove la mutazione è la norma, non l’eccezione. Ma non ne siamo consapevoli. Le mie creature vogliono far sentire quella vibrazione sottile che c’è tra l’incanto e il terrore. Non c’è una morale da trarre, semmai un invito a guardare davvero, a non dare per scontato ciò che si è normalizzato. L’innaturale, in fondo, è la nostra nuova natura.

Il tuo lavoro è profondamente ironico. Ma è anche, in fondo, tragico. Come convivono queste due anime?

Per me sono inseparabili. L’ironia è un modo per attraversare la tragedia senza farsi travolgere. È una forma di resistenza. Quando rappresento un Homo Pronto – confezionato in plastica sottovuoto come una porzione di salame – sto facendo una satira feroce della mercificazione dell’essere umano. Ma lo faccio con un sorriso amaro, con un cortocircuito visivo. Chi guarda sorride, ma poi si ferma. L’arte non deve consolarti: deve mettere in crisi la tua zona di comfort, possibilmente con grazia.

Qual è il tuo rapporto con l’attualità, con la cronaca, con la politica? Le tue opere sembrano portarne i segni, ma senza mai citarla direttamente.

Non mi interessa l’attualità come notizia. Mi interessa come sintomo. L’arte deve essere vigile, ma non reattiva. Non voglio illustrare l’orrore del presente, ma mostrarne le matrici profonde. I miei Homo Pronti, per esempio, parlano della serializzazione degli individui, dell’ideologia della produttività, della paura dell’inutile. In tempi come questi – con guerre, repressioni, populismi, massacri, tecnologie che disumanizzano – l’artista non può restare neutrale. Ma deve parlare con il proprio linguaggio, non con quello del cronista. Io lo faccio con mutazioni, ibridazioni, deformazioni. E ogni deformazione è una domanda.

Dario Ghibaudo Museo di Storia Innaturale Sala VI Antropologia Homo Pronto Casco Blu Materiali vari cm 215x118x27 ciascuno 1994

Dario Ghibaudo Museo di Storia Innaturale Sala VI Antropologia Homo Pronto Casco Blu Materiali vari cm 215x118x27 ciascuno 1994

Cosa pensi dell’arte come forma di coscienza civile oggi? Può ancora avere un ruolo?

Sì, può. Ma deve smettere di essere pedagogica. Non dobbiamo spiegare nulla a nessuno. Dobbiamo aprire varchi, creare cortocircuiti, generare immagini che restano in testa. Un’opera non cambia il mondo, ma cambia il modo in cui lo guardi. E questo è già moltissimo. Se un visitatore, uscendo dalla mostra, si chiede: “E se fosse davvero così?”, allora qualcosa è successo. L’arte sociale, oggi, è quella che scardina l’ovvio, che rimette in discussione ciò che pare naturale, inevitabile, necessario.

Da poco hai pubblicato anche un libro di narrativa, Violenze minime (Arca Edizioni), un insieme di racconti che sembrano nascere dall’osservazione minima del reale per poi scivolare verso l’imprevedibile. In quelle pagine emerge un narratore che, dal suo Piemonte universale e senza tempo, ha imparato a mescolare continuamente leggerezza e gravità, quotidiano e visionario. Ti riconosci in questa definizione? E quanto pensi che questa attitudine narrativa sia la stessa che muove anche il tuo lavoro di artista visivo?

Un amico, Giacomo Maria Prati, ha presentato i miei racconti a Maurizio Minchella, l’editore e lui ha deciso di pubblicarne una raccolta. È stato il caso, scrivo, potrei dire, da sempre, soprattutto storie, ho trovato racconti che risalgono al 1974. Non ho mai pensato di pubblicarli, diciamo che ho ceduto alla vanità. “Amo ascoltare le persone, magari sedute al tavolo accanto al mio, non per curiosità ma perché ne traggo spunti per storie” questo più o meno diceva Camilleri in La linea della palma. Senza voler fare paragoni, per me è un po’ lo stesso, ascolto, e poi riverso in quel che scrivo, negli inchiostri o nelle sculture. È così, le cose si mischiano, ma in fondo l’urgenza è sempre la stessa: lavorare.

La natura che ti circonda a Lunetta è concreta, fatta di boschi, animali, stagioni. Eppure nelle tue opere sembra trasformarsi subito in altro: creature ibride, mutanti, forme innaturali. Potremmo dire che il tuo lavoro nasce proprio da questa oscillazione tra osservazione diretta e invenzione immaginaria?

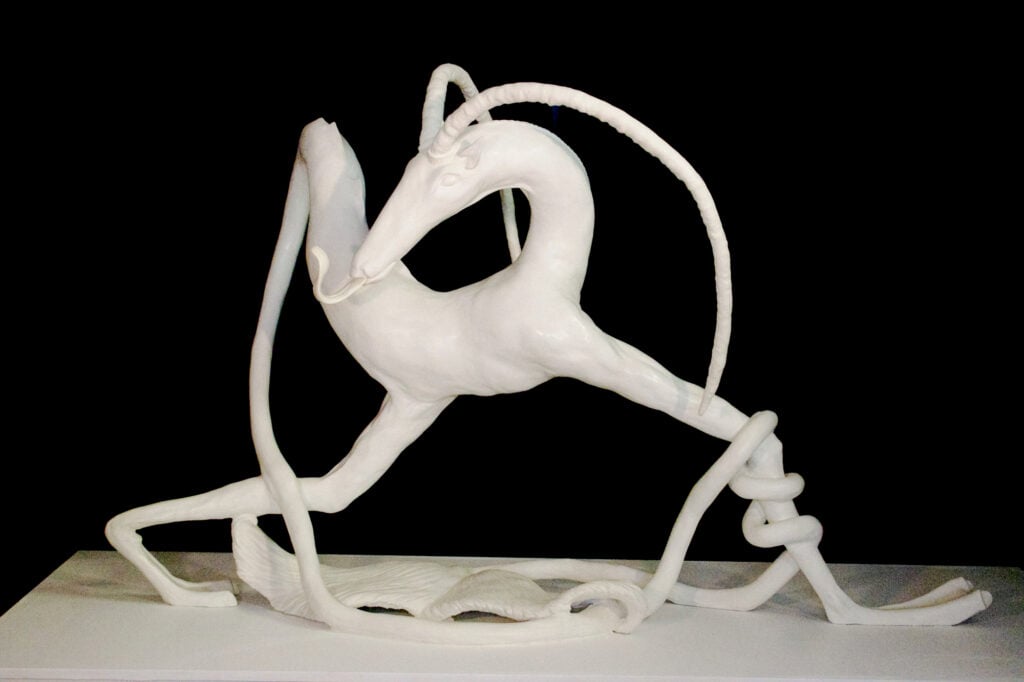

Mi piace pensare che l’arte sia un ponte tra presente, passato e futuro, i miei animali esistevano già nel medioevo, le sculture antropomorfe. Continuando il mio lavoro sulle mutazioni mi son trovato nel passato, ho scoperto la meraviglia medievale nell’ingenuità delle rappresentazioni prive di prospettiva e così mi sono perso nel puro piacere della scultura, nella ricerca di strane commistioni. Spesso i miei animali mutanti mostrano, in un solo essere, un percorso evolutivo. Si nasce pesci e si diventa, per esempio, una capra, magari con le zampe “umane”.

Il Museo di Storia Innaturale che porti avanti da oltre trent’anni sembra incarnare questa tensione: parte da un lessico scientifico – tassonomie, etichette, teche – ma lo piega al fantastico, al paradosso, all’innaturale. Come lo descriveresti oggi, e in che misura pensi che si nutra ancora dei paesaggi della tua terra?

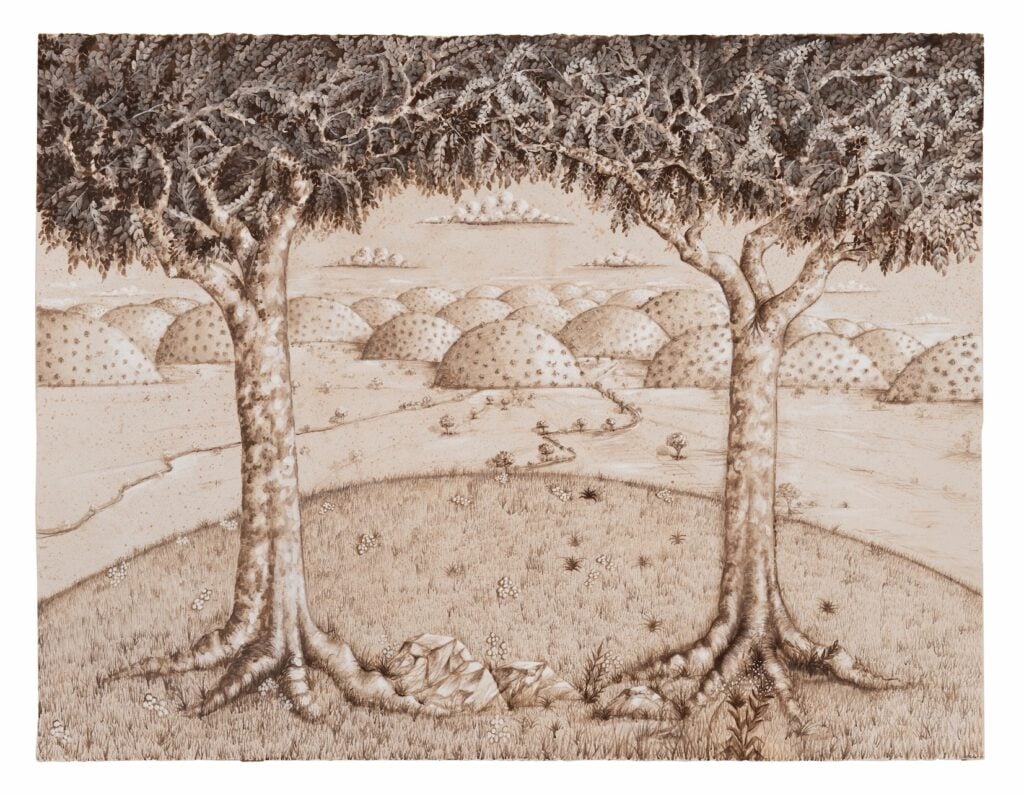

Sono nato a Cuneo, dove finisce la pianura padana, sono un uomo di montagna ma sto bene in città, dove posso incontrare, più spesso, persone straordinarie. Da qualche anno rielaboro una mia idea di paesaggio, spesso derivata da affreschi medievali. Le Langhe di alcuni miei inchiostri, appaiono come panettoncini ben ordinati, in bilico, appunto, tra fantastico e paradosso.

Canis Marinus Dario Ghibaudo 2008 inchiostro su carta preparata cm 535×395

Canis Marinus Dario Ghibaudo 2008 inchiostro su carta preparata cm 535×395

Le tue creature – dal Piscis sapiens sapiens agli uccelli deformati, dai mammiferi con tratti umani agli organi “fuori posto” – sembrano provenire da una specie di enciclopedia parallela. Forse si potrebbero considerare delle apparizioni, o piuttosto delle deformazioni della realtà? Come nascono davvero?

Come nascono… dovrei dire … da sole, tutto va da sé. Io ubbidisco a una spinta, non penso molto a quel che faccio, le guardo piuttosto nascere, questo l’ho già detto in altre occasioni ed è proprio così, osservo, ascolto, leggo e traduco alla mia maniera. Ma non è che mi vengano: si presentano. Come apparizioni che derivano da un cortocircuito tra immaginario biologico e inquietudine morale. Sono esseri che sembrano venire da un mondo possibile – forse già in atto – e che ci parlano in modo muto e silenzioso di ciò che siamo diventati, o potremmo diventare. Non sono mostri: sono specchi deformanti.

Hai parlato spesso del tuo lavoro come di una raccolta di “racconti” più che di un’opera unica. Il Museo di Storia Innaturale allora è anche una forma di autobiografia indiretta?

Nel momento stesso in cui la tua vita, ogni attimo della tua vita è rinchiuso in quel che fai, se sei un artista direi che diventa inevitabile pensare che non possa che essere un’autobiografia. Le “Sale” del Museo sono contenitori da riempire per raccontare una storia, seguire un pensiero, guardarlo concretizzarsi e poi collocarlo lì, in quella sala definitiva. Ma questo metterlo a dimora in una sala del virtualissimo Museo di Storia Innaturale, avviene solo dopo averlo “prestato” per una mostra.

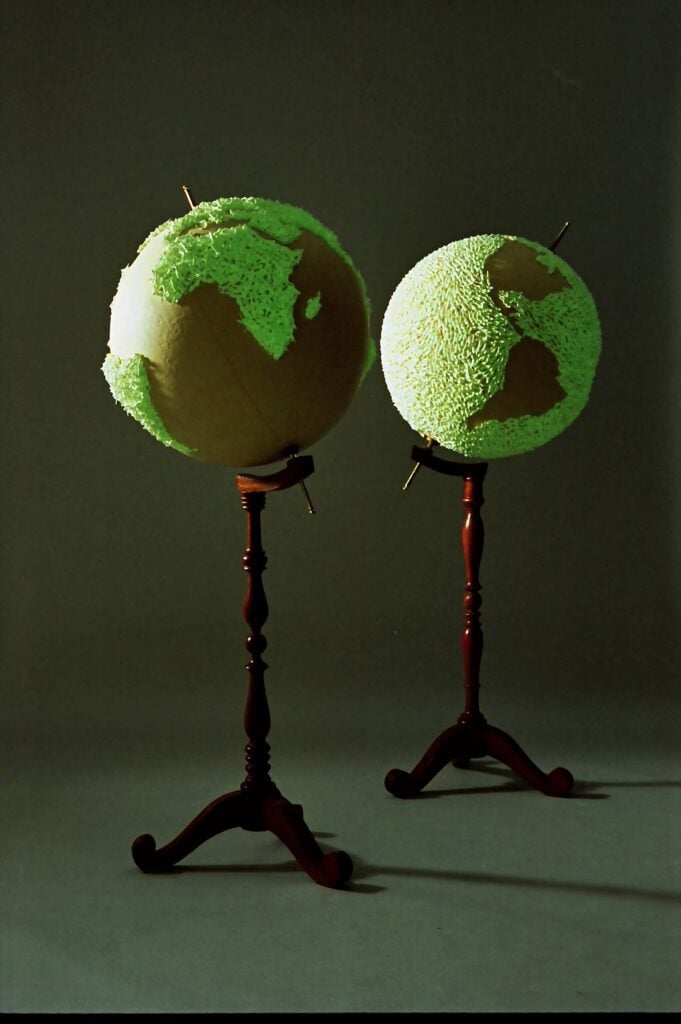

Dario Ghibaudo Museo di Storia Innaturale Sala X Etnografia Descriptio Orbis Terrarum Omnes Terrae Omnes Aquae Plastica luminescente poliuretano espanso carta e legno h 180 cm diametro 70 cm ciascuno 1997

Dario Ghibaudo Museo di Storia Innaturale Sala X Etnografia Descriptio Orbis Terrarum Omnes Terrae Omnes Aquae Plastica luminescente poliuretano espanso carta e legno h 180 cm diametro 70 cm ciascuno 1997

Negli anni Novanta il tuo lavoro veniva spesso ricondotto al cosiddetto “concettualismo ironico”. Pensi che oggi quella definizione possa ancora descriverlo, o senti che la componente visionaria e immaginifica abbia ormai preso il sopravvento, rendendo più difficile incasellarti in un’etichetta precisa?

Quella del “Concettualismo ironico italiano” è stata una bellissima parentesi della mia vita. Eravamo giovani, in una terra straniera, la Germania, per cinque anni dal 1993 al 1998, con la Angelo Falzone Galerie, abbiamo fatto fiere, Colonia, Francoforte, mostre nei musei e nelle gallerie, ma purtroppo non è rimasto nulla. In Italia allora, quasi nessuno dava peso a lavori ironici. Esiste però un bel catalogo, presentato da Roland Scotti nel 1995. Chiusa quella parentesi, ho continuato a srotolare la mia matassa.

Il linguaggio che scegli è quello della scienza – nomenclature, atlanti, museografie – ma declinato come finzione regolata. Si potrebbe dire che il tuo è un modo per restituire alla scienza la sua parte immaginativa? Perché ti interessa proprio questo registro “oggettivo” per parlare invece di mutazioni e possibilità?

Utilizzo la scienza come mi son servito dello stereotipo del Cristo luminescente, sono veicoli per affrontare temi difficili come, appunto, le mutazioni o la guerra. Di “cristini” ovvero piccoli Gesù in plastica luminescente, nel 1999 ne ho commissionati, a una fabbrica, 10.000 e li ho incollati tutti per realizzare la Sala X, Etnografia. Una parte li ho rotti in tanti pezzi, incollati e accumulati a disegnare i confini e la morfologia dei paesi in guerra, per altro tutti sulla linea dell’equatore. Una didascalia recitava Charitas Christi urget nos? Una frase di san Paolo alla quale ho aggiunto un punto interrogativo. “È la carità di Cristo che ci spinge?” Con altri ho composto planisferi o globi terracquei, due di questi, molto grandi, erano, l’uno le terre emerse, sempre formate da cumuli di corpi e l’altro le acque. Quest’ultimo era ricoperto di corpi senza braccia, pareva una palla di acciughe. Essendo luminescenti, al buio sono incredibili.

Dario Ghibaudo Museo di Storia Innaturale Sala XIX Inchiostri Inchiostro su carta preparata cm 160×100 2023

Dario Ghibaudo Museo di Storia Innaturale Sala XIX Inchiostri Inchiostro su carta preparata cm 160×100 2023

Hai affermato che per te “l’arte è diventare ciò che si disegna”. Vale anche per i tuoi animali innaturali? In che misura senti che queste creature ti abitino e ti trasformino, mentre le realizzi?

A proposito di questo mio modo di dire, ti racconto una storia molto divertente. Tempo fa, per quattro o cinque anni, ho insegnato modellato in un liceo artistico. Uno degli allievi era veramente speciale, non aveva un grande talento ma si impegnava molto, ed era molto simpatico. Durante una lezione gli ho detto: Alessio, cerca di capirmi, non devi copiare, tu devi essere quello che fai mentre lo fai. Ha alzato gli occhi, mi ha guardato e ha detto: Ghiba, io spero che tu non sia quello che fai! A parte la battuta, il fatto è che, quando disegno una creatura, non penso a come sarà: la lascio emergere. È un processo simile a quello del sogno: non sei tu che decidi cosa sogni, sei il sogno che ti attraversa. Io devo solo non oppormi. Lavoro come un canale, un tramite, e se mi riesce bene, il disegno – o la scultura – arriva con una forma che mi sorprende. E se sorprende me, può sorprendere anche chi guarda.

Dario Ghibaudo Museo di Storia Innaturale Sala XXII Formelle Argilla bianca primo fuoco e cera Misure ciascuna 41x30x8 cm circa 2018 2022

Dario Ghibaudo Museo di Storia Innaturale Sala XXII Formelle Argilla bianca primo fuoco e cera Misure ciascuna 41x30x8 cm circa 2018 2022

Si potrebbe dire che tutta la tua opera viva in un equilibrio tra radicamento e metamorfosi. Pensi che sia proprio questo doppio movimento – l’essere legato a un luogo e al tempo stesso la necessità di mutarlo, deformarlo, reinventarlo – il nucleo più autentico della tua ricerca?

In realtà non ho mai fatto una riflessione in questo senso, anche se ora che mi ci fai pensare, molte delle mie creature sono bloccate nel “frame” di un movimento, camminare, nuotare, volare… ma se si guarda la loro morfologia molto spesso sono nell’impossibilità di compierlo. Così è la vita.

Hai già in mente nuove “sale” del Museo? O nuove creature?

Il museo non è finito, e credo non lo sarà mai. Oggi sto lavorando a una serie di alberi mutanti… andranno a confluire in una nuova sala del museo, che per ora è ancora in fieri. D’altra parte, il Museo di Storia Innaturale non è mai un luogo chiuso. È un processo in corso, un esperimento aperto che continua a crescere ed espandersi. E, come tutti gli esperimenti, vive di continue mutazioni e di nuovi innesti.