[RESUMO] Dori Caymmi, um dos mestres do violão brasileiro, lança o disco “Utopia”, nome que, a seu ver, reflete hoje a posição da música popular de qualidade em um cenário em que a única ambição é fazer sucesso comercial com canções simplórias. Na entrevista, com humor sempre ferino, ele fala de seu berço musical ilustre, do aprendizado com João Gilberto, das discordâncias com o tropicalismo de Caetano e Gil, da repulsa ao rock brasileiro, da morte da irmã Nana e de como se vê como resistência musical em meio a tanta vulgaridade. “Não quero que ninguém me siga. Só aqueles que gostam de minha música.”

“Toda a música que eu faço, ultimamente, é utópica. Num momento tão antimusical, meu disco não tem a menor possibilidade de uma divulgação decente. É uma coisa do passado mesmo. Nós estamos vivendo um outro tipo de postura no século 21. E eu não posso botar uma roupa brilhante, chamar 12 bailarinos e fazer um show no palco, dançável, para todo mundo gostar.”

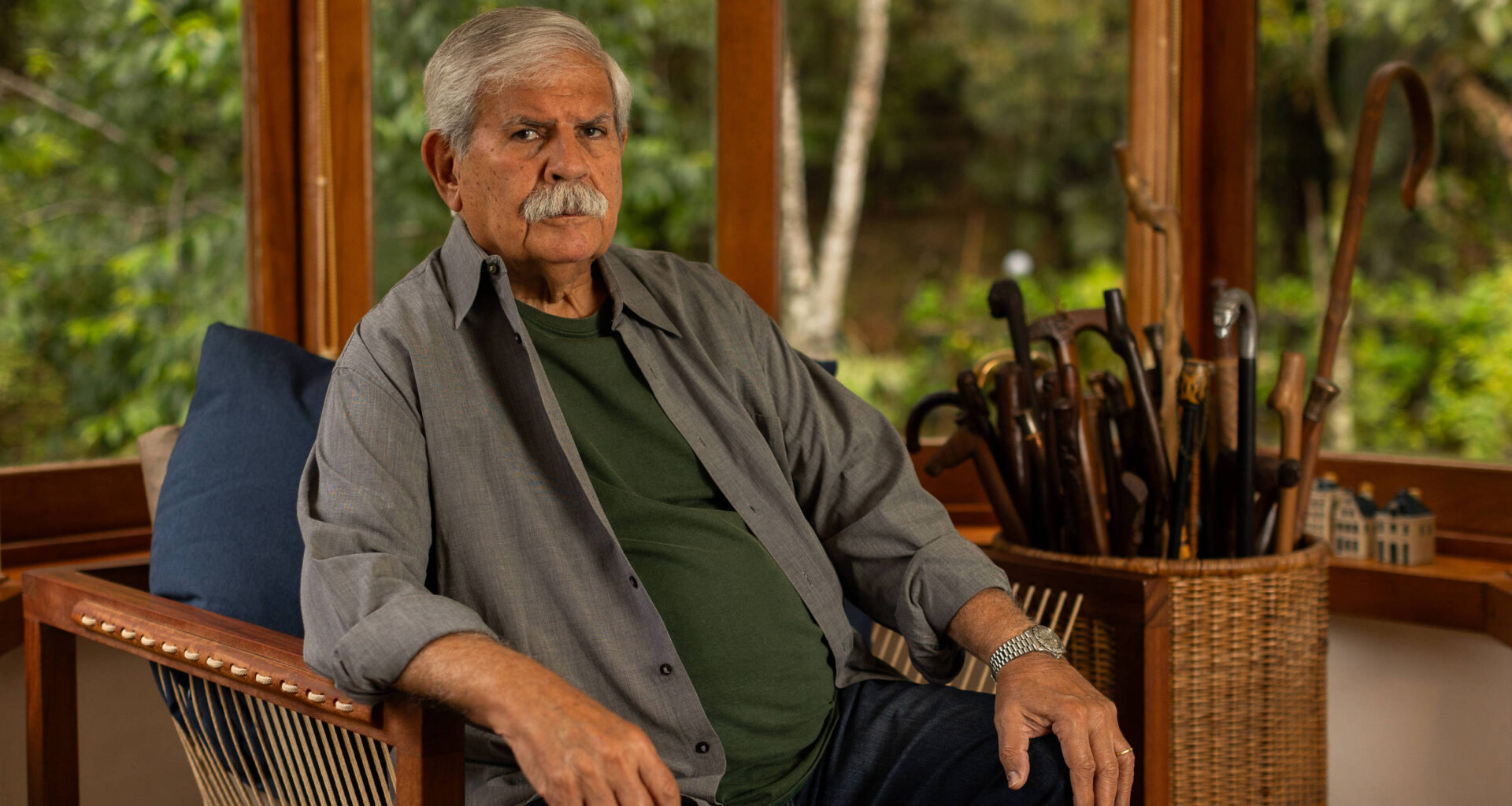

Com essa declaração de princípios, aos 82 anos, Dori Caymmi define o álbum “Utopia”, recém-lançado pela gravadora Biscoito Fino, com produção de Jorge Helder. Filho de Stella Maris e Dorival Caymmi, irmão dos cantores Nana e Danilo, ele surge de cara enfezada no retrato pintado pelo pai, estampado na capa do disco. “Nele, sou o ‘tô de mal’ da canção ‘Marina’. Pode ter existido uma Marina na vida do meu pai, não duvido nada. Mas o ‘tô de mal’ sou eu.”

Depois da morte dos pais, em 2008, Dori parou de criar melodias isoladas e se limitou a musicar os versos de parceiros. “Apagou a vontade em mim. A música de mau gosto do entorno contribuiu para minha decisão”, ele conta.

No começo da carreira, teve letras de Nelson Motta (“Saveiros”, “O Cantador”) e, num universo restrito de parceiros, orgulha-se em dividir “Alegre Menina” com Jorge Amado e “Fora de Hora”, obra-prima quase desconhecida, com Chico Buarque.

Há cinco décadas, o poeta Paulo César Pinheiro virou seu principal parceiro em canções como “Desenredo”, “Estrela da Terra” e “Rio Amazonas”. Ou em “Viageiro” e “Navegação”, joias do novo disco. A dupla forma uma simbiose. “Sozinho sou de nascença,/ De profissão: eremita,/ Tanto não peço licença/ Quanto não faço visita”, Dori canta pelos dois em “Sozinho de Nascença”.

“Como eu conheço a pessoa, o gosto e o pensamento dele, já envio a letra que acho que ele vai gostar”, conta Paulo César. “Dizem as más línguas que Dori não é um compositor popular, é muito rebuscado. E não é verdade. Esse disco novo demonstra que muitas de suas músicas são populares.”

Os amigos partilham a admiração por Jorge Amado e Guimarães Rosa. E a ojeriza ao celular. Paulo César confessa que não tem sequer cartão de banco. Os comerciantes ainda aceitam seus cheques porque faz compras nos mesmos lugares. “Dori tinha um telefone fixo, que não existe mais. A gente é analógico, não é digital. Então, ficamos meio sem comunicação. A gente se vê quando ele desce de Petrópolis para o Rio. Passamos juntos uma tarde, um fim de tarde ou um começo de noite.”

Nas últimas conversas, eles lamentaram o “adoecimento” da música popular brasileira. “A gente ainda é do tempo em que a música brasileira era sadia”, afirma Paulo César.

“A música brasileira está doente. Virou uma coisa de ser famoso, de fazer sucesso, e o sucesso normalmente vem com algo fácil de entender e de cantar. E você nota na plateia uma ambição muito grande de estar no palco. ‘Eu quero ser Ivete!’. Agora está pior”, diz Dori. “Há jovens músicos com admiração pelo meu trabalho. Não estou falando de todos. Alguns deles. Os roqueiros não gostam muito de mim, não.”

Ele reveste seus afetos com humor, faz graça com os artistas amados, mas sempre que promete pegar leve com o cenário musical, a realidade lhe exige mais rigor. “Toda vez que eu falo do meu amor pelo Brasil, vem alguém me chamar de reacionário. Basta contrariar o mau gosto, basta dizer que o vibrato dos cantores sertanejos é um pavor. Não sei de onde vem esse vibrato, talvez do trio elétrico. O sertanejo não é isso. O sertanejo é, antes de tudo, um forte.”

“Ser purista ou reacionário, ou qualquer leitura a respeito do meu trabalho, isso já não me importa muito, não”, ele avisa.

O apetite de Dori por shows e discos sempre foi moderado. Enquanto os expoentes de sua geração estrearam em disco no meio da década de 1960, ele esperou até 1972 para lançar seu primeiro álbum, e mais oito anos para o segundo. Nem precisou gravar canções autorais para influenciar colegas como violonista e arranjador.

“Eu sou mais diminuto. Gosto de fazer o atrás do palco”, explica, lembrando a direção musical do espetáculo “Opinião”, com Nara Leão, Zé Keti e João do Vale, a convite de Augusto Boal, em 1964. “Nós sofremos muito assédio, mas meio calado, porque em 1964 ainda não tinha aquela violência que veio com a ditadura de Garrastazu Médici. Eu fiz uma música na época: ‘Garrastazu-u-u, Garrastazu-u-u, filho do fogo, sobrinho do trovão’. Foi a minha única parceria com Vinicius de Moraes.”

No teatro, observou os mistérios dos palcos, dos ensaios à iluminação, sem qualquer desejo de adotar performances corporais em seus shows. Concentra-se no violão, evita acenar para a plateia e abomina as orientações coreográficas do pop.

“O trio elétrico popularizou muito essa coisa do Carnaval. Ele começou inocentemente com o Dodô e meu pai na Bahia. Dodô tocava com o papai e já tinha o trio elétrico na cabeça. Osmar veio depois. E por falar em Osmar, o filho dele, o Armandinho, eu adoro esse cara. Ele é um craque. Mas não gosto do trio elétrico. Caetano cantou que ‘atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu’. Eu digo: ‘Ih, morri!’. Me enterra porque eu já fui.”

“Não tenho nada a ver com essa música de ‘poeira, levantou poeira’ [refere-se a “Sorte Grande”, hit da axé music]. Eu sou alérgico. Se levantar poeira, pra mim vai ser um horror.”

O ambiente familiar definiu os traços essenciais de sua formação. Em casa, o velho Caymmi ouvia discos de jazz e dos compositores clássicos Bach, Wagner, Chopin, Ravel e Debussy. Os favoritos do filho são os dois últimos. Na sala de visita, a sensibilidade do garoto era exposta ao violão do pai e de seus amigos virtuoses.

Acima de tudo, Dori se fascinou pelas canções praieiras do velho Dorival. “Meu deus do céu, desde criança eu vi aquele violão e não tinha coragem de tocar. Louco de vontade de pegar um violão e ficar olhando para a mão dele e fazer aqueles acordes, pegar aquela força do candomblé que já tinha na música dele.”

“Não posso definir qual foi o principal violão. Eu acho que João Gilberto. Porque perturbei muito. Eu tinha passaporte Dorival Caymmi. Papai lançou Joãozinho. E fui à casa dele muitas vezes, no Leblon, ficar ali enchendo o saco, de frente para o violão dele, aquela coisa meticulosa de pegar uma canção e trabalhar durante meses para poder emitir do jeito certo. João tinha uma neurose fantástica. Eu olhava João, Baden Powell e Luiz Bonfá. E tinha papai, o violão mais importante, do meu lado.”

Ser filho de Dorival Caymmi lhe trouxe vantagens de formação, mas não houve tanta facilidade assim, pois o talento musical dos filhos não era incentivado. Segundo Dori, os pais preferiam o trabalho de Danilo, seu irmão. A mãe só se entusiasmou com “Rio Amazonas” e elogiava mais Francis Hime, amigo da família.

Em tempos recentes, Dori descobriu um recorte do jornal Última Hora, uma entrevista em que o patriarca fazia um retrato seu em 1954. “O menino tem um mundo interior que não acaba mais […] Vejo a minha infância se repetindo nele. Na inquietação de pai, temo, às vezes, pelo seu futuro, formando-se assim romântico pra uma era de pragmatismo. Mas não desejo acordá-lo”, disse Caymmi.

“Para mim, foi uma surpresa ler isso. Ele se espelhar em mim é um negócio de louco”, reconhece Dori. A seu ver, Nana enfrentou mais barreiras no início da vida artística. “Nana fazia mais palco. E, quando voltou da Venezuela, separada do marido, sofreu muita pressão familiar [em 1965]. Nessa época, dei ‘Saveiros’ para ela cantar. Ela recomeçou a carreira ali, porque tinha cantado com o papai antes e feito um disco.”

Tom Jobim influenciou a estreia de Dori em estúdio. Primeiro, encarregou-o de gravar a versão instrumental de “Só Tinha de Ser com Você” para um documentário americano. Depois, recebeu o jovem violonista e a família inteira no álbum “Caymmi visita Tom”, de 1964. Dori voltaria a colaborar com Jobim na trilha do filme “A Casa Assassinada” (1971), de Paulo César Saraceni, e em “Matita Perê” (1973).

Nas entrevistas, ao exaltar as sonoridades brasileiras, Dori pode passar a impressão de um purismo nacionalista que não define a sua cabeça informada pelo jazz. Ele ouve essa ponderação e lembra o impacto dos arranjos de Barney Kessel para Julie London e de Nelson Riddle e Axel Stordahl para Frank Sinatra, além de Wes Montgomery, Billy May, Gil Evans e John Coltrane.

“Sempre estive de olho nesses caras, mas aprendi a orquestrar aqui no Brasil, como copista do Luizinho Eça. Luizinho foi o cara na minha vida”, recorda. Radamés Gnattali, outro guia, o puxava de lado e repetia a cada encontro: “Harmonia, meu filho. O negócio é a harmonia”. Atender a esse conselho virou o hábito de Dori, reconhecido como um mestre do violão brasileiro.

Produtor musical do disco “Nana, Tom, Vinícius” (2020), com arranjos de Dori, Mário Gil observa que, no Brasil, o violão virou o principal acompanhamento da música popular. Por isso, não é fácil criar uma linguagem própria no instrumento.

“Inspirado pela afinação de Baden Powell para ‘O Cego Aderaldo’, Dori compôs dezenas de músicas e descobriu acordes e sonoridades que imprimem uma brasilidade encantadora ao seu violão. Isso somado a um profundo conhecimento de harmonia aplicado a acordes nas mais belas inversões harmônicas, sempre privilegiando a linha melódica dos baixos”, analisa o violonista, estudioso de sua obra.

Apesar do desânimo com a música atual, Dori aponta seus cantores favoritos, com os quais já dividiu discos e palcos. “Admiro Mônica Salmaso, Renato Braz e Sergio Santos. Esses são três artistas por quem eu realmente tenho admiração muito grande, adequados ao meu estilo.”

O trabalho em estúdios ocupou boa parte da vida de Dori, produtor de álbuns de Nara Leão, Gal Costa, Caetano Veloso e Gilberto Gil, nos anos 1960. “Ninguém gosta de arranjador, só quem gosta de arranjador é o arranjador”, ele brinca. Com humildade, lembra-se de uma revisão proposta por Dominguinhos. “Esse acorde aqui vai tirar o leite das crianças”, alertou o instrumentista.

A gravadora Philips acolheu, por sua sugestão, o disco de estreia de Gal e Caetano, “Domingo” (1967). No clássico arranjo de “Coração Vagabundo”, ele adaptou uma formação usada por Eumir Deodato, com duas flautas e dois saxofones. Em poucos meses, os discípulos de João Gilberto estariam em campos estéticos diferentes.

Dori não participou das reuniões convocadas por Gil para discutir a renovação da música popular, dentro de inquietações pré-tropicalistas. “Eu não gosto de reunião e nem gosto de renovação. A renovação vem de cada um, não dessa coisa de sentar na mesa para discutir possibilidades ou ‘vamos criar uma tropicália’”, justifica.

“Cada um tem o seu rumo. Não há o que discutir. Você vê que tem Chico e Tom fazendo ‘Sabiá’ e do outro lado Geraldo Vandré. E a música do Vandré foi muito mais importante na época, politicamente [‘Pra Não Dizer que Não Falei das Flores’]. Não tenho essa mania de discutir rumo. O rumo político, acho legal discutir. Rumo da música, da arte, não. Eu acho uma besteira.”

Ele se opõe ao tropicalismo “desde que nasceu”. “Sabe por quê? Caetano sabe. Porque tenho admiração por ele, um cara que faz coisas lindas e, de repente, assume uma posição, uma coisa agressiva [na tropicália]. Por outro lado, houve passeata contra guitarra. Quer dizer, que culpa tem a guitarra de ser mal tocada?.”

“‘Domingo no Parque’ é uma das coisas mais bonitas de Gil. Adorei a gravação. Adorei até o arranjo do Rogério Duprat, muito bonito e muito bem feito para a época. Na hora da apresentação, no festival, Os Mutantes desafinaram para cacete. A gente vê que era muita informação pra cantar no meio daquela zorra. O festival veio para o bem e para o mal. É que nem celular.”

Caetano nunca se aborreceu com as críticas do amigo. “Dori é uma das pessoas que mais admiro e amo desde sempre. Ele era ainda um cara no fim da adolescência quando o conheci na Bahia, via Carlos Coqueijo. Depois, seu jeito de tocar violão! Ele foi sempre o que mais me encantou como seguidor da bossa nova. Quase toda a geração que reafirmava a bossa reagiu mal à nossa, de Gil e minha, virada tropicalista. Dori nunca mudou quanto a isso. E eu gosto”, afirma Caetano.

“Amo seu humor mal-humorado. E ele levou Chico a gravar ‘Sampa’! Dori é uma personalidade musical autêntica, profunda e dona da beleza. O disco que Gal e eu fizemos não seria o que é se não fosse Dori.”

Os festivais criaram “inimizades temporárias”, sublinha Dori. “Em todos os que eu participei, o único abraço que ganhei foi do Marcos Valle, no ‘Saveiros’, em 1966”

Num flerte com a tropicália, Nana Caymmi gravou um compacto com Os Mutantes, em 1967, mas o irmão se manteve distante dessa sonoridade. “Não combina com o meu temperamento musical”, pondera Dori. “Depois que a Rita Lee saiu dos Mutantes, ela casou com Roberto de Carvalho, e eu adoro o trabalho dos dois. Não é rock, é pop, mas é de bom gosto. Rita escrevia irônica. Eu sou uma pessoa muito irônica. Fiquei fã dela. Lá nos Mutantes, eu não dava a menor importância. Não tenho essa cultura dos Beatles.”

No festival de 1967, ele conheceu a cantora Joyce Moreno, uma de suas melhores amigas, que o indicou para os arranjos de seu primeiro disco, “Joyce” (1968). “A gravadora achou que talvez não fosse ainda o caso de entregar todos os arranjos pra ele, e chamou o Gaya para fazer metade. Mas assim fomos nos aproximando”, ela lembra. Os dois dividiriam o álbum “Rio-Bahia”, em 2006. “Até hoje Dori, pra mim, é como se fosse totalmente família, um irmão que a música me deu. É, junto com João Gilberto, a minha maior influência como violonista.”

Em 1989, Dori passou a morar em Los Angeles, onde trabalhou inicialmente com Sérgio Mendes. Mas não demorou a se afastar do espírito ultracomercial do colega. “Eu não falo mais esse nome, que não me traz sorte”, ele diz. Uma amiga o apresentaria a Quincy Jones, o mais influente produtor da música americana. Um dia, Quincy lhe telefonou cantarolando “Amazon River”, gravada em “Brazilian Serenata”, ainda sem a letra de Paulo César.

“Era a oportunidade que não havia no Brasil. A coisa aqui começou a se comercializar com o rock brasileiro, que eu nunca chamei de roquinho, porque acho pejorativo. Eu preferi sair.” Ele satiriza as modas do mercado fonográfico. “Houve um período em que todo roqueiro tinha um disco acústico. Você sabe que eu quase fiz um álbum meu assim? Dori Caymmi, acústico.”

Em uma palestra, ao ouvir críticas de Dori ao rock, um homem apontou a sua contradição em fazer arranjo para um disco do roqueiro Raul Seixas. “Ele tinha razão”, sorri Dori. No disco “Por Quem os Sinos Dobram” (1979), arranjou e acompanhou Raul em “Réquiem Para Uma Flor”. Não será estranho, portanto, se alguém gritar “toca Raul!” em algum show seu.

Nos Estados Unidos, casado com Helena Leal, Dori participou das trilhas de filmes de Spike Lee (“Irmãos de Sangue”, de 1995) e Sydney Pollack (“Havana”, de 1990). Quase foi tragado pelo blockbuster “Anaconda” (1997), de Luis Llosa. “Fui rejeitado, graças a Deus. Não sei fazer música para cobra.”

Em 2017, ele decidiu morar outra vez no Brasil e comprou uma casa em Petrópolis, no Rio. Já não lhe agradava nada o predomínio de uma bossa nova diluída no mercado externo. “O americano se torna dono das coisas. Quando a bossa nova chegou, eles se apossaram. Depois se apossaram do choro. Aí se apossaram da capoeira.”

Em entrevista a uma rádio americana de jazz, Dori se irritou com os elogios excessivos do apresentador ao desempenho de Stan Getz no álbum “Getz/Gilberto” (1964). “Eu falei: olha, a pior coisa nesse disco é o Stan Getz e a Astrud. Tem Tom Jobim. Tem João Gilberto no violão. E você fala de Stan Getz? O cara fez um solo de ‘Garota de Ipanema’, que, por mim, diziam assim: ‘A porta da rua é ali’. O apresentador ficou doido da vida. Falei mais: ‘João Gilberto é infinitamente superior ao Stan Getz. Tom, infinitamente superior’. O cara ficou ainda mais bravo.”

Pouco depois do sucesso mundial do “Getz/Gilberto”, Dori reencontrou João em Nova York, onde tocaram violão 12 horas por dia, ao longo de uma semana. Na noite de um concerto de Thelonious Monk, ao ser informado por Sivuca de que Dori era íntimo de João, o trompetista Miles Davis pediu que transmitisse seu desejo de dividir um disco. “Essa ideia é uma porcaria. Miles é um chato”, descartou João, e mudou de assunto.

Por limitações físicas da idade, Dori não suporta aeroportos e pretende apresentar o show de “Utopia” em cidades ao alcance de uma viagem suave de carro: Rio, São Paulo, Brasília e Belo Horizonte. Neste ano, perdeu a irmã Nana, reconhecida como sua principal intérprete.

“Para te dizer de verdade, o que eu tenho saudade da Nana é do trabalho com ela. O convívio de irmão com irmã nunca foi uma coisa assim extraordinária. O pau sempre comeu. Porque ela tinha um gênio brabo, e eu não levo desaforo para casa. Nana era muito difícil. A cantora é uma amada. Essa é a parte que eu sinto falta.”

Em mais de uma ocasião, Dori e Danilo criticaram as declarações de Nana a favor de Jair Bolsonaro, ressaltando que a irmã não saía mais de casa, era mal influenciada e tinha uma visão superficial do país. “A política separa as famílias”, reconhece Dori, que apoiou os atos em defesa da democracia e da punição aos envolvidos na tentativa de golpe de estado. “A extrema direita é um lixo.”

“Grande parte do Brasil é vendida ao celular, a esse negócio de enriquecer e dar golpe nas pessoas. Está muito sujo tudo. É por isso que o Trump está dando palpite para cá”, ele diz. “E tem muita tatuagem também”, provoca, sorrindo. “Outro dia, um menino chegou tão tatuado no estúdio que eu perguntei para ele: ‘Seu pai sabe disso?’. O apelido dele virou ‘seu pai sabe disso’.”

No Instagram, Dori mantém a série “Saudade e Memória”, com breves palavras sobre grandes artistas brasileiros. Mas não faz as postagens. “O celular trouxe o egoísmo de ‘quero mais seguidores’. Não quero que ninguém me siga. Só aqueles que gostam de minha música.”