Em 2017, era possível comer um pastel de nata em Kaunas, uma cidade lituana, num café chamado Natabox, a olhar para uma parede forrada com uma fotografia do eléctrico 28 que, numa rua de Lisboa, seguia em direcção aos Prazeres. A jovem mulher que vendia os pastéis sabia declarar que eram doces portugueses, mas não sabia onde era Portugal. Na altura, o encontro com um pastel de nata num país europeu que já tinha sido uma república soviética revelava a existência de um novo sistema de deslocação geográfica de algumas componentes da cultura culinária portuguesa de cariz popular.

Hoje podemos cruzar-nos com pastéis de nata em Hong Kong, Edimburgo, Valetta ou Paris. Isto acontece porque eles entraram na lista dos produtos gastronómicos de difusão global que se mantêm associados a uma cultura de origem, sem que quem os produz, os vende ou os consome tenha necessariamente uma qualquer relação directa com ela.

Num contexto de grande mobilidade internacional de coisas e de pessoas, são muitas as mercadorias que se apresentam aos consumidores como sendo detentoras de uma identidade étnica. Por vezes, circulam em associação com os movimentos migratórios e, outras vezes, fazem-no de forma independente. No primeiro caso, as coisas que acompanham as pessoas dão forma aos denominados “mercados étnicos”, que são constituídos por lojas dirigidas, pelo menos inicialmente, exclusivamente às comunidades de migrantes. Portugal inventou uma forma etnicizada para falar da parte do mercado de exportação que se dirige a portugueses migrantes. Chamou-lhe o “mercado da saudade”.

No caso de França, e mais concretamente de Paris, o mercado da saudade iniciou-se com a venda de produtos alimentares — de consumo corrente, como o café, a cerveja, o azeite ou as bolachas; e de consumo mais cerimonial, como a couve-portuguesa, os vinhos e os licores. De início, apenas os produtos mais prestigiados saltavam a barreira da comunidade étnica e chegavam ao quotidiano dos franceses. Basicamente, isso só acontecia quando eram oferecidos, no quadro de relações de trabalho ou de amizade. Diz-se que aquela que foi, durante algum tempo, a mulher mais velha de França bebia todos os dias um copo de vinho do Porto, e que terá criado esse hábito graças a uma garrafa que lhe foi oferecida por uma empregada doméstica portuguesa.

Segundo o jornalista Carlos Pereira, director do Luso Jornal, na segunda metade do século XX, a difusão de produtos portugueses no mercado francês começou pelos alimentares e acompanhou a integração da primeira geração de portugueses na sociedade francesa. Ou seja, as coisas portuguesas viveram coladas aos emigrantes e acompanharam as suas relações sociais. Nas primeiras décadas de migração, os franceses sabiam basicamente que Portugal era um país de onde tinha partido uma parte dos imigrantes que então viviam em França; que era pobre e governado por um ditador que, entretanto, caiu, após uma revolução. Sobre a cultura portuguesa, alguns sabiam que existia uma música de sonoridades exóticas chamada fado e que Amália Rodrigues era a diva que melhor a cantava. Algumas pequenas franjas da classe média mais informada conheciam também as fotografias de Henri Cartier-Bresson, que davam a ver a Nazaré e uma parte da cultura material da sua população. Esses, caso se tenham aventurado a fazer turismo em Portugal, até podiam ter em casa uma pequena boneca vestida com sete saias, cuja feitura tinha sido promovida pelo Estado, ainda no tempo da ditadura.

Loja Saudade, em Paris — “Portugal inventou uma forma etnicizada para falar da parte do mercado de exportação que se dirige a portugueses migrantes. Chamou-lhe o ‘mercado da saudade’”

DR

Na década de 1990, as coisas começaram a mudar. Na opinião de Carlos Pereira, a Expo’98 foi um acontecimento cultural de viragem e, mais tarde, o aparecimento de voos operados por companhias low cost, um acontecimento económico determinante. Por um lado, os franceses começaram a relacionar-se mais com Portugal e com as suas produções culturais — literatura, música, cinema e artes plásticas; por outro, uma parte da segunda geração de migrantes portugueses começou a relacionar-se com novas formas de cultura, que podiam convocar a cultura popular portuguesa, mas que eram produzidas por pessoas das classes médias urbanas. Essas produções manifestavam uma ruptura com a cultura popular de cariz rural que os seus pais conheciam e com a qual eles tinham crescido, sobretudo nos retornos à terra que aconteciam em cada Verão.

Segundo Carlos Pereira, a música dos Madredeus foi uma das realizações culturais que foram capazes de representar em Paris uma nova forma da portugalidade: ancorada num localismo poético, mas com um espectro de referências cosmopolitas. Essa era uma nova forma cultural com a qual as franjas, mais escolarizadas e já assentes na classe média, da segunda ou terceira geração de portugueses a viver em França, se podiam identificar. Já no século XX, a presença, em lugares e acontecimentos prestigiados como o Palácio de Versalhes e o desfile da casa Dior, de peças de Joana Vasconcelos (nascida em França) que citam elementos da cultura material popular portuguesa, veio dar continuidade a esse processo de nobilitação, por via de objectos híbridos, da cultura portuguesa de origem popular.

Os novos sentidos do popular

Já no século XXI, inicia-se um novo ciclo nas movimentações de pessoas e coisas entre França e Portugal: primeiro, Portugal torna-se um destino turístico e, posteriormente, também num país de acolhimento para migrantes franceses. Neste novo contexto relacional, a cultura material portuguesa de cariz popular deixa de ser a objectificação da subalternidade económica e cultural, para passar a estar disponível para acolher novos sentidos. Como escreveu João Leal, “o popular é — literalmente — o produto do encontro de duas culturas: a cultura que lá estava e que não sabia que era popular e a cultura de quem chega lá e a nomeia como popular”. A cultura material popular só existe, nesse sentido, a partir do momento em que alguém que a ela não pertence a denomina como tal. Em Portugal, esse processo cultural de criação do “popular” iniciou-se durante o Estado Novo e não mais parou. O popular foi sempre um produto híbrido e os seus sentidos dependem das pessoas que, num dado contexto histórico, o estão a discursar. Hoje, em Paris existem projectos que estão a dar-lhe novos sentidos.

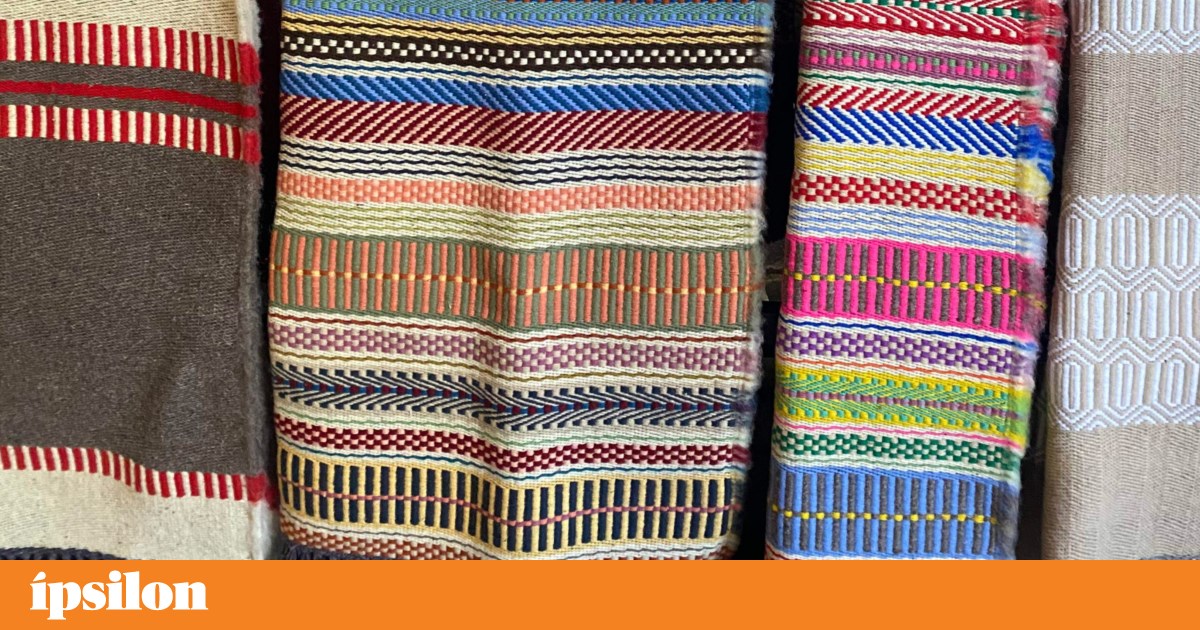

São desenvolvidos por portuguesas, situam-se no exterior do mercado étnico e vendem coisas que se apresentam como sendo representantes da cultura material de Portugal. Esta inclui os produtos alimentares correntes, os barros e as cerâmicas, as filigranas, as mantas de trapos e de lã, os tapetes, os cestos e ainda mais uma quantidade de outras realizações. São coisas que foram sujeitas, nas últimas décadas, a diversas reorganizações dos respectivos ciclos de vida. Em Portugal, a narrativa do popular alterou-se e os sentidos que essas coisas transportam hoje não são os mesmos que transportavam nas décadas de 1960 e 1970. Depois de terem hospedado os estigmas da pobreza e da pré-modernidade, parte dessas coisas acolhe hoje os valores da diversidade, da multiculturalidade e da sustentabilidade. São consumidas pelas novas classes médias portuguesas e, sobretudo, integram o mercado turístico.

As “lojas portuguesas” na capital francesa apostam em peças de boa qualidade e alguma sofisticação

DR

O contexto social e cultural que permite a existência em Paris de lojas que vendem esses mesmos produtos é também o dos estilos de vida das novas classes médias urbanas. Elas não são, ao contrário do que acontecia com o comércio étnico, dirigidas aos migrantes portugueses, pela simples razão que, para eles, essas coisas são aquelas que acompanharam as suas vidas. Ainda não foram sujeitas à ressignificação que fez delas coisas “de uma cultura rica e popular” (como foi referido no site do Bon Marché, um dos mais luxuosos armazéns de Paris, a propósito da abertura de um comptoir de venda de bolos da marca Canelas).

Para as mulheres com quem falámos, a venda desses produtos faz parte de um trabalho pessoal de reconstrução das suas identidades pessoais e étnicas que pretende resgatar e revalorizar uma cultura material popular que entendem fazer parte do seu passado. Esse processo implica-as a elas e aos seus clientes, mas revela uma dinâmica cultural mais envolvente de reconstrução e de afirmação da etnicidade portuguesa em França e, consequentemente, das formas que a portugalidade aí assume.

Flora Rodrigues é portuguesa de origem cabo-verdiana e pensou abrir a Comptoir Saudade, exactamente porque tinha saudades de Portugal. Numa visita a Lisboa foi visitar a Vida Portuguesa e ficou impressionada, porque correspondia àquilo que andava a querer fazer: uma loja que lhe lembrasse as lojas tradicionais onde entrava quando, em pequena, ia ao centro de Lisboa com a mãe (“cheiravam a bacalhau e tinham grandes sacos com sementes”). Acabou por abrir um estabelecimento centrado no serviço de refeições de cozinha portuguesa e na venda de produtos alimentares correntes, mas onde também vende outros objectos (tem peças Bordalo Pinheiro, que “se vendem devagar porque são caras, mas que os franceses compram para ocasiões especiais”.)

Os produtos portugueses à venda na maioria das lojas da especialidade em Paris destinam-se às novas classes médias urbanas

DR

A Paris-Porto pertence a Kelly Neves, que trabalhou no Comptoir Saudade e reproduziu a lógica de serviço de comida e de venda de produtos alimentares correntes, a par de outros objectos. A loja reproduz uma pequena mercearia de aldeia e obteve o prémio da “meilleure épicerie fine étrangére”. Ambas as lojas têm uma clientela francesa de bairro que se apropriou de alimentos que não faziam parte dos seus hábitos. Comer chocolates Regina, gelatinas Royal, Sugus e pastilhas Gorila e beber café Delta e ginja das Caldas por costume (e não numa exótica viagem turística), traduz-se numa apropriação cultural que autentifica uma identidade étnica que antes era desconhecida, senão mesmo desconsiderada.

Os outros dois projectos trabalham com cerâmicas e tecelagens e visam franjas de mercado mais delimitadas. As suas proprietárias alteraram deliberadamente o percurso das suas vidas profissionais — abandonaram carreiras bem-sucedidas — e associaram essa decisão à activação das suas identidades étnicas. Sandra Da Costa Lopes é dona da Lusa Luso, uma loja (e um site) cujo lema é construir “um outro olhar sobre Portugal”: “Há uma riqueza gigante a nível de artesanato, e não só, mas os portugueses às vezes não sabem disso — e os estrangeiros ainda sabem menos.” Vende sobretudo cerâmicas — o seu plano a curto prazo é tornar-se ela própria ceramista — que se afirmam contra a actual tendência para uma certa discrição nórdica. Gosta de cor, e escolhe cada peça em função das suas próprias emoções, porque quer que a loja dê forma a um sentimento de alegria. Já foi convidada para uma presença no BHV-Marais (uma das mais prestigiadas lojas gourmet de Paris), pelo que projecta abrir lojas pop up em alturas específicas do ano, em lugares mais frequentados por uma clientela exigente e disponível para pagar os preços que as peças merecem.

O projecto Saudade, de Christelle Rasteiro, teve origem em algumas das inquietações que a sua experiencia de vida lhe foi trazendo. Filha de um pai português emigrante e com uma carreira de topo no mundo do luxo — na Dior e na Balenciaga —, conhece bem as disparidades do mundo. Resolveu por isso procurar respostas para algumas das suas preocupações: a sobreprodução e o desperdício, as más condições de trabalho, a desertificação e a perda dos saberes artesanais. Pensando que “a saudade é essa luz do passado que ilumina o nosso futuro”, partiu à procura, por via das teias de relações familiares, das tecedeiras que em Portugal ainda hoje reproduzem o saber artesanal da sua avó, que teceu a manta de trapos que a acompanha desde sempre. Hoje organiza o restauro, a concepção, a produção e a venda — no espaço físico Casa Saudade e no site Saudade Design — de objectos feitos em tear com desperdícios da indústria têxtil. No interior de um mundo de consumidores exigentes, afirma a excelência de uma nova cultura material popular portuguesa. Um híbrido que resulta do percurso pessoal de uma filha de um emigrante português que passou pela indústria de luxo e reactivou as práticas artesanais em terras da Beira Alta.

* Investigadoras do projecto “Coisas de Portugal”, trabalho exploratório financiado pelo IN2PAST através da FCT (ref.ªLA/P/0132/2020)”. https://in2past.org/exploratory-projects-things-from-portugal/