Por TALES AB´SÁBER*

Considerações sobre o livro recém-lançado de Bruno Rodrigues de Lima

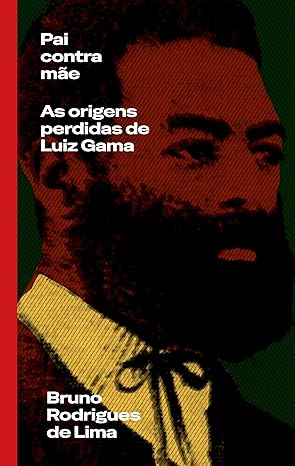

Pai contra mãe, as origens perdidas de Luiz Gama, é a biografia fundante, existencial, ou espiritual, de Luiz Gama. Neste livro que se impõe ao leitor, Bruno Rodrigues de Lima vai se dedicar às forças históricas arcaicas, ou arcanas, de pouquíssima visibilidade na cultura, que cercaram e determinaram a vida da criança Luiz Gonzaga Pinto da Gama, na Bahia brasileira da década de 1830. Ligado a um grupo de pesquisadores contemporâneos, amigos de Gama, e amigos de Bruno, que descobriram e levantaram junto a ele uma série de documentos extraordinários desconhecidos até o momento – o professor de filosofia João Belmiro Cedraz Lopes e o pesquisador, letrista do BaianaSystem, Felipe Brito – o livro desenvolve teses fundamentais e, apesar do desgaste da palavra, espetaculares. No mesmo movimento de dar uma verdadeira nova vida aos personagens fortes do tempo, se desembaraçam velhas dúvidas e querelas sobre as origens de Gama e a história de sua mãe, que se tornam de vez injustificadas.

Escrito em uma espécie de paraíso dos historiadores, todas as construções novas, definidas a partir da leitura da rigorosa memorialística de Gama – precisa na evocação dos fatos, lugares e pessoas, com a força evocativa do understatement,notada por Roberto Schwarz, e precisa ao nível da utilização estratégica de termos jurídicos do código penal da época, para falar da vida da mãe… – todas as construções são lastreadas em documentação. O fato de que, beirando os duzentos anos dos acontecimentos, só hoje alguém tenha chegado aos registros de batismo do menino Luiz na Matriz do Santíssimo Sacramento e Santana – na freguesia de Santana em Salvador, e não em Itaparica…, como deixado como enigma brilhando na autobiografia –, e dado com a história da mãe, Luiza Mahin, da tia que deixara a fortuna delapidada pelo pai, e do próprio pai – que teve o nome ocultado por Gama na autobiografia – , fala de uma nossa dificuldade de engajamento na pesquisa, assim como afirma a esperança de que alguns dos arquivos mais difíceis a respeito dessa experiência chamada Brasil possam sempre serem abertos, pela renovação do interesse e da imaginação.

Como indicado, e como tudo que diz respeito a Gama, Pai contra mãe retraça, palavra por palavra, objeto por objeto, ator por ator, lugar por lugar, problema por problema, os passos apontados – como historiógrafo do presente – pelo escritor crítico e jurista negro em sua carta autobiográfica ao amigo Lúcio de Mendonça. A autobiografia de Luiz Gama, “que põe a nu a lógica e as virtudes de uma formação social, mostrando o que há de regra na exceção”[i], é tomada como documento de grande fidelidade, ao homem e às coisas, e será confirmada por uma sucessão de documentos fundamentais, um testamento de 1837, folhas de batismo da primeira década do Brasil…, até então fora de quadro da história. Por fim, surge um quase incrível último documento, com dados ainda mais espantosos, um registro no contexto amplo da devassa contra os revolucionários do Dr. Sabino. Peça que completa o sentido mais amplo da história de mãe e de filho, indiciada com clareza na autobiografia de 1880.

Bruno de Lima se alinha teoricamente à crítica forte feita por Diego Molina ao modo condicional de alguma pesquisa tratar as memórias de Gama, particularmente a história de sua mãe, um problema enunciado no ensaio precursor “Luiz Gama: a vida como prova inconcussa da História”. No escrito, que é um marco, o crítico desvela um complexo de recusas a respeito de Gama ao se perguntar quem duvidou da história do impacto do escravo vindo pedir que a tia de Joaquim Nabuco o comprasse, em Massangana, passagem definitiva na trama das razões e na fundação da legitimidade do mandato autodeclarado do abolicionista, branco, nobre e rico, de mais tarde?

Assim Molina explicita o problema, a dialética incorporada em Pai contra mãe: “Podemos afirmar, então, que a vida de Gama é verdadeira na medida em que é histórica. O Brasil romântico que idealizou e estetizou o índio, emprestando-lhe a voz enquanto o dizimava, é o mesmo que ignorou e silenciou o negro, deixando-o à margem da sociedade, à margem da então chamada “civilização” e consequentemente à margem da história. A vida de Gama é uma prova inconcussa de sua história. Sua voz conta duplamente: a própria história e a História do Brasil do segundo reinado. Nessa conjunção e cruzamento de sentidos, a homonímia da palavra se encontra na vida de Gama sem estridências e ali se condensa. Luiz Gama é um corpus em que se inscreve a história da escravidão, da violência e da falsa moral das elites econômicas e religiosas do segundo reinado, mas também da resistência, da luta e do lugar que ocuparam os negros e a cultura africana no conglomerado cultural brasileiro. Nesse sentido, além de precursor do abolicionismo, Gama é um precursor da pluralidade cultural e histórica do Brasil”.[ii]

As significativas confirmações historiográficas de agora tem a força de preencher com a carne da história, as vidas andando pelo tempo, esse exato grau de verdade que a crítica havia definido. Pai contra mãe é uma filologia histórica críticado Brasil, que traz os efeitos da vida e do pensamento de Luiz Gama diretamente para o esclarecimento e a renovação do presente, diante de tudo que ainda insiste na lógica da repetição reacionária brasileira, de longa duração. A história se torna força de produção, lá e aqui. Junto com o deciframento da barbárie da vida do pai, fidalgo de família portuguesa importante de fazendeiros do recôncavo, de sua “infeliz memória” e da sua “injúria dolorosa” de agora, junto da aventura trágica da africana livre Luiza Mahin, que tanto diz do Brasil de todas as épocas, junto da evocação da tia Maria Rosa de Jesus, uma daquelas carolas matronas do Império que interessaram a Machado de Assis e a Gilberto Freyre, e seu amor pelo menino filho de sua escravizada ilegal, surgem na habilidade de rastrear os caminhos e conceber a vida em encruzilhadas, as imagens vivas de um tempo em que, de novo, os perigos concretos de um mundo se apresentam. São as imagens dialéticas de um mundo, dos fazendeiros escravistas de bângala, dos sobrados vizinhos das igrejas, dos patachos traficantes de gente, da Ilha de Itaparica e das fazendas do recôncavo, da solteirona carola católica rica, dos cavalos luxuosos dos fidalgos e os fidalgos do nada, dos fidalgos canalhas, das casas de tavolagem e as casas de fazer fortuna, dos agiotas da sucia do Império e dos muitos pequenos intermediários da legalização da escravização ilegal, da masmorra do Aljube e das africanas livres, de seus doces, sua movimentação pela cidade e sua luta política pela liberdade.

Na habilidade das correspondências o livro de Bruno de Lima é também uma obra polifônica. Muitas e muitas imagens fazem com que as ruas e ladeiras onde o menino Luiz brincou, sua mãe se moveu, vendeu seus doces e fez política, e seu pai reiterou o crime da escravidão, cheguem até símiles e impulsos aparentados presentes hoje e agora daquela história. Como no entendimento dos sonhos de Freud, a história aparece como um mundo de possibilidades, que se movem desde uma configuração concreta, determinada pelo desejo de emancipação ou de terror. Quando pensamos na dor de Mano Brown, por exemplo, que desconheceu o pai, e do Gama diante da morte que conheceu e que anulou o nome de seu pai na autobiografia, por ter sido vendido por ele, estamos em um mesmo território profundo de formas a serem desencantadas na história de um país fronteira, entre o horizonte da emancipação e a repetição infinita do desamparo e da destruição.

Não é por acaso, dentre todos os elementos de valor histórico e conscientes restaurados por Bruno de Lima, que o livro preste atenção a um sonho do jovem Luiz Gama, de quando ele esteve preso por uma quizila com um militar que o ofendera. No sonho, na cadeia em que passava os dias lendo, Luiz vê a mãe chamando claramente por ele, enquanto é levada para ser presa. Todo o trabalho de Bruno Lima é a verdadeira interpretação deste sonho. O jovem Gama sabia, como o infantil vive em sonhos, que a mãe havia sido presa e deportada – como ele havia sido vendido à escravidão… – o que aconteceu quando ele tinha sete anos. E sabia, em sonhos e na determinação do próprio desejo, que a movimentação por justiça de Luiza Mahin chamava permanentemente por ele, convocando-o à transformação daquele destino. Seu trabalho pela libertação de todos os escravizados ilegais, que perderam suas vidas no Império sem direito do Brasil, também foi o trabalho pela libertação de Luiza e, com ela, do próprio Luiz. A história polifônica, e de sonho, de Bruno de Lima produz e conquista essa liberdade.

Dentre o rol das faculdades civilizatórias de Luiz Gama, atentar, em 1880 e ainda antes, para um sonho, pessoal e subjetivo, como carregado de sentido concebível, quanto mais quando sonhado em contexto político de luta de vida e de morte – exatamente como anotaram Primo Levi, Reinhart Koselleck e Charlotte Beradt – não é uma das percepções mais simples. Como Machado de Assis se interessou no mesmo momento histórico pelo delírio abstruso e ridículo dos senhores, Gama reconhecia a sua constitutiva mensagem do sonho. Identificado com a própria mãe, que sonhava com ele, sabendo do destino dela na luta de pai contra mãe, ele encarnou o seu desejo.

Sua obra e sua vida estavam realmente ligadas a este umbigo. Isso em um momento em que Freud e Breuer na Europa apenas começavam a tatear o inconsciente, e com ele os sonhos. O que Gama já sabia ao modo brasileiro da coisa. E mais. Além de reconhecer o chamado limite da mãe, naquela mesma noite Luiz Gama partilhou seu sonho com os companheiros da prisão. E eles partilharam com ele “fatos semelhantes”. A psicanálise social estava lá, não apenas nas suas formas originais e precoces de valoração das formações do inconsciente, antes de Freud as haver pensado, mas também na clínica coletiva e política de hoje do Brasil, da qual uma das mais sofisticadas formas é a do partilhamento de grupo de sonhos, que se desenvolveu por aqui exatamente durante o risco total às vidas, em que todos estávamos presos, da pandemia de 2020 e 2021.

Na elisão calculada do nome do pai, que inscreve em negativo na autobiografia, e no compromisso político do sonho com a mãe que ecoa por toda sua vida, Luiz Gama reconfigura o mistério do Édipo brasileiro. As veleidades teóricas míticas europeias, como a metáfora constitutiva do inconsciente do nome do pai de Lacan, que também significa a inscrição de uma subjetividade no universo da família burguesa, aqui, mais uma vez, são invertidas e perdem o lastro. Como disse Roberto Schwarz, o que significa um pai que amava o menino, o cuidava junto ao colo, e no momento seguinte o vende no porto de Salvador? Por isso, como bem observou Bruno de Lima, ao contar o episódio de sua escravização pelo pai Luiz Gama enxuga definitivamente qualquer notação imaginária a seu respeito, do sofrimento romantizado (romântico) de algum eu, e acentua simplesmente a materialidade histórica do patacho, o tumbeiro escravista. Naquele mundo, que deve ser enunciado em sua objetividade, em sua lógica social concreta, o escritor apaga o nome do pai, diminui a luz sobre o eu, para deixar vir à tona o que se oculta estando por tudo, a lógica objetiva da escravidão.

Não há pai no Édipo brasileiro de Gama. Há mãe, seu compromisso histórico por uma luta permanente, por uma humanidade por vir, que toma posição agora, movida desde os sonhos até a técnica crítica das leis existentes, recusadas pelo poder. A lei aqui é luta pela vida. O pai é apagado. Em seu lugar está a realidade da escravidão, que devassa tudo. E, como todos sabemos, escravidão é simplesmente… a mercadoria.

*Tales Ab’Saber é professor do Departamento de Filosofia da Unifesp. Autor, entre outros livros, de O soldado antropofágico (Hedra) [https://amzn.to/4ay2e2g]

Referência

Bruno Rodrigues de Lima. Pai contra mãe, as origens perdidas de Luiz Gama. São Paulo, Editora Hedra, 2025, 216 págs. [https://amzn.to/4oSlUVr]

Notas

[i] Roberto Schwarz, “Autobiografia de Luiz Gama”, Seja como for, São Paulo: Editora 34, Livraria Duas Cidades, 2019, p. 345.

[ii] Diego Molina, “Luiz Gama: a vida como prova inconcussa da História”, Revista de Estudos Avançados, 32 (92), janeiro-abril de 2018.

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA