Os especialistas são unânimes: o reconhecimento da Palestina por um grupo de influentes países, entre eles Reino Unido, Canadá e França, aos quais Portugal se associou, não vai travar a limpeza étnica em curso – que o governo de Israel assume hoje “com orgulho”, ao dizer que “o Estado palestiniano está a ser apagado não com slogans, mas com ações”. Com o avanço dos colonatos e da ocupação, a que corresponde afinal um Estado da Palestina?

É um tempo de desesperança, mas no meio dela um passo simbolicamente importante. No domingo, na véspera de arrancar a Assembleia Geral da ONU, o Reino Unido anunciou formalmente o reconhecimento do Estado da Palestina – um passo que o executivo trabalhista de Keir Starmer tinha prometido dar caso o governo de Israel não pusesse fim à ofensiva em curso desde 7 de outubro de 2023 contra a Faixa de Gaza.

Aos britânicos juntaram-se o Canadá e a Austrália, a par de uma série de outros países, incluindo Portugal. Já na segunda-feira, foi a vez de França e outros países se juntarem à lista crescente de nações que reconhecem oficialmente o direito dos palestinianos à autodeterminação – são já 156 no total. Mas qual a importância deste passo num momento em que cada vez mais organizações, incluindo uma comissão independente associada às Nações Unidas, falam declaradamente no genocídio do povo palestiniano?

“O que é preciso compreender é que o principal objetivo neste momento deve ser travar o genocídio e a limpeza étnica dos palestinianos, e isso continua a depender da comunidade internacional”, diz à CNN Portugal Yair Dvir, porta-voz da B’Tselem, uma importante organização não-governamental israelita que, desde 1989, trabalha para denunciar e travar a ocupação dos territórios palestinianos – e que, no final de julho, publicou um relatório a acusar o próprio país de cometer genocídio.

“Se a comunidade internacional considera que isto é suficiente, então a situação só vai piorar”, antecipa Dvir. “Israel não vai ligar nenhuma a este reconhecimento e vai dar continuidade à sua missão de limpeza étnica da Faixa de Gaza e de muitas partes da Cisjordânia, com o intuito de as anexar.”

Israel até ligou ao reconhecimento, mas não da maneira que muitos esperariam. Depois de acusar os governos dos diferentes países, incluindo o Executivo de Luís Montenegro, de “premiarem o terrorismo”, o primeiro-ministro israelita deixou uma ameaça latente em vídeo. “A resposta à recente tentativa de nos imporem um Estado terrorista no coração do nosso território será dada após o meu regresso dos Estados Unidos”, disse Benjamin Netanyahu antes de partir para Nova Iorque, onde vai discursar na Assembleia Geral da ONU, a decorrer até sexta-feira, e à margem da qual vai encontrar-se com o presidente dos EUA, Donald Trump. “Aguardem.”

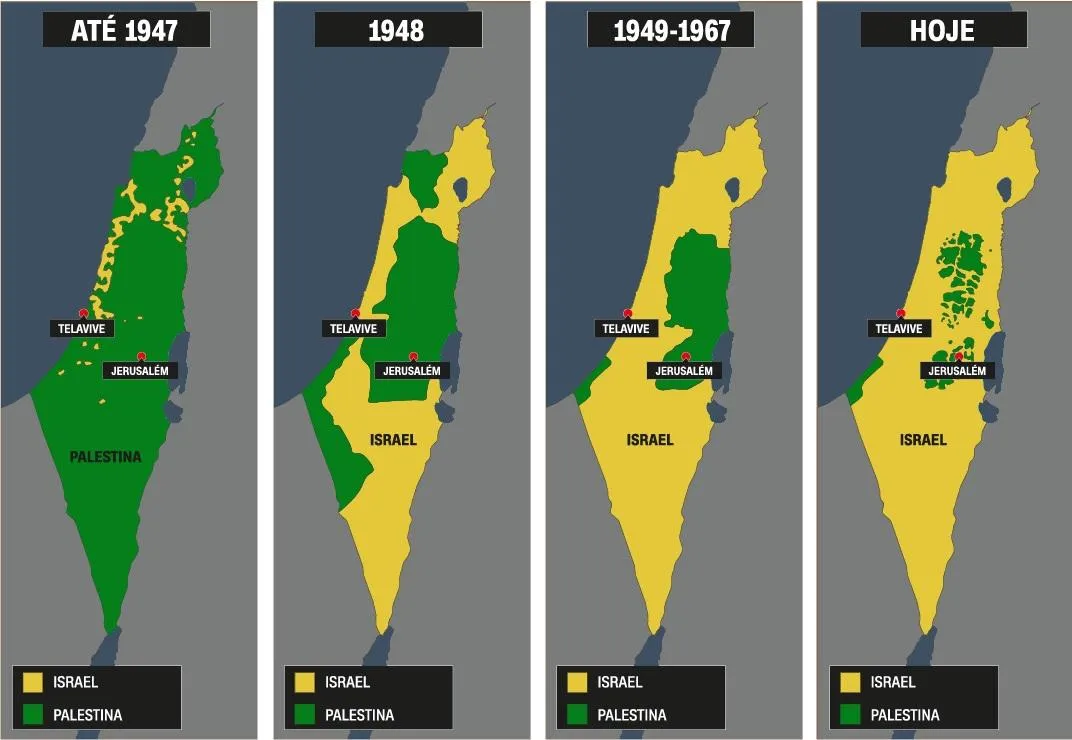

O primeiro mapa mostra como era esta região do Médio Oriente antes da fundação do Estado de Israel em 1948; o segundo reflete o plano de partilha do território entre Israel e um futuro Estado da Palestina, uma aspiração batizada “solução de dois Estados” que se tem tornado cada vez mais uma miragem dada a expansão da ocupação da Cisjordânia, como mostram os restantes mapas (DR)

Objetivo: “apagar” a Palestina

É preciso recuar a 1993, concretamente à assinatura dos Acordos de Oslo, para perceber os termos sob os quais se supunha a criação de um Estado palestiniano sob a chamada “solução de dois Estados”, com Israel e a Palestina a conviver lado a lado em segurança e em paz. Foi ao abrigo dos acordos – mediados pela América de Bill Clinton e assinados por Yasser Arafat, histórico líder da Autoridade Palestiniana, e Yitzhak Rabin, então primeiro-ministro de Israel – que israelitas e palestinianos alcançaram um acordo interino em 1995, conhecido como Acordos de Oslo II, que veio dividir a Cisjordânia ocupada em três tipos de áreas.

O objetivo declarado era que a jurisdição total das três áreas fosse sendo gradualmente transferida para a Autoridade Palestiniana, até se instalar formalmente um Estado palestiniano. Mas divisões que se queriam temporárias persistiram até hoje, com a área A administrada pelos palestinianos, a B sob controlo conjunto e a C totalmente administrada por Israel. Nem dois meses depois de Oslo II, Rabin foi assassinado em Telavive por Yigal Amir, um extremista de direita que se opunha à existência do Estado da Palestina.

Trinta anos depois, de acordo com dados da ONG israelita Peace Now, a maioria dos palestinianos da Cisjordânia ocupada – cerca de 3 milhões e 317 mil pessoas – vive hoje na denominada área C, onde os episódios de violência de colonos israelitas são cada vez mais recorrentes. “Só nos últimos dois anos, 41 comunidades foram expulsas pela violência dos colonos, que são apoiados pelo próprio exército, e neste preciso momento, enquanto falamos, há muitas comunidades sob esta mesma ameaça”, ressalta Yair Dvir.

Num episódio recente, no final de julho, o colono israelita Yinon Levi matou a tiro Awdah Hathaleen, um dos ativistas que protagoniza o documentário No Other Land, premiado este ano nos Óscares, que revela a verdadeira face da ocupação israelita dos palestinianos, no caso da comunidade de Umm al-Khair. À data, o responsável, alvo de sanções da UE e cujas sanções dos EUA foram levantadas por Trump em janeiro, continua à solta.

Colonos como Levi – muitos já sancionados pelos EUA ou pela União Europeia – não só continuam a agir com impunidade e o respaldo das autoridades israelitas como têm avançado com a ocupação ilegal de casas e terras palestinianas na Cisjordânia, algo que é proibido pela própria lei israelita, que em teoria apenas permite a construção de colonatos oficiais.

“Os nossos investigadores no terreno estão a encontrar novos postos avançados [colonatos ilegais] semanalmente”, denunciou esta semana à CNN Lior Amihai, diretor executivo da Peace Now, que defende a solução de dois Estados e que desde 1978 monitoriza a expansão dos colonatos. Esta expansão passa também pela “construção ilegal de estradas”, adianta Amihai, para quem “a anexação [da Cisjordânia ocupada] já está a acontecer”.

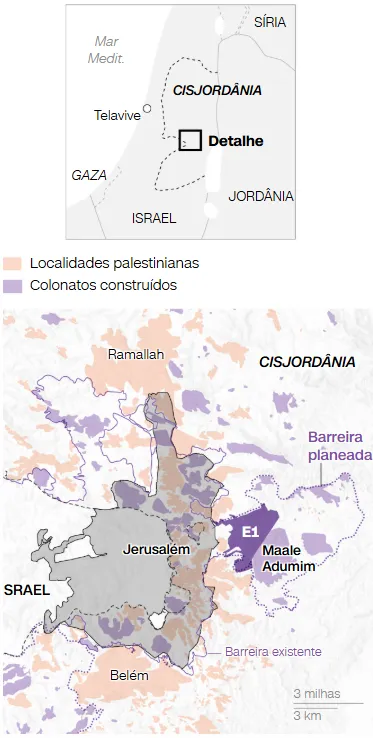

Um mapa do International Crisis Group mostra como os ditos “postos avançados” têm contribuído para o avanço da ocupação iniciada com a Nakba, a perseguição e expulsão de palestinianos em massa que viviam na região antes de o Estado de Israel ser fundado em 1948 – hoje são mais de 9 milhões os palestinianos refugiados nos países vizinhos ou deslocados internamente nos territórios. Desde 1967, quando se deu a Guerra dos Seis Dias e Israel ocupou os Montes Golãs sírios, Israel construiu dezenas de colonatos de norte a sul da Cisjordânia ocupada; a partir de 1995, o ano em que foram assinados os segundos Acordos de Oslo, os colonatos ilegais começaram a multiplicar-se, competindo agora diretamente com o número de colonatos oficiais. Todos são declarados ilegais pela comunidade internacional.

Tem sido sobretudo esta expansão dos colonatos na Cisjordânia a desmantelar o sonho de um futuro Estado da Palestina, que corresponde hoje no terreno a um conjunto de bolsas de território separadas umas das outras por checkpoints e estradas controladas por militares israelitas e separadas também de Jerusalém – a cidade que, sob os Acordos de Oslo, seria a capital dos dois Estados, e cuja parte oriental, atribuída aos palestinianos, foi anexada por Israel em 1967. Essas bolsas de território estão igualmente separadas da Faixa de Gaza, banhada pelo Mediterrâneo, do outro lado de Israel, um enclave governado pelo Hamas desde 2005 e sob bloqueio israelita desde então, onde, em quase dois anos, a ofensiva armada israelita já provocou mais de 65 mil mortos, muitos deles bebés, crianças e mulheres, e mais de 167 mil feridos.

Este mapa mostra a área E1, onde Israel pretende expandir os colonatos existentes, um plano de décadas que o governo decidiu finalmente implementar no final de agosto para “apagar” a possibilidade de um Estado palestiniano; construir mais casas para colonos na E1 vai acabar com a contiguidade entre o norte e o sul da Cisjordânia ocupada, que já está há décadas fisicamente separada de outros dois territórios palestinianos ocupados que, em teoria, fariam parte de um futuro Estado da Palestina: Jerusalém Oriental e Faixa de Gaza (fonte: Renée Rigdon/Peace Now)

No final de agosto, quando França e Reino Unido deram a entender que se preparavam para reconhecer oficialmente o direito da Palestina a existir, o governo israelita anunciou que ia avançar com um controverso plano que estava congelado há décadas por causa da pressão internacional e que, na prática, acabará com a contiguidade da Cisjordânia ocupada, através da construção de mais 3.400 casas para colonos na chamada zona E1 que vão eliminar a ligação geográfica entre o norte e o sul da Cisjordânia.

Numa altura em que haverá mais de 700 mil colonos israelitas a viver na Cisjordânia ocupada e em Jerusalém Oriental, a maioria dos quais judeus, um dos ministros de extrema-direita da coligação Netanyahu assumiu há um mês que o grande objetivo com a expansão do colonato na E1 é “apagar” a possiblidade de um Estado da Palestina. Como disse o ministro Bezalel Smotrich, ele próprio já alvo de sanções internacionais, o futuro Estado da Palestina “está a ser apagado da mesa não com slogans mas com ações”.

“Os colonatos têm estado sempre em contínua expansão, não apenas na E1 mas em toda a Cisjordânia, aprofundando a ocupação e garantindo, dessa forma, que no futuro não haverá qualquer real Estado da Palestina”, reforça o ativista israelita Yair Dvir. “E isto agora é declarado oficialmente, depois de vários anos se calhar a tentar escondê-lo, agora estão não apenas a construir mais colonatos para separar o norte e o sul da Cisjordânia como a reforçar o controlo das passagens de palestinianos, falando com orgulho da anexação da Cisjordânia.”

O risco de um genocídio em duas frentes

Isto tem acontecido enquanto o mundo inteiro se concentra na Faixa de Gaza, onde as forças militares de Israel têm neste momento em marcha uma operação terrestre para ocupar a Cidade de Gaza. De acordo com estimativas das Nações Unidas, Israel já controla pelo menos 70% do enclave palestiniano. Na semana passada, uma comissão independente mandatada pela ONU apresentou um relatório onde acusa o Estado hebraico de estar a cometer quatro de cinco crimes de natureza genocida na Faixa de Gaza, à luz da Convenção de Prevenção do Genocídio adotada no rescaldo do Holocausto, no mesmo ano da criação de Israel.

“A responsabilidade por estes crimes atrozes recai sobre as autoridades israelitas aos mais altos escalões, que têm estado a orquestrar uma campanha genocida há quase dois anos com a intenção específica de destruir o grupo palestiniano em Gaza”, disse em comunicado a líder da comissão, Navi Pillay, juíza do Supremo Tribunal da África do Sul e antiga alta comissária da ONU para os Direitos Humanos.

Com Gaza quase totalmente reduzida a escombros, a ONU calcula que pelo menos mil palestinianos já terão sido mortos na Cisjordânia ocupada, por colonos ou por soldados, desde os ataques do Hamas contra Israel a 7 de outubro de 2023. E são várias as ONG israelitas que têm denunciado a aceleração da anexação da Cisjordânia, o aumento da violência de colonos e o crescente número de detenções de palestinianos, incluindo dezenas de crianças, a maioria sem direito a julgamento ou acusações formais.

“A violência dos colonos que leva à expulsão das comunidades palestinianas, a violência contra mulheres, crianças e idosos está a ocorrer a uma escala recorde, regularmente e sem qualquer responsabilização, senão com o apoio das autoridades israelitas, quer militares, quer da polícia”, denuncia Lior Amihai, da Peace Now.

“Israel está a aprofundar cada vez mais a limpeza étnica dos palestinianos”, adianta Yair Dvir. “Temos de nos lembrar que este é um regime genocida, que tem estado a cometer um genocídio ao vivo e em direto, e é o mesmo regime e o mesmo exército que estão a ameaçar as comunidades [da Cisjordânia]. É por isso que a B’Tselem diz: se Israel não for travado, o genocídio não só vai continuar na Faixa de Gaza como vai estender-se à Cisjordânia.”

Para os defensores da solução de dois Estados, a criação de um Estado da Palestina é uma obrigatoriedade para garantir a segurança não apenas dos palestinianos mas também dos israelitas. Como referia há alguns dias Julie Norman, investigadora do Royal United Services Institute (RUSI), um think tank britânico de defesa e segurança, “enquanto houver ocupação, enquanto houver controlo israelita sobre os territórios, vai sempre haver algum tipo de resistência a isso, seja do Hamas ou de outro grupo”.

Há duas semanas, antes do antecipado passo do Reino Unido, França e restantes países, o grosso dos Estados da ONU aprovou a Declaração de Nova Iorque, que estabelece os passos necessários para concretizar a solução de dois Estados, entre os quais apoiar um governo palestiniano sem o Hamas que seja exclusivamente responsável pela aplicação da lei e da segurança, com o devido apoio da comunidade internacional.

Vigília-protesto em Jerusalém após o assassinato do ativista palestiniano Awdah al-Hathaleen, morto por um colono extremista na Cisjordânia ocupada. Após uma breve detenção, o suspeito do homicídio, Yinon Levi, foi libertado e continua à solta; o NYT apurou entretanto que Levi era um dos colonos extremistas que a administração de Joe Biden sancionou por causa do aumento da violência contra palestinianos na Cisjordânia ocupada após os ataques de 7 de outubro de 2023; essas sanções foram levantadas pelo Presidente Donald Trump em janeiro deste ano (foto: Ohad Zwigenberg/AP)

“Só um primeiro passo”

Foi sob a égide da Declaração de Nova Iorque, que sugere que aqueles que impedem a implementação da solução de dois Estados sejam penalizados, que a Comissão Europeia propôs na semana passada ao Conselho Europeu que aplique sanções a “ministros e colonos extremistas” de Israel e que suspenda parcialmente o Acordo de Associação UE-Israel.

A concretizar-se, essa suspensão poderia afetar duramente a “economia de guerra” de Israel. Como refere Joana Ricarte, especialista em Relações Internacionais, “é graças a esse acordo que a UE é o parceiro económico mais importante de Israel – correspondente a 30% das trocas com o Estado de Israel – e uma alteração do acordo de associação teria poder, não seria só simbólico”.

Para já, contudo, continuamos no campo do simbolismo, sem que se consiga antever uma alteração real que concretize a solução de dois Estados. “Em cima deste reconhecimento, cabe à comunidade internacional adotar ações sérias e concretas para criar pressão sobre o regime israelita”, ressalta Yair Dvir. “Se a comunidade internacional achar que isto basta, então esta será só outra forma de cumplicidade com o genocídio, que pode acelerar a anexação [dos territórios palestinianos ocupados].”

Questionado sobre possíveis “ações reais”, Dvir invoca o estatuto da ONG pela qual fala, que por estar “ao abrigo da lei israelita” o impede de “discutir algumas coisas de forma direta”. “Mas toda a gente na comunidade internacional sabe quais são os meios e as ferramentas sob o Direito Internacional” para forçar Israel a parar. À cabeça, como vários políticos, analistas e investigadores têm defendido, é necessário parar de exportar armas para Israel, uma decisão que Espanha acaba de oficializar.

Questionado sobre o relatório da ONU em que o Estado hebraico é acusado de genocídio, Dvir assume que “é importante dizer a verdade e dar o nome certo àquilo que Israel está a fazer” mas repete que isso não basta.

“Israel continua a tentar vender esta ideia de autodefesa, de uma guerra entre dois lados, de preocupação com os reféns, mas é tudo propaganda, as autoridades têm um objetivo muito específico, que é expulsar a totalidade de 2 milhões de palestinianos de Gaza, falam disso orgulhosamente, até em termos do dinheiro e dos terrenos que vão conquistar com a ajuda dos EUA – é tudo muito claro e declarado. É claro que dizer a verdade sobre o que está a acontecer é importante, mas é só um primeiro passo – um que mostra que o mundo inteiro não pode continuar a apoiar isto e que a comunidade internacional tem de passar à ação.”