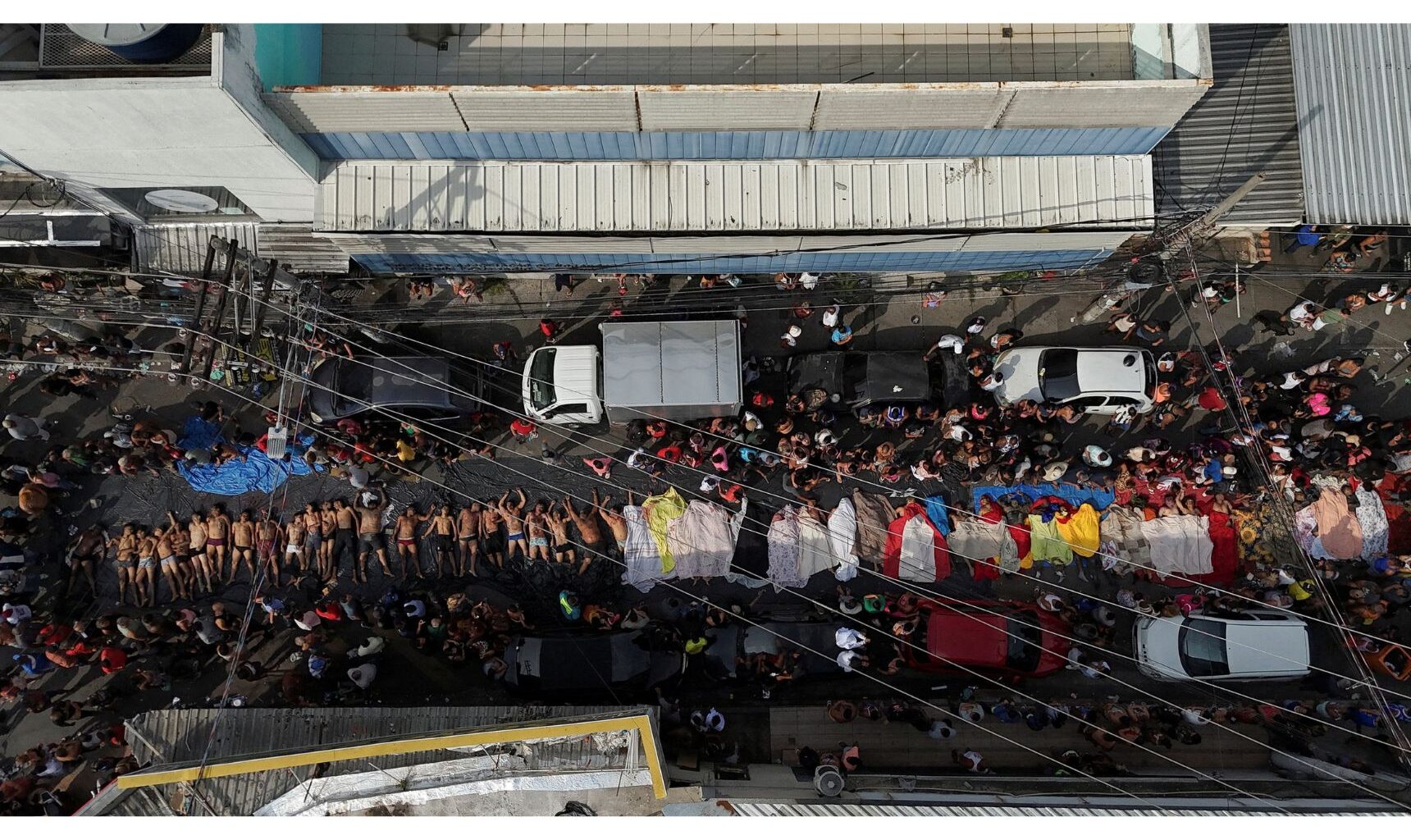

Uma foto se transformou na grande personagem da semana passada. Para algumas pessoas, dentre as quais me incluo, ela é ícone de um Brasil da violência e da desigualdade. Para outras, um índice da segurança provida por um Estado que pensa ter o direito supremo sobre a vida e a morte de pessoas pobres, pretas e pardas das comunidades.

Essa é uma foto que escancara a divisão reinante no Brasil: entre os que têm asfalto e os que não têm; os que vivem com estrutura e aqueles que carecem dela; aqueles que têm segurança e os que parecem ter perdido o direito a ela; aqueles que têm nome e os que devem permanecer no anonimato: os incluídos e os excluídos.

No mesmo dia 28 de outubro, dia da tragédia que levou ao assassinato de cerca de 120 pessoas, Jurema Werneck, diretora-executiva da Anistia Internacional Brasil, em entrevista ao Uol, afirmou que “Governador de estado nenhum tem mandato para mandar chacinar pessoas”. Corajosa, na mesma matéria, ela falou sobre o crime organizado e as comunidades que vivem no Complexo do Alemão e no Complexo da Penha. Insistiu na vida e não apenas na morte, no direito à justiça e não à chacina, na inclusão e não no apartheid social.

A fala de Jurema Werneck ecoa a decisão dos próprios moradores, que apareceram no dia seguinte à tragédia revelando uma sorte de memorial da morte. Lá estavam, no dia 29, as fotos dos corpos enfileirados, praticamente nus, descalços, sujos, com marcas de bala, e com seus rostos sem vida. A própria vizinhança os despira para que fossem mais facilmente identificados.

Tratava-se de, como diz Sergio Burgi, um réquiem: os mortos foram retirados das matas e do abandono pelos seus parentes, conhecidos, vizinhos e amigos e, assim, resistiram à política de invisibilização brasileira, que pratica chacinas e as conclui com esse tipo de performance do anonimato. O anonimato na vida e na morte.

Com certeza, essa não era a maneira como as vítimas gostariam de ser mostradas ou lembradas na posteridade, mas era como “podiam” ser expostas por seus próximos. Como podiam virar “imagens de denúncia” em vez de meras “evidências” policiais. Essa era também uma forma de a comunidade lidar com suas perdas e chorar seus mortos. Era igualmente uma prova da barbárie do Estado, da máquina de matar do governador Cláudio Castro, e, ao mesmo tempo, de evocar a lembrança de outras chacinas. A da Candelária (em 1993 e que resultou na morte de 8 jovens em situação de rua); a de Vigário Geral (em 1993, com a morte de 21 pessoas); a do Fallet-Fogueteiro, em Santa Tereza (com a morte de 15 pessoas); a da Baixada Fluminense, em 2005, que resultou no assassinato de 29 pessoas; a do Jacarezinho em 2021 (com a morte de 28 pessoas); a da Vila Cruzeiro, em 2022, no complexo da Penha, quando 23 pessoas perderam suas vidas.

Ao trazer consigo o passado recente e o trauma das comunidades, a foto virou uma resposta política, com os corpos comprovando que não há segurança pública para os pobres e pretos. Há apenas julgamento sumário e morte. Linchamento.

Por parte da população destituída dos Complexos da Penha e do Alemão, trata-se de chamar atenção para como o Estado republicano deixa de lhes entregar o mínimo necessário: saúde, cuidado, respeito, educação, justiça e segurança.

Mas como fotos “fazem” e atuam diretamente na realidade, logo no dia seguinte elas viraram outro tipo de registro. A mídia hegemônica – a imprensa, a televisão, o rádio – usaram as mesmas imagens, mas, em sua maioria, inverteram o sinal.

Legendas e comentários têm o poder de transformar fotos em “imagens morais”, e de estabilizar outros sentidos para os mesmos registros. E em uma só direção. Dessa maneira, as fotos não atuavam mais como “testemunhas” da agência dos moradores. Eram agora “registros” frios do anonimato.

Ou seja, viraram “provas” da ação e da justiça de um Estado que pensa ter a capacidade de transformar cidadãos em “indivíduos criminosos”, reconhecidos a partir desse tipo de indexação, e que devem, portanto, ser eliminados para fazer justiça e legitimar o próprio poder. Devem morrer duas vezes: na vida e na memória.

Uma nova batalha entrava, então, em campo: o bem que vencia o mal, a limpeza agia por sobre a sujeira. Tudo justificava a eliminação sumária de “bandidos e suspeitos”, sem que fosse necessário nomeá-los ou identificar seus corpos. O corpo exposto torna-se, assim, invisível. “Tá lá um corpo estendido no chão”, cantam João Bosco e Aldir Blanc na música De Frente Pro Crime, de 1975.

Conforme explica a crítica de fotografia Ariella Aïsha Azoulay, esses são processos recorrentes de “iconização” das imagens. De imposição de certos significados. Quando se impõe uma certa leitura “verdadeira” das fotos, apagando-se os processos de construção dessas mesmas verdades. A partir de então podemos “ver”, mas não conseguimos mais “enxergar” para além do que nos é facultado entender por meio das legendas, dos comentários – ou das estatísticas frias que mostraram, mais ao final da semana, que 57% da população carioca aprovava a chacina.

Chacina rima com faxina e ambos os termos lembram como na lógica brasileira certas pessoas sempre estiveram sujeitas a desaparecer, a viver pouco, a viver mal, a viver nas margens.

Fotografias funcionam por estilo, persuasão e repetição. De forma que a partir de certo momento apenas conseguimos entender essas imagens por meio da lógica do confinamento e da plantation.

A foto da semana prova de que maneira se desenvolve uma disputa de narrativas visuais e como certas interpretações se tornam vencedoras.

Essas são “imagens de controle”, na famosa expressão de Patricia Hill Collins, que não apenas “representam”, mas também exercem, vigiam, normalizam o poder. Naturalizam, assim, posições de mando, apagando disputas, incoerências, ambiguidades.

Estamos diante de processos de construção da desigualdade e da desumanização que afetam sobretudo pessoas negras e pobres, que morrem prematuramente ou passam boa parte de seus dias no encarceramento.

Esses são os “after life” da escravidão, nas palavras de Saiydia Hartman, as sobrevidas de um sistema de colonialidade que não ficou restrito ao passado.

Mas não somos apenas telespectadores das imagens. Temos papel ativo diante delas, que costumam viver em nós enquanto fantasmas sem tempo ou remédio. Só conseguimos ver o que já vimos antes – e essa é a história da foto da semana que passou.

Imagens podem ser lidas, porém, de forma contraintuitiva e indisciplinada, para que assim dissipem o véu da manipulação do Estado e até da mídia hegemônica.

Toda imagem carrega seu grau de ambiguidade. No nosso caso, elas podem ser lidas como “fotos desobedientes”, e não apenas como “fotos de comprovação” do que previamente julgamos saber.

Fotos nada têm de ingênuas. Elas se inscrevem como tatuagem, e dessa maneira viram imagens normativas e morais. São como que ficções do tempo e agentes da história. Elas moldam comportamentos, regulam convenções, controlam e definem o que pode e não pode ser visto. Passam para a mídia, para as escolas, para os livros didáticos.

Ariella Azoulay sugere que façamos novos contratos com as fotografias. Que a partir delas passemos a enxergar situações mais complexas e subjetivas. Possamos também pensar em visibilidades emancipatórias e em reparações.

Essa é a famosa separação “do joio e do trigo”. Afinal, quais são as fotos feitas para sobreviver e quais aquelas que não devem sobreviver? Quais são as interpretações das fotos que precisam restar na memória e na história e quais hão de desaparecer?

Eu (ainda) aposto nos projetos que restituem as pessoas como elas querem ser vistas, como pretendem existir e até morrer neste mundo.

Arquivos visuais são criados, em boa parte, para produzir o anonimato da população despossuída. Trazem em geral narrativas bélicas em que o corpo do soberano permanece ausente.

É dessa maneira que esses documentos visuais entram para a história e tornam-se oficiais, funcionando como agentes do poder.

Mas elas podem funcionar, também, enquanto projetos de recusa, como fizeram as comunidades ao expor o corpo já sem vida de seus entes queridos.

Todavia, se vingar no futuro apenas a versão vitoriosa de “sucesso”, como disse o governador do Rio, talvez estejamos vivendo um retumbante “fracasso”, pois perdemos a vontade e o desejo de estarmos afetados pela dor dos outros. Pela vida dos outros que é também a nossa.