Assine a revista National Geographic agora por apenas 1€ por mês.

Em 2022, um grupo de investigadores australianos correu uma simulação rudimentar do jogo de arcada Pong. Ninguém estava a controlar a raquete virtual. Após algumas bolas falhadas, a raquete deslocou-se para cima e para baixo sozinha no ecrã, de modo a receber a bola e atirá-la de volta.

O jogo 2D estava ligado a um conjunto de células cerebrais humanas e de rato cultivadas em laboratório numa placa de Petri. Utilizando um sistema com múltiplos eléctrodos, os investigadores ensinaram o “mini-cérebro” onde a bola estava e recompensaram-no com estímulos eléctricos sempre que a raquete lhe tocava. Em cerca de cinco minutos, as células aprenderam e jogaram partidas sem intervenção humana.

“O sucesso recente dos LLMs [Large Language Models] já faz mais do que tentar modelar processos que acontecem no cérebro”, diz Brett Kagan, director científico da Cortical Labs, uma start-up originada pela investigação com o jogo Pong. “Gosto de dizer que qualquer máquina suficientemente avançada é indistinguível da biologia, por isso que tal usarmos biologia nas nossas tentativas de explorarmos a inteligência?”

A experiência com o Pong provou que os neurónios podem aprender e reagir a feedback em tempo real, mesmo numa placa de Petri, diz Lena Smirnova, professora assistente na Faculdade de Saúde Pública Johns Hopkins Bloomberg. Um ano mais tarde, em 2023, Smirnova, juntamente com outros investigadores, expôs a sua ideia de utilizar “inteligência organóide”, um campo científico emergente que aproveita os pontos fortes das culturas de células cerebrais vivas humanas e animais – aprendendo com menos exemplos, adaptando-se em tempo real e utilizando a energia de forma eficiente – para criar um novo tipo de computador biológico.

Utilizar células cerebrais como central de processamento de um computador tem implicações de longo alcance. Poderá diminuir significativamente a quantidade de energia necessária para alimentar a inteligência artificial e revolucionar a medicina. A tecnologia já está a criar uma nova e lucrativa indústria que os cientistas estão a utilizar para grandes inovações. No entanto, este sector em crescimento é acompanhado por questões complicadas sobre quando a consciência começa e as implicações éticas de utilizar tecido vivo capaz de sentir dor.

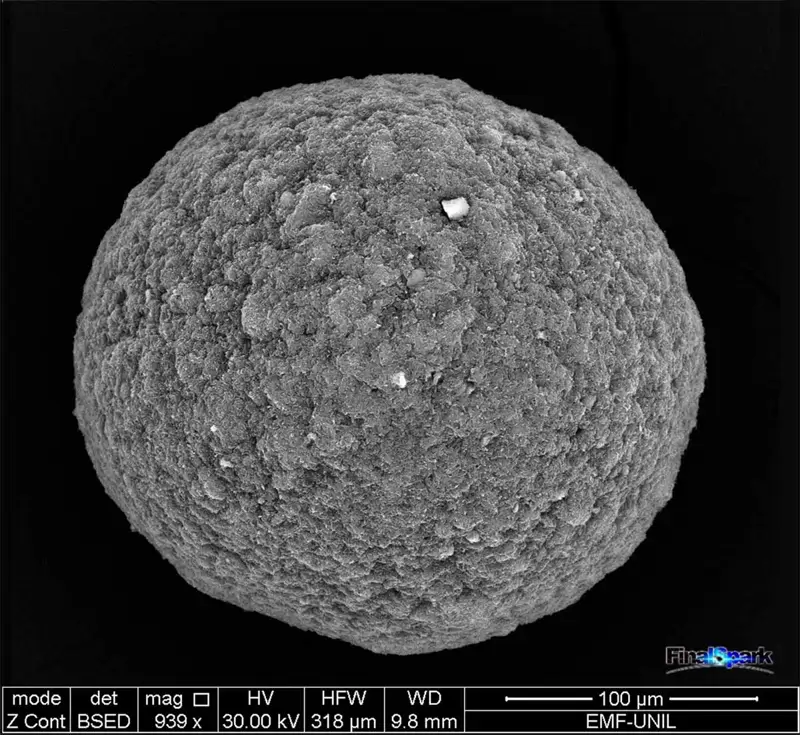

Microfotografia por cortesia de FinalSpark

Microfotografia por cortesia de FinalSpark

Um prosencéfalo organóide observado sob um microscópio de varrimento electrónico. Este pedaço de matéria cerebral, desenvolvido a partir de células-tronco neurais derivadas de Human iPSC, está no centro de novas investigações sobre “computadores vivos”.

Como funcionam os computadores vivos

Os dispositivos que utilizamos actualmente, desde os computadores aos telemóveis, usam chips, nos quais milhares de milhões de pequenos componentes chamados transístores estão meticulosamente fixados em silício e dispostos em portas lógicas. Cada chip pode aceitar um par de bits como input e responder com um output de um único bit. A combinação de várias portas permite executar operações complexas como as que são realizadas pelos actuais chatbots de IA.

As unidades de organóides cerebrais, conhecidas como bioprocessadores, funcionam em conjunto com um chip de silício tradicional. Dentro de cada organóide, inúmeros neurónios crescem em três dimensões, formando ligações através de sinapses. Uma vez que não existem ligações fixas que os limitem, a rede auto-organiza-se constantemente e evolui à medida que vai aprendendo. Os neurónios podem transmitir informação através de impulsos eléctricos e sinais químicos em simultâneo, ao contrário da lógica rígida, passo a passo, de um computador normal.

“É mais como ter uma rede em constante adaptação do que uma placa de circuitos”, acrescenta Smirnova. O cérebro humano não só é naturalmente adaptativo, como incrivelmente eficiente em termos de consumo de energia.

Estima-se que treinar um modelo de IA Generativa como o OpenAI GPT-3, por exemplo, consuma pouco menos de 1.300 megawatt-horas (MWh) de electricidade, tanto como 130 lares norte-americanos. O cérebro precisa de uma fracção desse valor e não exige mais energia do que uma lâmpada comum para desempenhar uma tarefa comparável. Dados recolhidos pela investigação da Johns Hopkins sugerem que a biocomputação poderá reduzir o consumo de energia entre “1 milhão e 10.000 milhões de vezes”.

“O desenvolvimento de organóides de grandes dimensões para alimentar redes neurais energeticamente eficientes poderá ajudar a correr modelos complexos de aprendizagem profunda, sem um impacto significativo nas alterações climáticas”, disse Ben Ward-Cherrier, investigador de neurociência computacional da Universidade de Bristol, à National Geographic.

Como os bioprocessadores já estão a ser utilizados

Também já não é um sonho experimental: uma indústria familiar de start-ups iniciou uma corrida para construir uma versão comercial daquilo que alguns chamam, coloquialmente, “computador vivo”.

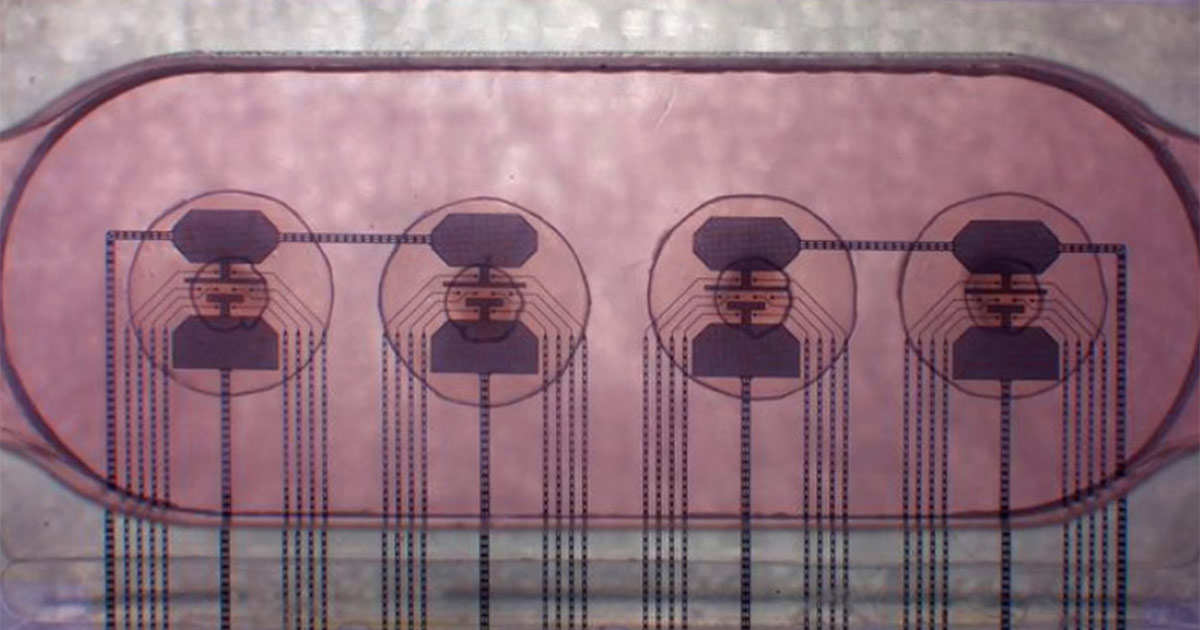

A empresa Neuroplatform, da FinalSpark, sediada na Suíça, por exemplo, permite que qualquer pessoa faça experiências à distância, utilizando um aglomerado de organóides, pagando 1.000 dólares por mês. As instalações da Neuroplatform incubam milhares de unidades de processamento. Cada organóide está equipado com oito eléctrodos, que por sua vez, estão ligados a um computador convencional. Utilizando o software da FinalSpark, os investigadores podem codificar programas que estimulam electricamente os neurónios, monitorizar a sua resposta e expô-los aos neurotransmissores do bem-estar, a dopamina e a serotonina, a fim de treiná-los para executarem tarefas de computação.

Além de alugar os seus computadores biológicos através da nuvem, a Cortical Labs também começou a vender as suas unidades de bioprocessamento no início deste ano por 35.000 dólares. As unidades parecem dispositivos saídos de um filme de ficção científica: um recipiente grande em vidro e metal contém todos os sistemas de apoio – desde filtros de água aos controlos de temperatura necessários para manter as células cerebrais humanas vivas até seis meses.

Nos últimos anos, os investigadores tiraram partido destes computadores biológicos privados para testar inovações.

O Ward-Cherrier, da Universidade de Bristol, por exemplo incorpora organóides para servirem de cérebro aos seus robôs, para que eles possam ir aprendendo. A sua equipa utilizou os organóides da Neuroplatform para desenvolver um sistema que lê caracteres de Braille com uma precisão de 83 por cento.

A informação espacial de cada letra é codificada em impulsos eléctricos específicos identificáveis pelos neurónios. A equipa da Ward-Cherrier planeia, dentro em breve, utilizar os organóides para ensinar robôs a executarem comandos motores baseados em eventos e situações específicas como sentir um objecto e seguir o seu contorno com um braço robótico. Esta capacidade poderá, um dia, ajudar um robô a perceber aquilo com que está a interagir.

Por enquanto, os computadores com células cerebrais vivas estão longe de substituir o processador do seu computador portátil.

Para começar, as células cerebrais utilizadas nos circuitos informáticos ainda estão a dar os primeiros passos e são imaturas – como fetos, poderíamos dizer, em termos de estrutura biológica e comportamento. Falta-lhes a arquitectura estruturada de um cérebro humano maduro, o que as impede de realizar feitos cognitivos avançados. No seu estado actual, os organóides podem ser ensinados de formas mais simples, como aprender tarefas rudimentares quando estimulados e demonstrar funções rudimentares de memória.

Além disso, não existem dois organóides que se comportem da mesma forma e mantê-los vivos por longos períodos continua a ser um desafio.

Smirnova concorda que os computadores celulares não estão sequer perto de ter o nível de fiabilidade ou a escala necessária para realizar tarefas de computação convencionais. No entanto, o facto de serem imaturas faz com que estas redes tenham flexibilidade, algo ideal para a investigação.

Uma forma mais segura e mais humana de testar fármacos

Num futuro previsível, diz Smirnova, ela e a sua equipa de investigação continuarão a utilizar organóides para compreender melhor e tratar condições neurológicas. Embora os organóides possam não ser suficientemente avançados para computar informação complexa, estão a tornar-se uma forma mais viável e humana de testar fármacos.

Em breve, os investigadores poderão cultivar um organóide a partir das células estaminais de um paciente e testar como determinado fármaco afecta os seus neurónios em particular ou testar uma biblioteca de químicos em busca de efeitos neurotóxicos – sem precisar de usar animais.

Kyle Wedgwood, professor do Instituto Living Systems, na Universidade de Exeter, está a fazer isso mesmo – está a utilizar a Neuroplatform da FinalSpark para descobrir formas de restaurar a memória cerebral depois de esta ter sido afectada por doenças como Alzheimer.

“Este trabalho criará as bases para uma biotecnologia inteligente e implantável capaz de ajudar a mitigar condições neurodegenerativas”, acrescenta Wedgwood.

Quando é que os organóides se tornam órgãos?

À medida que estes “mini-cérebros” cultivados em laboratório se tornam mais complexos, os cientistas vão avaliando quando entrarão no reino da consciência e a questão ética de activar os seus receptores à dor.

Smirnova não está à espera de que um organóide demonstre sequer um indício de consciência e já começou a trabalhar para aplicar referenciais – semelhantes aos que se usam na investigação realizada com animais – com conselhos de revisão e protocolos para impedir o sofrimento. Na prática isto, pode significar traçar limites para a idade de um organóide, o tipo de experiências que podem ser realizadas com ele, a forma como as células são recolhidas e produzidas e, caso sejam provenientes de um ser humano, utilizá-las de forma mais responsável e com o consentimento do dador.

“O importante é que estamos a avançar com muito cuidado e ponderação, muito antes de algo semelhante a um tecido cerebral ‘senciente’ poder tornar-se uma realidade”, acrescenta Smirnova.