Hay algo extraño rodeando la Tierra. Una anomalía, una especie de ‘cicatriz’ energética impresa en el gas que flota a nuestro alrededor y que, definitivamente, no encaja en ninguno de nuestros modelos teóricos.

Los astrónomos llevan décadas tratando de explicar esa misteriosa ‘huella fantasma’. Saben … que está hecha de átomos excesivamente cargados, demasiado como para que el Sol haya podido producirlos. ¿Una explosión cercana? ¿Algún otro fenómeno desconocido? Ahora, y gracias a la labor detectivesca de un equipo de investigadores capitaneados por el astrofísico Michael Shull, de la Universidad de Colorado en Boulder, sabemos, por fin, quiénes fueron los ‘culpables’.

Una visita inesperada

Hace 4,5 millones de años, nuestro Sistema Solar recibió la visita de dos estrellas masivas. Un encuentro que, según el estudio recién publicado en ‘The Astrophysical Journal‘, inundó nuestro vecindario de una radiación tan intensa que sus efectos todavía son perceptibles hoy en día.

Viajemos mentalmente hasta aquél tiempo lejano. Estamos en el Plioceno. En África, un homínido conocido como Australopithecus afarensis (la especie a la que perteneció la famosa ‘Lucy’) comenzaba a erguirse y a caminar sobre sus dos patas traseras. Y arriba, en el cielo, dos brillantes focos de luz blanco azulada eclipsaban a Sirio, que hoy es la estrella más brillante que podemos ver. Dos gigantes azules, enormes y calientes, dominaban la bóveda celeste y daban la bienvenida a la humanidad.

Eran Beta Canis Majoris y Epsilon Canis Majoris. Hoy las vemos como las ‘patas’ delantera y trasera de la constelación del Can Mayor, a más de 400 años luz de distancia. Pero entonces, eran mucho más jóvenes, más calientes y, lo más importante, pasaron ‘rozando’ nuestro sistema, según los cálculos de Shull, a solo 30 años luz de distancia, una insignificancia en términos galácticos. Y desde luego lo suficientemente cerca como para que su intensa luz ultravioleta convirtiera nuestro entorno en un caos de partículas energizadas.

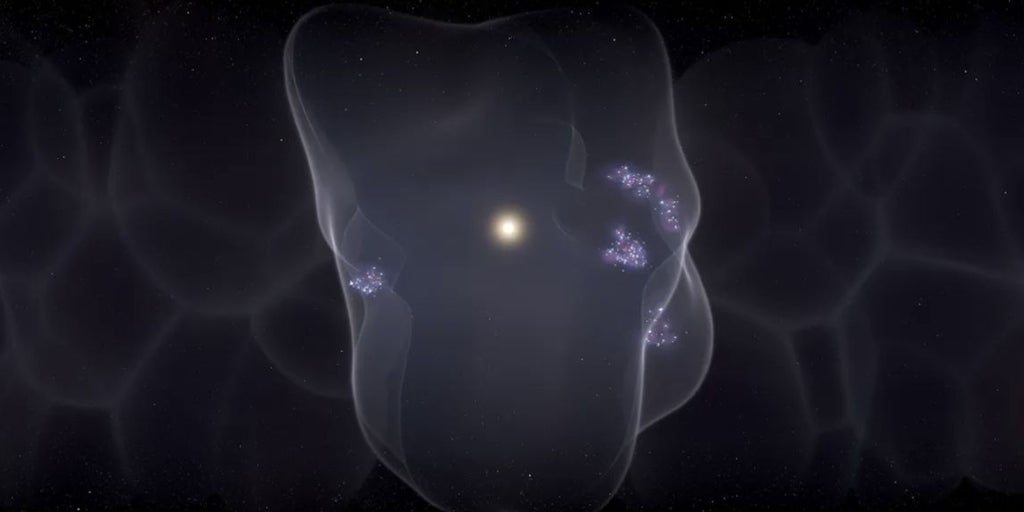

Desde la pasada década de los 90, la existencia de esta ‘cicatriz’ ha sido un quebradero de cabeza para la comunidad científica internacional. Nuestro Sistema Solar navega actualmente a través de la llamada ‘Nube Interestelar Local‘, una tenue neblina de gas y polvo que se extiende a lo largo de unos 30 años luz. Se cree que esa nube fue esculpida por ondas de choque de supernovas lejanas (en la región de Escorpio-Ofiuco) que comprimieron el gas interestelar.

Sin embargo, cuando los instrumentos de la NASA, como el ya retirado telescopio espacial Extreme Ultraviolet Explorer, analizaron a fondo su composición, se toparon con que estaba inusualmente ionizada. En concreto, los átomos de helio habían sido despojados de sus electrones a un ritmo casi el doble de lo esperado.

Lo cual, suponía todo un problema. Porque arrancar electrones del helio (ionizarlo) requiere fotones mucho más energéticos de los que hacen lo mismo con el hidrógeno. El Sol, nuestra estrella, emite radiación, por supuesto, pero no tiene la ‘fuerza’ suficiente en el espectro ultravioleta para explicar tal cantidad de helio ionizado a esas distancias. Faltaba una pieza en el rompecabezas. ¿Qué, o quién, había ‘frito’ el gas que nos rodea?

Rebobinando la historia

Para resolver el enigma, Shull y sus colegas decidieron ‘rebobinar’ la cinta de la historia galáctica. Y lo hicieron utilizando datos del satélite Hipparcos de la Agencia Espacial Europea (ESA), que durante años mapeó con precisión las posiciones y movimientos de más de un millón de estrellas.

Así, conociendo la ubicación actual de Beta y Epsilon Canis Majoris y su velocidad de desplazamiento, el equipo pudo proyectar sus trayectorias hacia atrás en el tiempo. Fue una auténtica labor de reconstrucción forense, pero a escala astronómica. El modelo reveló que, hace 4,5 millones de años, ambos astros se cruzaron en nuestro camino con una potencia devastadora.

Según el estudio, la radiación de estas dos estrellas azules fue suficiente para aumentar los niveles de ionización de las nubes locales hasta 100 veces más de lo que vemos hoy. «Es como una pista de baile», explica Shull a la revista ‘Live Science‘. Imaginemos que los protones y los electrones son parejas bailando. Cuando la música (la radiación) es suave, bailan juntos (átomos neutros). Pero cuando la música se vuelve frenética y energética (el paso de las estrellas gigantes), las parejas se separan violentamente y comienzan a saltar por separado. Eso es la ionización.

Hoy, después de casi cinco millones de años y con las estrellas intrusas ya muy lejos, el gas tiende a volver a la calma. Es el llamado ‘proceso de recombinación’: los electrones libres vuelven a buscar a sus núcleos para formar, de nuevo, átomos neutros. Sin embargo este proceso es lento, enormemente lento en el vacío del espacio. De modo que lo que detectamos hoy es lo que queda de aquella ‘fiesta’ salvaje; las ‘parejas’ todavía están intentando volver a juntarse.

Además, matiza Shull, tampoco la ‘música’ se ha detenido del todo. Y aunque Beta y Epsilon Canis Majoris ya están lejos, existen otras fuentes ‘menores’ que mantienen el gas parcialmente excitado, como la inmensa Burbuja Local en la que estamos inmersos, una cavidad de gas caliente creada por antiguas supernovas, o las tres enanas blancas más cercanas a nosotros: Sirio B, compañera de Sirio A, a 8.6 años luz; 40 Eridani B, parte de un sistema triple, a unos 16 años luz; y la solitaria estrella de Van Maanen, una enana blanca solitaria, a unos 14 años luz de distancia. Aunque, según el estudio, ninguna de estas fuentes explica por sí sola el pico de ionización del helio mejor de lo que lo hace el paso de aquellos dos gigantes.

Implicaciones para el futuro

El hallazgo tiene implicaciones directas para nuestro futuro, ya que las nubes locales a través de las que nos movemos actúan, en cierta medida, como escudos. De hecho, ayudan a protegernos de partículas de alta energía y rayos cósmicos que vagan por la galaxia y que, de impactar directamente, podrían erosionar la capa de ozono de nuestro planeta, dejándonos expuestos a la mortífera radiación ultravioleta del Sol.

Pero nada en el cosmos es eterno. El Sol se mueve, y se calcula que abandonará esta nube protectora en un periodo relativamente corto en términos astronómicos: apenas unos pocos miles de años. Momento en el cual, advierte Shull, empezaremos a recibir una fuerte dosis extra de radiación. Salir de la nube, en efecto, significa entrar en el medio interestelar más crudo y menos denso, donde la protección es menor.

«El problema -asegura el investigador- estaba maduro en el sentido de que todas las piezas del rompecabezas del misterio estaban ahí». Solo hacía falta, gracias a la tecnología actual, ser capaces, por fin, de conectar todos los puntos.