di Ornella Vanoni

Al mio primo provino al Piccolo ho sentito quel «Vanoni Ornella tocca a lei» e mi sono dimenticata di respirare. Davanti al “buco nero” dove erano seduti Giorgio, Paolo Grassi e altri, ho fatto un rantolo, ho tossito… poi ho parlato

L’intervento di Ornella Vanoni dell’11-09-1982, dal nostro archivio

Riproporsi, ritrovare canzoni, rivivere momenti, arrabbiarsi per cose che hai amato e che non hanno avuto il successo che tu speravi e che solo col tempo vengono riscoperte, paragonare la propria voce di oggi a quella di Ieri. Oggi le canto così: «Cercami», «C’è una ragione di più», «Il tempo d’impazzire», «Io si», «Senza fine» e tante altre: oggi sono diversa, conosco i miei mezzi vocali con i quali ripropongo le canzoni più interessanti della mia vita di cantante.

In autunno uscirà il disco delle canzoni della mala che completa la mia raccolta Oggi le canto così: è un viaggio all’indletro, alle origini della mia carriera, fra Le Mantellate e Ma mi, quando Ornella Vanonl aveva vent’anni e cominciava la storia della «ragazza inventata».

Inventata esattamente a vent’anni, dopo anni di collegi svizzeri, francesi e inglesi e di scadenze fisse negli ospedali, per una malattia alla gola dalla quale sembrava io non volessi guarire tanta era la mia Incapacità di vivere.

IL PRIMO APPLAUSO A TEATRO PENSAVO FOSSE PER LA SCENA CHE MI CAMBIAVA ALLE SPALLE. E GIORGIO DISSE: «ORA CHI TI TIENE PIU’?»

Per quella fasciatura io mi compativo, mi odiavo e mi isolavo. Restavo ore raggomitolata in camera mia: quella stanza che i genitori ti assegnano e non ti assomiglia mal, ma non è colpa loro.

Interpretare i propri figli è quasi impossibile. Si pensa sempre che ci assomiglino.

«Esci vieni con me», mi diceva mia madre «non nasconderti nei portoni, e saluta le mie amiche, saluta! Saluta!».

Bene, quel giorno l’avrei fatta contenta e davanti al S. Ambroeus incontrammo per forza una sua amica. «Ciao, come stai?».

«Buon Natale, signora» risposi. Era aprile! Esterrefatta sorride la signora. Mia madre bofonchia qualcosa, che sono timida, con la testa sempre via. Sì via, decisamente via! Ma qual era la via? La via giusta?

«Che bella voce che hai» dice un giorno una certa signora Cannella, amica di vecchia data di mia madre: «Perché non fai l’attrice, non reciti?». «E come si fa?» scatta mia madre. «Sì, si, io conosco la moglie di Grassi, poi Strehler mi ha prestato già un costume del “Corvo” per carnevale, telefono, telefono, mi informo».

Mi ritrovo pochi giorni dopo in Corso Magenta alla scuola del Piccolo: «Buongiorno vorrei iscrivermi». «Sì, il suo nome?». «Ornella Vanoni». «Una poesia, e un brano di un classico, vediamo: Pavese le va?». «Sì!». «Cosa sceglie?». «Verrà la morte e avrà i tuoi occhi!». «Bene! E per il brano?». «Non so, faccia lei!». «L’Elettra di Alfieri! Da qui a qui! Mandi a memoria!». «Grazie!».

Una mattina alle nove, in un cortile gremito da ragazzi e ragazze: quanti eravamo! E non potevamo neanche detestarci e lottare, tanto sceglievano loro: era un esame. Per me gli esami sono sempre stati un incubo, forse mi sono ammalata anche per questo, c’era sempre una scusa: «Sta male, gli esami non li può fare poverina».

Vanoni – con la zeta non c’era nessuno – io ero l’ultima, forse (almeno che ci fosse, almeno che ci fosse qualche Vo, o VI o Vu, non so, forse anche una Zeta). Il tempo passava e io ero sempre più terrorizzata. «Scappo», pensavo. «Io scappo, tanto chi mi obbliga?».

Mi si avvicina Grazia Antonini: mi è subito piaciuta, continua a piacermi anche adesso. Una donna coraggiosa, negli anni è stata anche Grazia Missiroli: «Come è andata?».

«Mah, speriamo!». «Adesso bisogna aspettare che ci chiamino, per un sì o per un no!». «Ti aspetto!». «Ma c’è ancora tanta gente!».

«Ti aspetto!». «Vanoni Ornella tocca a lei!». Mi dimentico di respirare: «Non respiro più», penso. Prima di entrare su un palco triste di luce elettrica dopo la luce del cortile e davanti un buco nero.

«Chissà come sono annoiati dopo aver ascoltato tante voci e aver visto tanta gente?».

Ricordo bene com’ero vestita: maglione nero a collo alto, cintura di elastico nero anche lei molto alta, gonna a ruota a quadretti bianchi e neri, ballerine nere, 1 capelli raccolti. I riccioli lasciati andare non si usavano proprio. Passavo il tempo a stirarmi i capelli, e appena uno mi si avvicinava con un bicchier d’acqua, ecco le ondine maledette! E un ricciolo scattava fuori come una molla: sbleng!

Stavo lì ferma. «E le mani dove le metto?» pensavo «cosa ne faccio?». Giù morte lungo i fianchi! Cercavo di vedere chi c’era, ma il buio era totale, e io anche cieca dalla paura.

«Bene, cos’ha preparato?». Un rantolo: tossisco, e poi parlo. «Avanti». Dico Pavese: due o tre intoppi, ma vado. L’Elettra, bè, avrò detto venti volte: «Scusate». Era l’Elettra – scusate.

Sapevo che era tardi, dal buio sentivo un confabulio, poi una voce netta dice: «No, no, vada avanti che c’è stoffa!». Sarah Ferrati! Lei ha deciso! Forse era la sola a crederci, per questo la sua voce era così chiara.

Intorno al tavolo nel buco nero c’erano Strehler, Grassi, Borgognoni, Decroux, Marise Flach, la Setti, Rebora, Gino Negri e la Ferrati (lì come consulente, perché poi non l’ho più rivista, se non anni dopo quando al Piccolo recitava «La moglie ideale» e voltando la schiena al pubblico sfogliava una rosa fra le mani. Una cosa che faceva andare In bestia Strehler! Lui detestava quel gesto, ma lei non ci ha mai rinunciato!).

E cosi nel ’54 fui ammessa alla Scuola del Piccolo. Eravamo In diciotto, dopo tre mesi in otto: decimazione. Musica, dizione, storia, storia dell’arte, mimo, comportamento dell’attore (mi divertivo con Grassi che insisteva che un attore deve portare le bretelle oltre la cintura perché non si sa mai). Le ore di Strehler erano sempre incerte: «Verrà, non verrà, recupererà?». Eravamo molto eccitati quando doveva venire lui. Le ragazze erano tutte più carine quel giorno.

UN GIORNO IL MAESTRO PIGIO’ IN MACCHINA I SUOI ALLIEVI E LI ACCOMPAGNO’ A CASA. IO PER ULTIMA…

C’era anche danza, io andavo molto mal volentieri da Rosita Lupi che era la moglie separata di Strehler, avevo la sensazione di non essere gradita, ma neanche un po’. Temevo Rebora, volevo molto bene a Borgognoni (l’insegnante di storia) e mi divertivo con Gino Negri, tutti ci divertivamo con lui. C’era anche una ragazza persiana che seguiva il corso come auditor, si chiamava Parvin Taba Tabal e diceva di essere una ex ballerina di Rango Pal. Si metteva alle mie spalle e mi diceva: «Il maestro ti guarda». «Ma figurati!». «Ti dico che ti guarda!». Guardo anch’io: è vero, mi guarda!

Quando uscivo da scuola prendevo l’undici o il quattro per tornare a casa e spesso Strehler mi seguiva sulla sua macchina: una mlllecento amaranto con il tetto bianco: mai un gesto, una parola.

Intanto io pregavo sempre che non mi interrogassero, avevo il terrore di essere interrogata, come a scuola da bambina. Mi mettevo sempre dietro tutti per nascondermi, impresa disperata: eravamo in otto.

Invece gli altri si buttavano avanti per salire sul palco. E io pensavo: «Quelli lì hanno il sacro fuoco, invece io no, sono qui ma non so perché».

Ogni tanto andavamo al Piccolo ad assistere alle prove: era un’emozione molto grande, ci trovavamo tutti In via Rovello, oppure in latteria in via Dante e poi, in gruppetto compatto, quasi in punta di piedi sussurrandoci qualcosa all’orecchio, entravamo in teatro: il santuario. E respiravamo profondo, come a trattenere quell’aria: la nostra speranza e il nostro futuro.

Il nostro futuro? Il loro futuro! Perché io pensavo che se avessi messo piede su quel palcoscenico sarei morta, anzi, prima di salirci mi sarei pietrificata.

I nostri compagni del corso precedente erano un po’ Invidiosi di noi, dicevano che Strehler veniva sempre a farci lezione, invece da loro no, che eravamo un corso fortunato. Ma questo non bastava a spiegare il motivo delle sue frequenze. Alla fine del primo anno, in primavera, ci fu il saggio: uno spazio più grande per quelli del secondo corso che lasciavano la scuola, più piccolo a noi che avevamo preparato prima Montale e Quasimodo, poi Strehler cambiò e ci fece recitare Lorca e D’Annunzio.

Io recitavo «Nella belletta» con grande gioia della signorina Setti, ma puntavo tutto su Lorca che era passionale e quindi più congeniale a me che seguivo l’istinto non avendo né tecnica né mestiere. Alla fine della serata c’era una piccola festa a casa di amici e Strehler invitò alcuni di noi.

Per l’occasione avevo un vestito di maglia rosa molto aderente, ma castigato, si fece molto tardi e il maestro pigiò in macchina i suoi allievi e li accompagnò a casa: ultima io. Restammo molto tempo in macchina, avevamo molto da dirci dopo tutti quel mesi di sguardi, di attese e di silenzi.

Era mattina inoltrata quando tomai a casa e infilandomi nel letto, sapendo che lui mi avrebbe telefonato all’una, sentivo che ero felice, che era un miracolo, che era già amore.

Prima di partire per l’America, un viaggio organizzato molti mesi prima, andai da Giorgio all’Elba per un po’ di giorni. Intanto a Milano si era sparsa la voce, per quel tempi era uno scandalo: una ragazza bene, educata per i migliori partiti si innamora di un uomo e non di un ragazzo: sposato, artista, insomma: il diavolo. In casa mia delle facce! Anche le amiche di mia madre criticavano, tutti criticavano, era una storia straordinaria che loro non potevano vivere. La ragazzina era uscita dai ranghi e non sarebbe più tornata Indietro.

A MILANO LA NOTIZIA SI SPARSE SUBITO: UNA RAGAZZA BENE CON UN UOMO SPOSATO, PURE ARTISTA. IN CASA VEDEVO CERTE FACCE!

Problemi anche a scuola: non si poteva permettere una relazione del genere, bisognava pensare alla morale, agli altri allievi, si pensò di espellere me, ma Borgognoni disse no, sarebbe stato come dire pubblicamente che io avevo sedotto il maestro, e pertanto dovevo essere castigata. Decidesse lui cosa fare. E lui non fece più lezione.

Per gli altri fu certo un gran dolore, io invece vivevo momenti di grande felicità. Io il maestro Giorgio lo vedevo sempre, ogni momento libero. Dato che di momenti liberi io ne avevo molti e lui pochi, ero io che seguivo e assistevo alla sua vita. Ad ogni «prima» di Giorgio io mi aggiravo tra il pubblico, odiandolo.

Il Piccolo era il primo teatro che si autodefiniva un servizio pubblico. Paolo e Giorgio con l’aiuto di Greppi, il primo sindaco di Milano, l’avevano fondato nel ’46: una scelta ideologica molto precisa, una rinascita culturale, un repertorio non di consumo: un teatro non borghese. Ma chi aveva i soldi e l’abitudine d’andare a teatro era proprio la borghesia: che impreparata si annoiava e a volte persino fischiava. Quella borghesia dalla quale io provenivo e che sentivo sempre più lontana. Mentre sentivo sempre più vicina quella nuova generazione di pubblico che si andava formando. Lì mi sentivo a casa.

Intanto il secondo anno di Accademia era finito e il Piccolo preparava una lunga tournée che toccava tutta la Mitteleuropa: portava in giro «Arlecchino» e «Questa sera si recita a soggetto». Mi fu affidata una piccolissima parte, ma alle prove, nella mia confusione dicevo anche le battute che non mi spettavano e mi attaccavo con violenza anche alle scene.

Ma Giorgio sapeva iI perché di tutto questo: ero la sua donna, ero timidissima, e quindi strafacevo. Senza sapere naturalmente cosa stavo facendo, e vergognandomi. La nostra prima tappa fu Parigi e lì vidi il Berliner Ensemble, conobbi Helene Waigel che recitava «Madre Coraggio», il giro fu lungo, arrivammo fino a Helsinki.

MI ALLONTANAI INFINE DA GIORGIO, SCAPPAI DAL PICCOLO E MI VENNE LA TISI. CONOBBI ARDENZI, IN UN ANNO LA VITA CAMBIO’

Tornati a casa io mi rendevo conto di vivere il Piccolo Teatro come la mia culla, ma di non sapere qual era il mio destino. Io sono sempre stata molto impaziente, ma capivo che dovevo fare tante piccole parti, tante attese per arrivare in cima, anche se allora non sapevo di essere ambiziosa. Ho imparato molto stando in platea, ho imparato moltissimo girando per i corridoi del Piccolo, guardando Giorgio dirigere, inventare, osservando gli attori.

Nel ’56 Giorgio mise in scena l’Opera da tre soldi, fu un grandissimo avvenimento, io non cantavo ancora, non mi fu proposta nemmeno una piccola parte, io aspettavo e cominciavo, ma poco, a lamentarmi: ero affascinata da Milly, dal modo straordinario che aveva di mettere in risalto la sua personalità fisica. Fu lei a insegnarmi con grande generosità il trucco bianco, viola e rosso cupo di quella che poi sarebbe diventata la cantante della mala.

Comunque l’Opera da tre soldi lo la sapevo a memoria e quando Giorgio mise in scena alla Scala la Louise di Charpentier sapevo a memoria anche quella. E spesso mentre lui scriveva e lavorava io canticchiavo le arie che più mi piacevano. E un giorno lui mi disse: «Che orecchio musicale che hai».

Nell’inverno del ’57 mise in scena I giacobini di Zardi. Io avevo quattro battute da dire all’inizio quando ancora la gente si stava sistemando e tossiva. Io ero Carlotta Robespierre e mio fratello Tino Carraro. Dato che i cambi di scena erano molto lunghi si pensò di scrivere tre canzoni di tipo populista. L’incarico per la musica fu dato a Gino Negri e per i testi a Juan De Pratt Gay, un ragazzo argentino allora assistente di Giorgio.

Erano tre canzoni in francese molto belle. Io col berretto frigio stavo in proscenio e cantavo con tutta la forza della mia inesperienza. Dopo il primo pezzo ci fu un applauso e io mi voltai per vedere se per caso avevano già cambiato scena e se applaudissero quella. E invece no, applaudivano me.

Uscii come in «trance» e tra le quinte Giorgio mi disse: «Conoscendoti bene, conoscendo la tua paura so che questo è un miracolo. E adesso chi ti tiene più?». E mi fece un sorriso. Qualcuno del pubblico chiedeva se quei pezzi erano incisi, se si potevano avere ma non si potevano avere e non furono mai incisi. Fu il maestro Ballo, inventore dei Pomeriggi Musicali che mi trovò una scrittura alla televisione per cantare I Requiem berlinesi: un quarto d’ora io e un quarto d’ora Juliette Greco con le sue canzoni colte. Io cantavo in tedesco e devo dire che il primo impatto con il pubblico non mi ha certo facilitata.

Sembrava che fossi destinata a cantare e non a recitare, almeno secondo Giorgio, che non trovava mai un ruolo per me. Le mie lamentele erano diventate quotidiane, finché un giorno Negri disse: «Perché non facciamo una ricerca di canti popolari e non fai un concerto?». «Io un concerto? Sì, sì, tanto» pensavo «passerà un sacco di tempo e lo non lo farò mai un concerto da sola perché muoio».

Gino Negri è una persona molto allegra e ottimista e questo mi dava molta forza. Un giorno sì e un giorno no eravamo da Roberto Leydl e ascoltavamo tutti i dischi possibili di canti da cabaret e popolari, tedeschi, americani, inglesi, irlandesi e francesi. Andavamo anche per i «trani» dove Gino si era procurato qualche amico. L’atmosfera era affascinante, ma le canzoni erano prive di vero interesse musicale e ripetitive per la forma strofica. Dieci strofe di seguito tutte uguali. La musica italiana era povera, almeno nel settore popolare. Le canzoni belle erano già state elaborate e quello che rimaneva non era interessante. Perciò dovemmo ricorrere alla fantasia e cosi nacquero degli autori anonimi e improvvisati che erano Carpi, Negri e Strehler.

I veri capolavori della mala sono Ma mi e Le Mantellate. I romani non si sono ancora dati pace che una canzone come Le Mantellate sia nata in via Rovello. Per molto tempo non ci hanno voluto credere. E poi Dario Fo portò Senti come la musa la sirena e Mario in bicicletta: qualche scappata a Torino per trovare il gruppo del Cantacronache: Liberovici, Straniero. Nella raccolta dei canti popolari, trovammo un pezzo stupendo, il canto dei carcerati calabresi e Negri scrisse la musica.

La Francia con Aristide Bruant ci venne molto in aiuto. Ma io non ero mai pronta. Prendevo lezioni di canto da Fiorenza Ciampelli, una donna molto paziente e matronale che mi diceva che se volevo cantare prima dovevo respirare.

Un giorno Paolo Grassi mi affrontò dicendomi: «Bè. adesso le canzoni ci sono e il concerto si fa. Fisso lo l’Umanitaria, è un’ottima sala per un debutto. Era l’aprile del ’58, eravamo in piene elezioni e passando per la strada vedevo il mio nome appiccicato sui muri accanto a quelli di De Gasperi, Nenni e Togliatti. E c’era anche un altro Vanoni. Se mi dava fastidio? Ma per carità, speravo che creasse confusione e andassero tutti da lui, tanto poi da me chi ci doveva venire? Ornella Vanonl canta le canzoni della mala, «e chi se ne frega» pensavo io che non dormivo più e cantavo anche a letto.

Da quel crollo nervoso io non mi sono ancora ripresa adesso, per la verità. Il vestito me l’aveva fatto Odda Gadda, amica sarta, matta e simpatica, su suggerimento di Giorgio. Era di chiffon fumo pervinca, corto e scivolato, scarpa in tinta, capello rosso lungo. Il mio pianista era Walter Baracchi, a cui lo mi aggrappavo come se fosse stato una scialuppa di salvataggio.

Tra un pezzo e l’altro Roberto Pistone, mio compagno d’accademia, spiegava il significato dei testi: bè, la sala dell’Umanitaria era piena. Tutta la Milano bene era venuta a vedere cosa sapeva fare la ragazza delle «vasche» in via Montenapoleone e dell’estate a Paraggi. Io stavo lì diritta a gambe larghe e tese come Giorgio mi aveva insegnato, solo che erano troppo tese e tremavano. E quindi la gonna al centro tremolava come se una brezza insistente la investisse. Io non mi ricordo niente, ogni tanto giravo la testa e vedevo Giorgio dietro una porta che mi guardava con rabbia e questo non mi rincuorava. In prima fila Fo rilassato e sorridente, lui sempre cosi beato lì. Poi Nina Vinchi, Negri, Paolo, Carletto, Carpi, la famiglia, tutti.

Alla fine, dato che la saliva era sparita, il labbro superiore si era incollato alla gengiva io che passavo per una scorbutica sorrisi per forza. Bene, intorno a quel piccolo nuovo fenomeno, a quella ragazza inventata si creò un certo interesse.

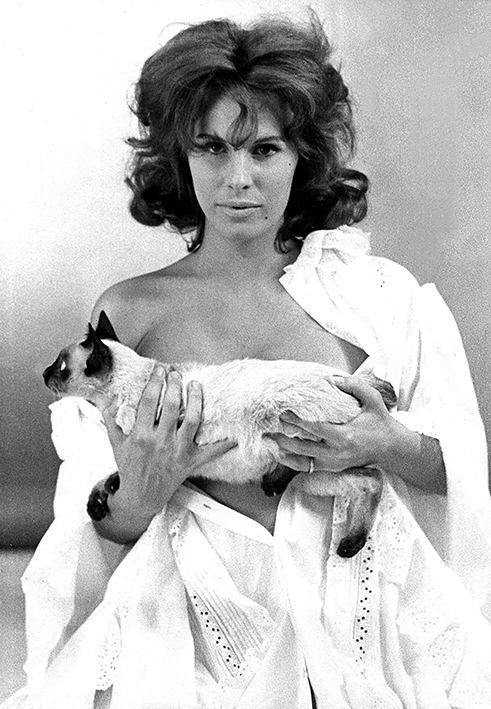

Ugo Mulas mi fece le prime foto, ebbi una copertina sull’Europeo, una sulla Settimana Incom e molti servizi. La prima intervista che mi fece un giornalista incominciava cosi: «Ecco una ragazza che non presenterei mai né a mia madre né a mia sorella». Ma perché? ho pensato io. Eppure hanno continuato a pensare tutti così per un sacco di anni.

Era nato il recital di canzoni, cosa nuova per l’Italia. Nel ’59 mi aspettava il Gerolamo. Ero la cantante della mala, il vestito scelto da Giorgio questa volta era nero, molto bello, lungo alla caviglia. Me lo fece una grande sarta di allora, Gigliola Curiel. Perfetto. I capelli sempre lunghi e rossi e il trucco bianco e drammatico che mi aveva insegnato Mllly.

Il Gerolamo allora era un teatro che non godeva di grande salute. Volevano abbatterlo.

Ma il Gerolamo non fu abbattuto: Paolo Grassi intervenne presso il Comune e Carletto Colombo che aveva lasciato l’«Avantl!» ne diventò il direttore. Io per iI solito motivo della ragazza bene feci il pieno, il piccolo pieno del Gerolamo: e poi Eduardo De Filippo, Laura Betti e altri.

Mariano Rapetti venne a sentirmi e decise di farmi incidere dei dischi. Rapetti, padre del poi famoso Mogol, era un uomo straordinario che tutti abbiamo amato e rispettato. Era disponibile con affetto e lealtà, cosa molto rara nella musica leggera. Ma questo dovevo scoprirlo dopo.

Alla Ricordi furono convocati i migliori jazzisti e Carpi alla direzione. Io non dimenticherò mai l’espressione di quelle facce, mai. Io camminavo cantando intorno al microfono perché il microfono non l’avevo mai visto e ci urlavo dentro da spaccare i timpani. Fui invitata a Spoleto a cantare. Mi allontanavo da Giorgio, da Milano, dal Piccolo; scappavo dal mio maestro-amore, volevo qualcosa di diverso, di più mio che mi facesse vibrare, commuovere.

Nel distacco mi commossi tanto che mi venne la tisi, non gravissima, ma tisi. Conobbi Ardenzi, in un anno la mia vita cambiò. Feci l’«Idiota» di Marcel Achard e fu un trionfo. Poi «La fidanzata del bersagliere» e vinsi il San Geneslo e il Premio IDI. Sapevo recitare, sì e come. Ma volevo anche cantare, ma’non Brecht e Bruant, ma i sentimenti e incontrai Paoli e senza fine.

27 novembre 2025

© RIPRODUZIONE RISERVATA