di

Elena Meli

Dal tipo di cottura, ai condimenti da usare, agli ingredienti da combinare, tutti i criteri fondamentali per garantirsi la salute senza perdere nulla in termini di gusto e di piacere a tavola. Ci sono già corsi universitari appositi

Un’alimentazione sana ed equilibrata è la pietra miliare su cui si fonda la nostra salute, su questo non c’è ormai alcun dubbio.

Ma perché una dieta sia corretta non basta scegliere l’olio extravergine d’oliva per condire o mangiare ogni giorno cinque porzioni di frutta e verdura, puntare sui cereali integrali o ridurre la carne rossa: queste sono alcune delle (imprescindibili) regole base per comporre i menù quotidiani e garantirsi i nutrienti essenziali, poi però contano anche altri elementi tra cui, per esempio, la produzione e la conservazione dei cibi, il loro abbinamento, le modalità di preparazione.

Nuovo campo della medicina

Per studiare l’alimentazione nel suo complesso e come la buona nutrizione si debba abbinare all’arte della cucina è nata la medicina culinaria, un nuovo campo della medicina in cui la ricerca clinica va a braccetto con il piacere della tavola: all’estero ci sono già alcuni corsi e università che ne studiano e insegnano i principi.

In Italia i «pionieri» sono Michele Rubbini, già docente di Chirurgia generale all’Università di Ferrara e fondatore dell’insegnamento di Medicina culinaria nella stessa Università, e la nutrizionista Chiara Manzi.

Di recente è stato anche pubblicato il primo libro di testo universitario sul tema (Medicina culinaria, ed. Zanichelli): l’obiettivo è fare chiarezza perché sull’argomento alimentazione, spiegano, «sono diffuse tante informazioni spesso tra loro difformi, quando non addirittura contraddittorie».

Perché non basta dire che un cibo fa bene, bisogna anche «trattarlo» in cucina in modo che preservi il massimo delle sue qualità.

Una carbonara poco calorica

Una carbonara può avere meno calorie di un riso in bianco condito con un cucchiaio di olio? Sì, se viene cucinata con metodo scientifico.

È una delle conclusioni a cui si arriva seguendo i principi della medicina culinaria, nata negli Stati Uniti perché proprio da oltreoceano è arrivata la dimostrazione che tante diete falliscono perché hanno un approccio «punitivo», che allontana dal gusto del cibo.

Se vogliamo nutrirci bene dobbiamo farlo con piacere: ecco perché questo nuovo settore della medicina mette assieme la scienza medica e degli alimenti con le tecniche da chef. I cibi influenzano molto la possibilità di ammalarci o, al contrario, vivere in salute; tuttavia fare l’elenco dei «buoni e cattivi» non solo non basta, ma non è neppure corretto.

Destino metabolico

«Nessun cibo o nutriente, per esempio, può proteggere dal cancro, ma allo stesso tempo il 40 per cento dei tumori potrebbe essere potenzialmente evitato con abitudini alimentari adeguate e uno stile di vita sano; non basta, tuttavia, valutare la composizione dei singoli costituenti dei diversi cibi, occorre considerare anche il destino metabolico di questi costituenti», sottolinea Michele Rubbini, il medico che ha fondato l’insegnamento di Medicina culinaria all’Università di Ferrara. «Pensiamo alla crociata anti-uova per paura del colesterolo: in realtà gran parte del colesterolo in circolo viene prodotto dal fegato in risposta alla dieta nel suo complesso, perciò demonizzare le uova non è molto sensato».

Studi rigorosi

Sull’alimentazione ci sono tanti equivoci perché spesso gli studi sono giunti a conclusioni diverse, magari perché isolavano questo o quel nutriente fornendolo come integratore, e per la spinta commerciale a proporre alimenti «salutistici» con proprietà benefiche a volte tutte da dimostrare: oggi gli studi cercano di essere più rigorosi e le norme sulle etichette sono più rigide (i possibili effetti salutari devono essere sostanziati da prove scientifiche per poter essere dichiarati).

Provenienza, conservazione

Ma soprattutto si è capita l’importanza dell’approccio della medicina culinaria che, come spiega Rubbini, «coniuga quello che sappiamo delle cause delle malattie, dei processi con cui vengono metabolizzati i nutrienti e dell’arte di cucinare. Lo scopo è ridurre il rischio di ammalarsi, integrare e supportare le terapie, promuovere la salute delle persone e anche la salvaguardia dell’ambiente: la carne di bovini che mangiano erba, per esempio, ha meno grassi saturi di quella che arriva da animali che si nutrono di cereali in un allevamento intensivo. Un’alimentazione salutare non si basa su restrizioni nutrizionali e cibi permessi o proibiti, bensì sul controllo del peso, sulla qualità, quantità e sicurezza del cibo assunto, valutando fra le altre cose dove e come vengono prodotti frutta, verdura, carne, pesce e come vengono conservati».

Abbassare le calorie

Un altro elemento fondamentale è la modifica della composizione calorica dei piatti, riformulandoli con metodo scientifico in modo che lo «sgarro» diventi invece un piatto equilibrato, da mangiare magari tutti i giorni: poiché il cibo non è solo nutrimento ma emozione, condivisione, tradizione, se il mangiar sano è poco gustoso una dieta salutare diventa insostenibile, alimentando perfino sensi di colpa che possono portare a disturbi alimentari.

Cambiando dosi, proporzioni, abbinamenti e metodi di cottura si possono invece mangiare i piatti preferiti rendendoli sani e promuovendo un rapporto positivo con il cibo, magari anche adattandoli a esigenze nutrizionali specifiche o alla presenza di patologie.

Certo occorre cambiare alcune abitudini in cucina e trovare il tempo per fare la spesa e mettersi ai fornelli.

Composizione

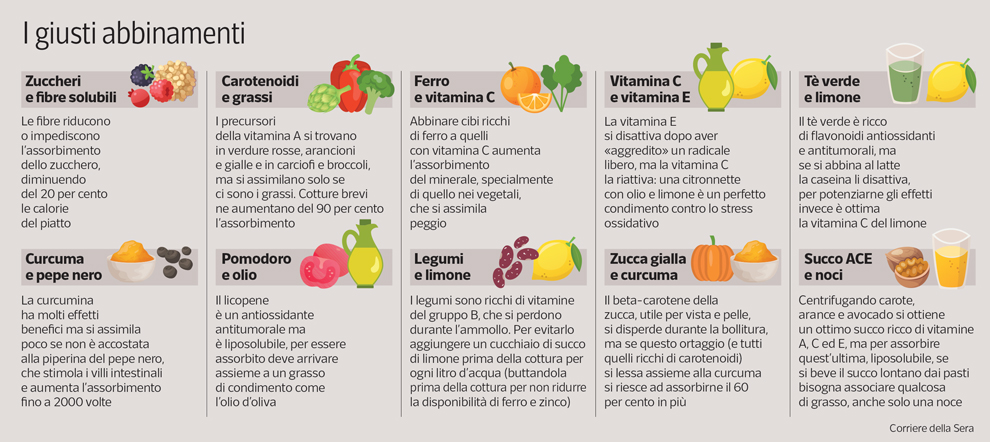

Perché per riformulare le ricette secondo gli standard della medicina culinaria, per esempio, si devono conoscere i giusti abbinamenti per tenere sotto controllo l’indice glicemico, cioè la velocità con cui aumenta la glicemia a seguito del consumo di carboidrati: se elevata, favorisce l’aumento di peso e del senso di fame, l’infiammazione, la resistenza all’insulina.

Accanto a questo, conta poi il carico glicemico, la quantità di carboidrati che mangiamo: il riso per esempio ha un indice glicemico alto, ma si abbassa cucinando un risotto coi carciofi in cui il peso della verdura sia il doppio del riso.

Cottura al dente

La soluzione per abbassare l’indice glicemico invece, come sottolineano i capitoli del libro dedicati alla cucina pratica, non è sostituire i carboidrati con le proteine, un metodo diffuso ma squilibrato perché può sovraccaricare reni e fegato, bensì abbinarli alle fibre solubili dei vegetali, che ne rallentano o impediscono l’assorbimento con uno sconto di circa il 20 per cento delle calorie nel piatto. Altrimenti si possono usare altri metodi scientifici, piccoli accorgimenti per rendere i carboidrati meno assimilabili: esempi sono la pasta cotta al dente o il raffreddamento in frigorifero per 12 ore prima del consumo, che «ricristallizza» fino al 10 per cento degli amidi di pasta e patate rendendoli più difficili da assorbire.

Gusto da preservare

C’è poi il problema di dare gusto ai piatti riducendo l’uso di grassi, zucchero e sale: oltre a scegliere ingredienti di qualità e metodi di cottura che esaltino i sapori, ci sono accorgimenti utili con una base scientifica come scegliere padelle antiaderenti spesse e scaldarle prima di aggiungere l’olio, perché così l’olio diventa più fluido e ne serve meno (meglio ancora se si usa il dosatore spray), sgrassare i salumi in microonde o in forno a 130°C, per concentrarne il gusto e dimezzare i grassi, mantecare il risotto con burro tenuto in freezer che si scioglie meno nel tempo, riducendo di un terzo la dose necessaria per ottenere la stessa cremosità. Per ridurre il sale oltre a usare le spezie sono utili il concentrato di pomodoro e l’acido glutammico da lievito, funghi secchi, parmigiano; per dolcificare con meno zucchero si possono prediligere il miele, lo sciroppo d’acero e, nelle ricette che lo prevedono, il latte ad alta digeribilità perché il lattosio già scisso nel glucosio e galattosio che lo compongono lo rende più dolce.

I trucchi in cucina

Ci sono poi accorgimenti per ridurre la densità calorica delle ricette, cioè la quantità di calorie per etto di alimento: oltre a usare tante verdure, che contenendo molta acqua e fibre hanno naturalmente una bassa densità calorica, si possono sfruttare due ingredienti a calorie zero, acqua e aria. Incorporare aria aumenta i volumi e le consistenze, sì quindi a usare poco lievito e farlo lavorare a lungo o a montare le uova separando tuorlo e albume. L’acqua è utile al posto del latte nella besciamella, del brodo nel risotto (come faceva Gualtiero Marchesi per esaltare il gusto degli ingredienti) o dell’uovo nella pasta fresca, ma anche per creare emulsioni e per mantecare la pasta senza aggiungere grassi. L’acqua rallenta lo svuotamento gastrico e aumenta la sazietà, perciò il perfetto antipasto è un piatto di verdura accompagnato da due bicchieri d’acqua.

Una frittura buona e sana è possibile

Ad esempio, si può mangiare una buona frittura senza attentare alla salute. Friggere non riduce drasticamente i nutrienti, perché il cibo non viene a contatto con l’acqua e l’ossigeno, grazie alla pellicola croccante esterna, e il tempo di cottura è breve: la vitamina C e quelle del gruppo B si possono ridurre anche solo del 20%, meno rispetto ad altri metodi di cottura come la bollitura.

I danni della frittura non dipendono dalla riduzione del valore nutrizionale dell’alimento, ma dalla produzione di sostanze nocive e dalla quantità e qualità di grassi usati, su cui si può agire. Per una frittura ad arte va scelto un olio ricco di acidi grassi monoinsaturi come quello di oliva, di arachidi o di girasole alto oleico che, se filtrati dopo l’uso, possono essere riutilizzati fino a cinque volte.

Poi, occorre usarne 10 volte la quantità del cibo da friggere per evitare che quando si immerge l’alimento si abbassi la temperatura, da tenere costante a 160°C perché non si formi acrilammide, una sostanza tossica.

Le padelle

Per questo è bene non usare la padella, ma una friggitrice con termostato; inoltre, se i cibi da friggere sono molto freddi magari presi dal freezer, l’acqua che contengono sublima, cioè passa da liquida a gassosa quando vengono immersi, e ciò impedisce l’ingresso dell’olio. Lo shock termico finisce quando il cibo si scola, perciò va tamponato subito.

Una panatura sottile poi, per esempio con farina di riso o rimuovendo l’eccesso di pangrattato, fa assorbire meno olio: una frittura di pesce, specie se di piccola pezzatura, a queste condizioni non perde gli acidi grassi omega-3. Questi e altri nutrienti, come vitamine e sali minerali, sono importanti. Poiché una «dieta della longevità» dovrebbe ridurre l’apporto di calorie, in media del 20%, per tenere assieme queste due esigenze la strategia suggerita dalla medicina culinaria è scegliere metodi di cottura che aumentino la biodisponibilità dei micronutrienti e allo stesso tempo aiutino ad aumentare il gusto dei cibi, risparmiando su sale e grassi.

La pentola a pressione e microonde

Una cottura furba è quella sottovuoto, che in assenza di ossigeno e senza contatto con l’acqua consente di cuocere a basse temperature.

La pentola a pressione? Va benissimo per i legumi, perché ne preserva le vitamine del gruppo B.

Il microonde è perfetto per cuocere verdure come fagiolini, peperoni e spinaci mantenendone le vitamine, se piace usare il forno è bene optare per la modalità al cartoccio che riduce i tempi, la dispersione di nutrienti e l’uso di condimenti perché trattiene molto bene aromi e succhi di verdure, pesce e carne.

La griglia

Serve invece qualche accortezza con griglia e brace, perché eccesso di calore e fiamma diretta possono portare a formare sostanze cancerogene: per limitare i danni è bene usare griglie in ghisa o ferro tenendole alla giusta distanza dalla brace, non insaporire con burro ma usare olio o magari marinature con birra nera, peperoncino, timo, salvia, aglio e rosmarino, ingredienti ricchi di polifenoli che hanno un’azione conservante sull’alimento e riducono la formazione di dannosi idrocarburi policiclici aromatici.

22 novembre 2025

© RIPRODUZIONE RISERVATA